24 Apr राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, अर्ध – न्यायिक निकाय और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सांविधिक निकाय ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 19 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी , जिसमें देश के सभी सात राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों ने भाग लिया।

- इस बैठक का उद्देश्य विशेषकर कमजोर और हाशिए के वर्गों के लिएमानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण पर चर्चा करना था।

- एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की और सभी आयोगों को संयुक्त रणनीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया।

- बैठक में विभिन्न पीड़ित मुआवजा योजनाओं के अध्ययन और उनकी स्थिति की समीक्षा पर जोर दिया गया, ताकि वे कानून के अनुरूप हों।

- जस्टिस मिश्रा ने बताया कि देश में मजबूत कानून मौजूद हैं जो मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, और यह आवश्यक है कि सभी आयोग इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथ मिलकर काम करें।

- इस बैठक में इस बात ओअर भी जोर दिया गया कि समाज के हाशिए पर रहने वाले संघर्षरत समुदायों या वर्गों, स्त्रियों आदि के लिए समानता और सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, और इसके लिए एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

- इस बैठक में सेप्टिक टैंकों की यांत्रिक सफाई और एनएचआरसी की परामर्शों के पालन करने को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई।

- इस बैठक में शामिल आयोगों में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग शामिल थे। इन आयोगों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों की संयुक्त बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों की संयुक्त बैठक में निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं –

- प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संयुक्त रणनीतियाँ : NHRC ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संयुक्त रणनीतियाँ तैयार करने के लिए सभी सात राष्ट्रीय आयोगों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

- सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई : NHRC ने सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई के महत्व पर भी जोर दिया और राज्यों तथा स्थानीय निकायों से इस मामले पर NHRC की सलाह का पालन करने का आग्रह किया।

- अनुसंधान हेतु सहयोग : अनुसंधान के प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए सभी आयोगों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए।

- शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुनौतियाँ : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष ने नई शिक्षा नीति और उभरती प्रौद्योगिकी का समान लाभ लोगों तक सुनिश्चित करने की चुनौती पर चर्चा की।

- बच्चों के अधिकार : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में आयोग के सक्रिय कार्यों पर प्रकाश डाला।

- विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ : विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने ‘दिव्यांगजनों’ के बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ संबंधित चुनौतियों की बढ़ोतरी पर चर्चा की।

- सहयोग का दायरा और संरचित दृष्टिकोण : आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत की गई है। ‘HRCNet पोर्टल’ का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो पीड़ित नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है ?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह आयोग भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों की रक्षा करता है।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है न कि संवैधानिक। यह आयोग देश में मानवाधिकार का मुख्य प्रहरी है।

संरचना, नियुक्ति एवं कार्यकाल :

- NHRC में एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इसके साथ ही इसमें पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात मानद सदस्य होते हैं।

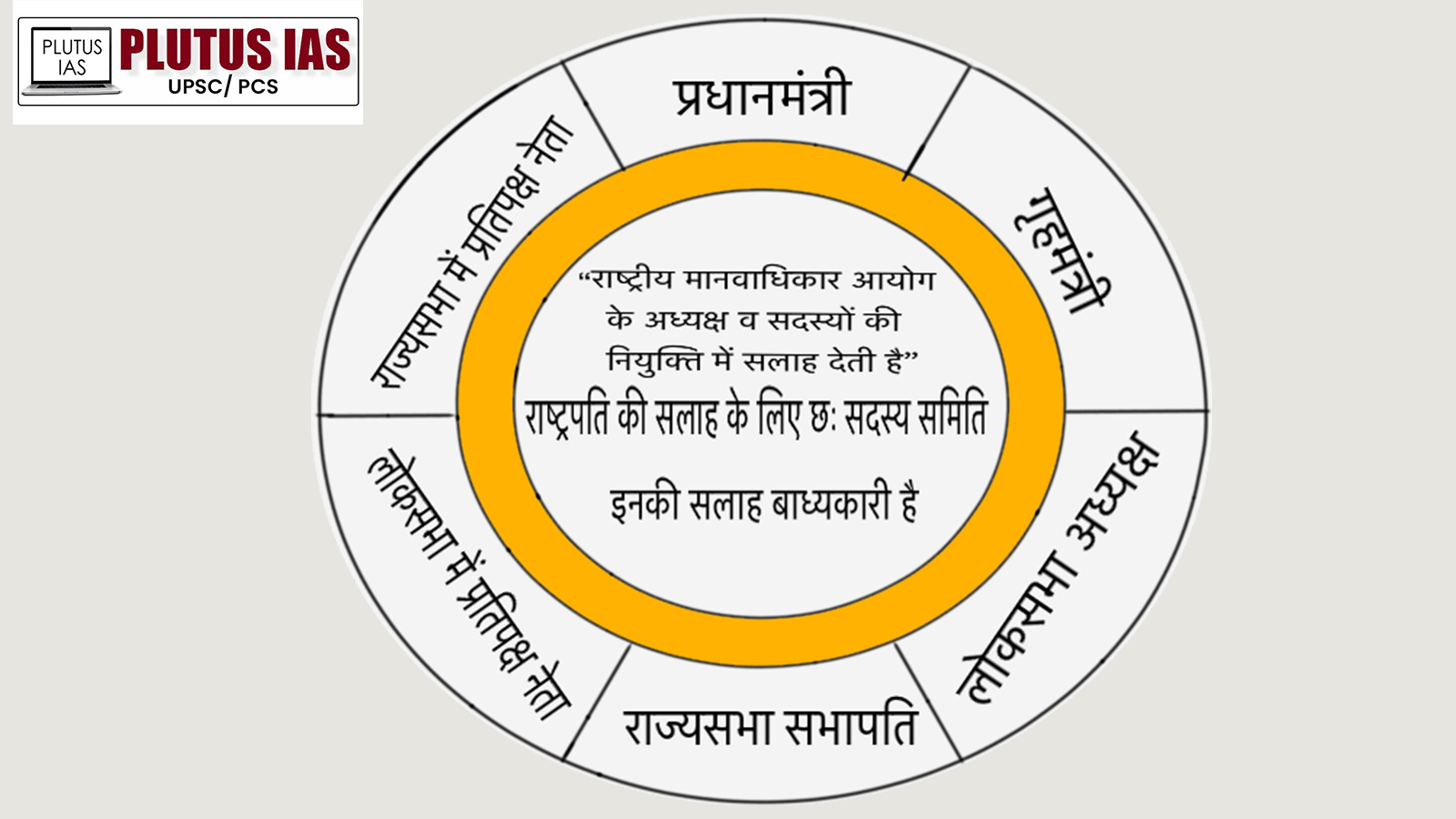

- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

- अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) अपने पद पर बने रहते हैं।

- इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।

कार्य और भूमिका :

- NHRC की भूमिका मुख्यतः अनुशंसात्मक होती है।

- इस आयोग के पास न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

- यह आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है और इसके लिए वह केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों या जांच एजेंसियों की सेवाएं ले सकता है।

- यह किसी भी घटना के घटित होने के एक वर्ष के भीतर उस घटना या मामलों की जांच करने का अधिकार रखता है।

संशोधन और विकास :

- भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को 2006 और 2019 में संशोधित किया गया, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्षमताओं और कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ।

- इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जो मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन या संस्था है।

- NHRC भारत में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में व्याप्त कमियाँ :

वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में कुछ कमियाँ व्याप्त हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है –

सिफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति :

- NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और फिर सिफारिशें प्रदान करता है, किंतु यह संबंधित विभागों या अधिकारियों को विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

- इसका प्रभाव विधिक के बजाय काफी हद तक नैतिक होता है।

उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने में असमर्थता :

- NHRC के पास उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने का अधिकार नहीं है।

- यह सीमा इस आयोग की प्रभावशीलता को कम कर देती है।

सशस्त्र बल संबंधी मामलों में सीमित भूमिका होना :

- सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में NHRC का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है।

- सैन्य कर्मियों से जुड़े मामले अक्सर इस आयोग के दायरे से बाहर होते हैं। अतः सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में इसकी भूमिका सीमित होती है।

मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी पुराने मामले में समय सीमाएँ :

- NHRC एक वर्ष के बाद रिपोर्ट किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों पर विचार नहीं कर सकता है।

- यह सीमा पुरानी अथवा विलंबित मानवाधिकार शिकायतों का प्रभावी निपटान करने से रोकती है।

संसाधनों की कमी :

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास अत्यधिक संख्या में मामलों के निराकरण करने के लिए आना और उसके पास संसाधनों की सीमितता के कारण NHRC को जांच, पूछताछ और जन जागरूकता अभियानों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

- भारत के कई राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, वे इनके बिना ही कार्य कर रहे हैं और NHRC के ही सामान राज्य मानवाधिकार आयोग में भी कर्मचारियों की कमी की समस्या बनी हुई है।

स्वायतत्ता का अभाव:

- NHRC की संरचना सरकारी नियुक्तियों पर निर्भर करती है। राजनीतिक प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है, यह इस आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित भी करती है।

सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता :

- NHRC अक्सर शिकायतों पर सक्रियता से प्रतिक्रिया देता है। निवारक उपायों और शीघ्र हस्तक्षेप सहित अधिक सक्रिय दृष्टिकोण इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकते हैं।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने और अत्यधिक दक्षता एवं त्वरित गति से निपटारे के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं –

- अधिदेश का विस्तार : नई चुनौतियों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक, और क्लाइमेट चेंज को समाहित करने के लिए NHRC के अधिदेश को विस्तारित करना।

- प्रवर्तन शक्तियाँ : NHRC को अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए दंडात्मक शक्तियाँ प्रदान करना, जिससे जवाबदेही और अनुपालन में सुधार हो।

- संरचना के स्तर पर सुधार करना : नागरिक समाज, कार्यकर्ताओं, और विशेषज्ञों को NHRC के सदस्य के रूप में नियुक्त करके इसकी संरचना में विविधता लाना अत्यंत आवश्यक है।

- स्वतंत्र कैडर का विकास करना : भारत में मानवाधिकारों में विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों का एक स्वतंत्र कैडर विकसित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- राज्य आयोगों का सशक्तीकरण करना : राज्य मानवाधिकार आयोगों के बीच सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर उसका सशक्तिकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- जन जागरूकता : नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग करना : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग करना और उनकी प्रथाओं को सीख कर भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

इन कदमों से NHRC की प्रभावशीलता और जवाबदेही में सुधार हो सकता है, और यह भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ( UPSC – 2011)

- शिक्षा का अधिकार

- सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार

- भोजन का अधिकार

उपर्युक्त में से कौन-सा/से “मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा” के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर – D

Q.2. मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित/प्रतिबिंबित करता है? ( UPSC – 2020)

- प्रस्तावना

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

- मौलिक कर्तव्य

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सीमाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। इस संस्था के स्वायत्तता और प्रभावशीलता के लिए किस तरह के सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

Q.2. चर्चा कीजिए कि यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कारवाई करने में असफल क्यों रहे हैं ? इस आयोग की संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए इसमें सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। ( UPSC CSE – 2021)

No Comments