22 May अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 2025 : प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास

पाठ्यक्रम मानचित्रण :

सामान्य अध्ययन – 3 – पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी – अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 : प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास

प्रारंभिक परीक्षा के लिए :

जैव विविधता सम्मेलन (CBD), 1992, सतत विकास लक्ष्य (SDGs), जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs), कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल।

मुख्य परीक्षा के लिए :

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा क्या है? यह महत्वपूर्ण क्यों है?

खबरों में क्यों?

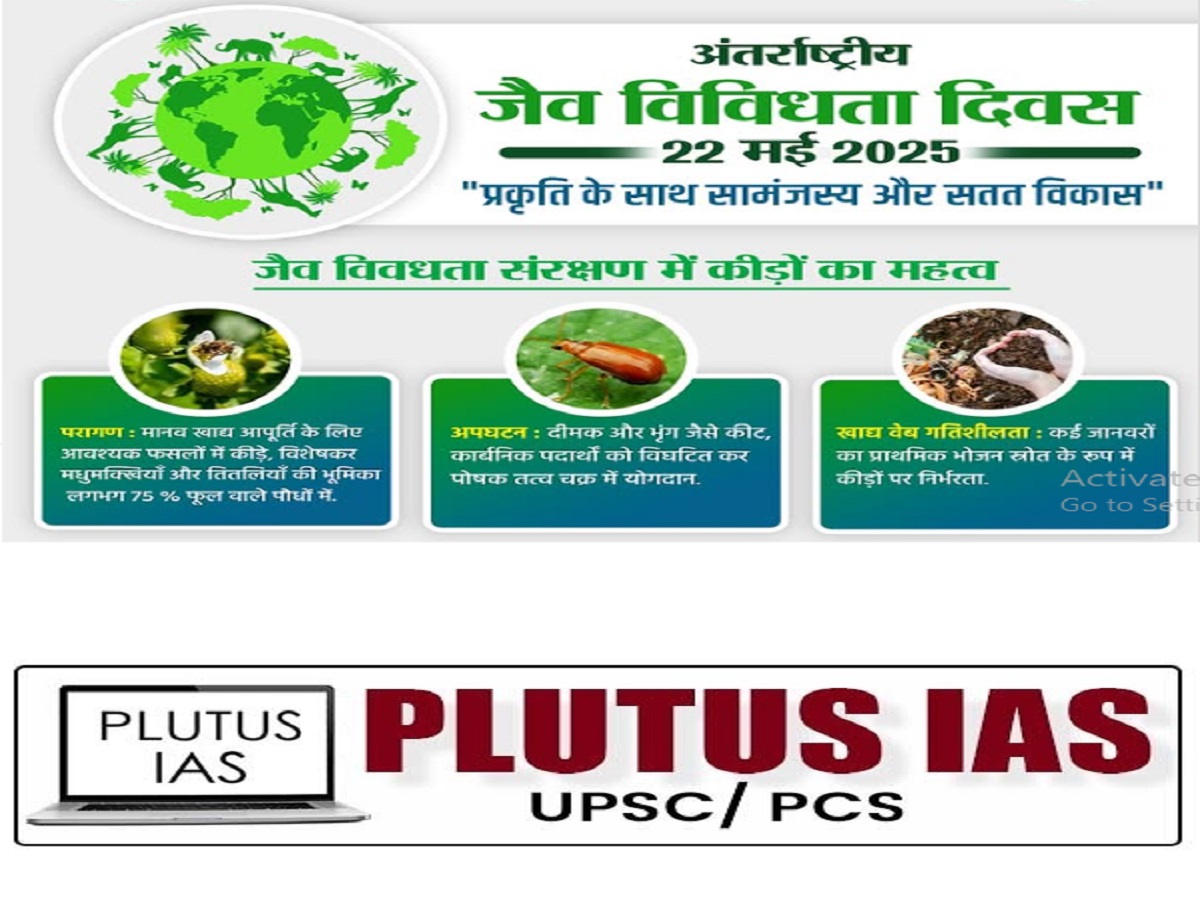

- हाल ही में हर वर्ष 22 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति में जीवन की विविधता के महत्व को रेखांकित करता है। यह दिवस न केवल हमें पर्यावरण की समृद्ध विविधताओं की याद दिलाता है, बल्कि इसे सुरक्षित रखने की बढ़ती जरूरत पर भी बल देता है।

- वर्ष 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity – CBD) के अंगीकरण की स्मृति में यह दिन निर्धारित किया गया था।

- आज जब पारिस्थितिक असंतुलन और प्रजातियों के लुप्त होने की दर बढ़ती जा रही है, यह दिवस संरक्षण की दिशा में वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को प्रेरित करता है।

क्या है जैव विविधता?

- जैव विविधता, जिसे हम जैविक विविधता भी कहते हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीवित प्रजातियों की विविधता का समग्र रूप है। इसमें वनस्पतियाँ, जीव-जंतु, सूक्ष्मजीव और इनसे जुड़े पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं।

- जैव विविधता का यह व्यापक दायरा अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता—इन तीन प्रमुख स्तरों पर फैला होता है।

- यह केवल प्रजातियों की गिनती नहीं, बल्कि उनके बीच अंतर्संबंधों, कार्यों और पर्यावरण में निभाई जाने वाली भूमिकाओं का भी गहन अध्ययन है। जैव विविधता प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने, खाद्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने, जलवायु को नियंत्रित करने, और औषधीय संसाधनों से लेकर स्वच्छ वायु और जल तक, जीवन को पोषित करने वाली अनगिनत सेवाएँ प्रदान करती है।

जैव विविधता के प्रमुख घटक :

- आनुवंशिक विविधता – किसी एक प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले विभिन्न जीनों की विविधता, जो जीवों को बदलते वातावरण और रोगों के प्रति अनुकूलन में सहायक बनाती है।

- प्रजातीय विविधता – किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी बहुतायत, जो पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

- पारिस्थितिक तंत्र विविधता – किसी भू-भाग में उपस्थित विविध पारिस्थितिक तंत्रों की समृद्धता, जो जीवन के लिए विभिन्न आवासों और प्रक्रियाओं का पोषण करती है।

- कार्यात्मक विविधता – किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों द्वारा निभाई जाने वाली जैविक भूमिकाओं और कार्यों की श्रृंखला से संबंधित है।

- वर्गीकरण विविधता – यह प्रजातियों के बीच आनुवंशिक और विकासात्मक संबंधों की जटिलता को दर्शाने वाली विविधता है।

- संरचनात्मक विविधता – यह किसी पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विभिन्न प्रजातियों और आवासों की भौगोलिक और स्थानिक व्यवस्था से संबंधित है।

- लौकिक विविधता – इसके तहत समय के साथ जैव विविधता में आने वाले मौसमी, वार्षिक या दीर्घकालिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है।

जैव विविधता का महत्व :

- पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना : यह पोषक चक्र, परागण, और खाद्य शृंखला जैसे तंत्रों को सुदृढ़ बनाती है।

- प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता : शुद्ध जल, वायु, उपजाऊ मिट्टी और जलवायु नियंत्रण जैसी पारिस्थितिकी सेवाएं जैव विविधता की बदौलत ही संभव है।

- खाद्य सुरक्षा और पोषण : विभिन्न कृषि फसलें, पशु प्रजातियाँ और मछलियाँ भोजन और पोषण की विविधता सुनिश्चित करती हैं।

- औषधीय महत्व : अनेक औषधियाँ और उपचार पारंपरिक जड़ी-बूटियों और जैविक यौगिकों से प्राप्त होते हैं।

- आजीविका और अर्थव्यवस्था : कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में जैव विविधता का प्रत्यक्ष योगदान होता है।

- सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य : विभिन्न समुदायों के धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में प्रकृति का गहरा स्थान है।

- जलवायु परिवर्तन से निपटना : जैव विविधता युक्त तंत्र आपदाओं और जलवायु संकटों से बेहतर ढंग से उबरने में सक्षम होते हैं।

वर्ष 2025 का विषय और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता :

- वर्ष 2025 का विषय : “ प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास ” — यह नारा न केवल जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF) के उद्देश्यों के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

- वर्तमान में दुनिया जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकीय असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे समय में जैव विविधता का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक नीति-निर्माण का भी एक अहम आधार बन चुका है।

जैव विविधता संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास :

अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और महत्वपूर्ण पहल :

- जैव विविधता सम्मेलन (CBD), 1992 : पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकार की गई यह ऐतिहासिक संधि जैव विविधता के संरक्षण, उसके सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों के न्यायपूर्ण वितरण पर केंद्रित है।

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF), 2022 : यह नवीनतम वैश्विक समझौता 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लिए 23 कार्यात्मक लक्ष्यों और 2050 तक पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त करने हेतु दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

- सतत विकास लक्ष्य (SDGs) : जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से निपटने, भुखमरी उन्मूलन, स्वच्छ जल की उपलब्धता और भूमि पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण जैसे अनेक सतत विकास लक्ष्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।

- कार्टाजेना प्रोटोकॉल : यह समझौता जैव विविधता की रक्षा के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) के सुरक्षित उपयोग को विनियमित करता है।

- नागोया प्रोटोकॉल : आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहमति-पत्र है, जो स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है।

- वैश्विक जैव विविधता सूचना प्रणाली (GBIF) : जैव विविधता से संबंधित वैज्ञानिक आंकड़ों तक निःशुल्क और खुली पहुँच प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय डेटा नेटवर्क, जो अनुसंधान और नीति निर्माण में सहायक है।

भारत की नीतियाँ और संस्थागत तंत्र :

कानूनी ढांचा :

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 : भारत में जैव विविधता संरक्षण का मूल आधार, जो जैविक संसाधनों तक पहुँच, उनके उपयोग और लाभों के साझाकरण को कानूनी ढांचे में लाता है।

- जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 : अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से इस कानून में आवश्यक सुधार किए गए हैं।

संस्थागत संरचना :

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) : इस केंद्रीय निकाय की भूमिका जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन, नीति सलाह, और लाभ-साझाकरण निगरानी में महत्वपूर्ण है।

- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) : राज्य स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण, प्रबंधन और नियमन के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ।

- जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) : स्थानीय स्तर पर कार्यरत ये समितियाँ जैव विविधता की निगरानी, स्थानीय संसाधनों का दस्तावेजीकरण और जन जैव विविधता रजिस्टर (PBR) के संधारण में अहम भूमिका निभाती हैं।

भारत की जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहल :

- पवित्र उपवनों का संरक्षण : परंपरागत रूप से पूजनीय वनों का संरक्षण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। 14,000 से अधिक पवित्र उपवन विविधतापूर्ण प्रजातियों का आश्रय हैं।

- कृषि-जैव विविधता का संवर्धन : विभिन्न स्थानीय फसलों और पशु नस्लों के संरक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

- पारंपरिक संरक्षण ज्ञान का उपयोग : आदिवासी और ग्रामीण समुदायों द्वारा अपनाई गई पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही सतत उपयोग और पारिस्थितिक प्रबंधन की पद्धतियाँ जैव विविधता के संरक्षण में अहम हैं।

- जैविक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा : योजनाएं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) किसानों को जैविक खेती अपनाने और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

- जैव विविधता हॉटस्पॉट का संरक्षण : भारत के चार प्रमुख हॉटस्पॉट — हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा, और सुंदरलैंड — में विशेष संरक्षण क्षेत्र और संवेदनशील पारिस्थितिकी जोन बनाए गए हैं।

- अंतरराष्ट्रीय मंच पर भागीदारी : भारत जैव विविधता सम्मेलन (COP) जैसी वैश्विक बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाता है, और जैव विविध देशों की आवाज़ को सशक्त करता है।

जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ :

- प्राकृतिक आवासों का क्षरण और विखंडन : नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास ने वनों और आर्द्रभूमियों को तेजी से समाप्त किया है। भारत में पिछले दो दशकों में लगभग 7% वन क्षेत्र नष्ट हो चुका है, जिससे जैविक प्रजातियाँ अपने प्राकृतिक आवासों से वंचित हो रही हैं।

- प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव : रासायनिक कीटनाशकों, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रदूषण ने वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। इसका सीधा असर परागणकों, जलीय जीवों और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों की आबादी पर पड़ा है।

- जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव : असामान्य मौसमी परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और वर्षा के अनिश्चित पैटर्न पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर रहे हैं। हिमालयी ग्लेशियरों के सिकुड़ने से ठंडे जलवायु की प्रजातियाँ संकट में हैं।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रसार : लैंटाना कैमरा, जलकुंभी और अन्य गैर-देशी प्रजातियाँ स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों पर कब्ज़ा कर लेती हैं, जिससे देशी प्रजातियाँ पीछे हटती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।

- प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन : अनियंत्रित वनों की कटाई, अत्यधिक मछली पकड़ना और औषधीय पौधों का शोषण जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है। भारत की लगभग 30% कशेरुकी प्रजातियाँ इस दबाव के चलते संकटग्रस्त हो चुकी हैं।

- मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर्ष : जब मनुष्य वन क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है, तो यह बाघों, हाथियों और अन्य वन्यजीवों के गलियारों को बाधित करता है, जिससे दोनों पक्षों की जान-माल को खतरा होता है।

- वित्तीय और संस्थागत सीमाएँ : संरक्षण योजनाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। मंत्रालयों के सीमित बजट और संसाधन शोध, प्रवर्तन और निगरानी में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- जन-जागरूकता और भागीदारी की कमी : ग्रामीण और शहरी समुदायों में जैव विविधता के महत्व को लेकर जागरूकता सीमित है, जिससे संरक्षण की सामूहिक भागीदारी कमजोर पड़ती है।

समाधान की राह :

- कानूनी और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाना : जैव विविधता प्राधिकरणों के अधिकार, बजट और संसाधनों को बढ़ाना ताकि वे प्रभावी नीति निर्माण और प्रवर्तन कर सकें।

- स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करना : परंपरागत ज्ञान को संरक्षण प्रयासों में शामिल कर, समुदायों को अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देने की जरूरत है।

- प्राकृतिक आवासों का पुनः सृजन और गलियारों का संरक्षण : पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और वन्यजीव गलियारों की बहाली दीर्घकालिक संरक्षण रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए।

- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण रणनीतियाँ : जलवायु-उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र आधारित समाधानों को नीति में प्राथमिकता देना आवश्यक है।

- प्रदूषण नियंत्रण और आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन : सख्त नियमन और जैविक नियंत्रण उपायों द्वारा पर्यावरणीय क्षरण को रोका जा सकता है।

- हरित आजीविका और सतत विकास को बढ़ावा देना : इको-टूरिज्म, जैविक खेती और टिकाऊ संसाधन उपयोग स्थानीय आर्थिक विकास के साथ-साथ जैव विविधता को भी सुरक्षित करता है।

- शिक्षा और जन-जागरूकता में निवेश : विद्यालयों, मीडिया और सामुदायिक मंचों के माध्यम से जैव विविधता के महत्व पर जनचेतना फैलाने की अत्यंत आवश्यकता है।

- विज्ञान और तकनीक आधारित अनुसंधान : डेटा-संचालित निर्णयों के लिए जैव विविधता मानचित्रण, उपग्रह निगरानी और नागरिक विज्ञान को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सशक्त बनाना : वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी के साथ तकनीकी और वित्तीय संसाधनों का आदान-प्रदान संरक्षण प्रयासों को गति दे सकता है।

निष्कर्ष :

- जैवविविधता केवल पारिस्थितिक सुंदरता नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता और सतत विकास का आधार है। वर्तमान समय की चुनौतियाँ उससे बड़ी हैं — चाहे वह आवास विनाश हो या जलवायु संकट — लेकिन प्रभावी नीतियाँ, स्थानीय भागीदारी, और वैज्ञानिक नवाचार मिलकर जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं। यह समय है जब मानवता को प्रकृति के साथ साझेदारी की भावना विकसित करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस धरती की जैविक विविधता का आनंद ले सकें।

स्त्रोत – पी. आई. बी. एवं द हिन्दू।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 22nd May 2025

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों से लाभ का उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है?

(a) कार्टाजेना प्रोटोकॉल

(b) नागोया प्रोटोकॉल

(c) क्योटो प्रोटोकॉल

(d) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

उत्तर – (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ” पारिस्थितिक संतुलन और मानव कल्याण के लिए जैविक विविधता आवश्यक है। जैव विविधता के महत्व, इसके सामने आने वाले प्रमुख खतरों पर चर्चा करें और इसके प्रभावी संरक्षण के उपाय सुझाएँ। ” ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments