09 Jun कूटनीति पर दबाव : भारत, कनाडा और G-7 आमंत्रण का रणनीतिक पहलू

पाठ्यक्रम – सामान्य अध्ययन – 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध – तनाव में कूटनीति : भारत – कनाडा और G7 आमंत्रण के रणनीतिक दृष्टिकोण

प्रारंभिक परीक्षा के लिए :

G7 शिखर सम्मेलन, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, WHO, समावेशी नीति-निर्माण, सतत विकास

मुख्य परीक्षा के लिए :

हाल के दिनों में भारत-कनाडा संबंध क्यों तनावपूर्ण हैं? G7 शिखर सम्मेलन में भारत के आमंत्रण का क्या महत्व है? भारत अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए G7 आमंत्रण का उपयोग कैसे कर सकता है?

खबरों में क्यों?

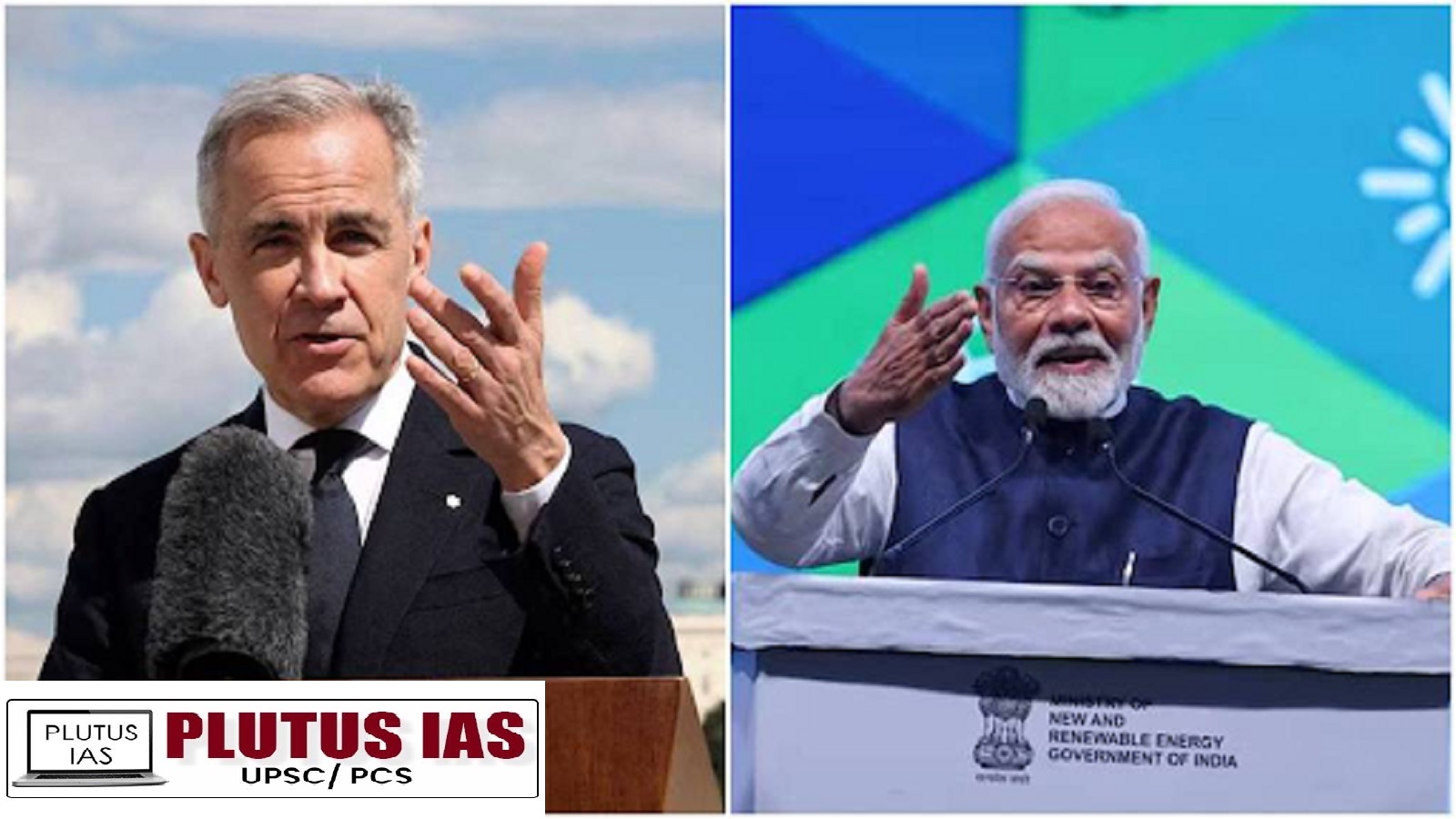

- हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी जी 7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जो जून के मध्य में कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित होने जा रहा है।

- यह निमंत्रण भारत-कनाडा के आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो हाल के वर्षों में तनावपूर्ण दौर से गुजरे हैं। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान यह निमंत्रण दिया गया।

- भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के इस आमंत्रण को न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सार्वजनिक संदेश में आभार भी जताया और सम्मेलन में कार्नी से मिलने की अपनी उत्सुकता प्रकट की है।

भारत – कनाडा द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति :

- राजनयिक संबंधों में उतार-चढ़ाव : सन 2023 से भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव व्याप्त है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खंडन किया। इसके परिणामस्वरूप वीज़ा सेवाएं बाधित हुईं और राजनयिक स्तर पर निष्कासन की घटनाएं हुईं।

- व्यापारिक और आर्थिक सहयोग : भारत और कनाडा के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12 बिलियन कैनेडियन डॉलर के आसपास है। हालांकि, प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (EPTA) पर बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। कनाडा भारत को पोटाश और दालों की प्रमुख आपूर्ति करता है, जबकि भारतीय कंपनियों ने कनाडा में 6 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

- जनसंपर्क और प्रवासी समुदाय : कनाडा में भारतीय मूल के 7.7 लाख से अधिक नागरिक हैं और वहाँ 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हाल ही में हुए आपसी तनावों ने छात्र वीज़ा प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है।

- अलग खालिस्तान की मांग का विवाद : भारत कनाडा पर चरमपंथी खालिस्तानी तत्वों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाता रहा है। इसके जवाब में कनाडा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अपने रुख को उचित ठहराया, हालांकि इस स्थिति को लेकर कनाडा के भीतर भी आलोचना देखने को मिली है।

- सुरक्षा, ऊर्जा और जलवायु सहयोग के क्षेत्र : पिछले कुछ वर्षों से हालांकि रक्षा क्षेत्र में सहयोग सीमित है, दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर साझेदारी बनाए हुए हैं। भारत-प्रशांत क्षेत्र में कनाडा की भागीदारी भी इस रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है।

वर्तमान तनाव के प्रमुख आयाम :

- कूटनीतिक प्रतिघात : राजनयिकों का निष्कासन, वीज़ा सेवाओं का निलंबन और मिशनों में स्टाफ की कटौती दोनों देशों में अविश्वास की स्थिति को दर्शाता है।

- राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप : कनाडा द्वारा भारत पर उसके आंतरिक मामलों, विशेषकर चुनावों में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए हैं, जिससे राजनीतिक स्तर पर दरार और गहरी हो गई है।

- छात्रों पर प्रभाव : छात्रों को वीज़ा मिलने में देरी हो रही है, जिससे शिक्षा और करियर की योजनाएँ बाधित हो रही हैं।

- प्रवासी समुदाय की प्रतिक्रिया : कनाडा में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय में विशेषकर सिख समूहों में राजनीतिक सक्रियता और विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं।

- संवाद की पहल : G7 जैसे मंचों पर भारतीय नेताओं को आमंत्रित कर पुनः संवाद स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं, हालाँकि ये प्रयास पूरी तरह सफल नहीं कहे जा सकते।

- दीर्घकालिक प्रभाव : व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रणनीतिक सहयोग जैसी कई संभावनाएँ इस तनाव के चलते ठंडी पड़ी हैं, जिससे दीर्घकालीन द्विपक्षीय साझेदारी पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

भारत के लिए G-7 सम्मेलन के निमंत्रण का रणनीतिक और वैश्विक महत्व :

- वैश्विक शक्ति के रूप में मान्यता : भारत को विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में G-7 जैसे प्रभावशाली मंच पर बुलाया जाना उसकी आर्थिक प्रगति, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक स्थिरता में भूमिका की औपचारिक स्वीकृति है।

- वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि के उभरते विश्व नेतृत्व की भूमिका में होना : भारत वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि स्वर के रूप में उभरा है। G-7 में इसकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि विकासशील देशों की प्राथमिकताओं—जैसे जलवायु न्याय, तकनीकी समानता और वित्तीय समावेशन—को वैश्विक नीति विमर्श में स्थान मिले।

- द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के समाधान का मंच : यह आमंत्रण भारत और कनाडा जैसे देशों के बीच हालिया राजनयिक विवादों को शांत करने के लिए एक अवसर बन सकता है। उच्चस्तरीय संवाद से विश्वास बहाली और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

- भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को समर्थन : कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता के बीच यह निमंत्रण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और आतंकवाद के खिलाफ उसके रुख को समर्थन प्रदान करता है।

- हिंद-प्रशांत रणनीति और क्षेत्रीय भागीदारी को सुनिश्चित करना : भारत की समुद्री क्षमताएं और क्षेत्रीय भागीदारी, G-7 को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के प्रयासों में मदद देती हैं। यह सामरिक संतुलन और स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत साझेदारी को दर्शाता है।

- जलवायु और सतत विकास में योगदान : भारत नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। इस मंच पर इसकी भागीदारी, G7 की जलवायु प्रतिबद्धताओं को धरातल पर उतारने में सहायक बन सकती है।

- डिजिटल और तकनीकी सहयोग के नए अवसर : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) , साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप नवाचार में भारत की प्रगति G-7 देशों के साथ तकनीकी साझेदारी के नए अवसर खोलती है।

- रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय संतुलन : G-7 जैसे पश्चिमी मंचों के साथ सहभागिता के बावजूद भारत अपनी “स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी” बनाए रखते हुए बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में संतुलन स्थापित कर सकता है, जहाँ वह न किसी ध्रुव के प्रति झुका हुआ हो, न ही किसी पर निर्भर ही रहे।

- वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव में विस्तार : इस मंच पर सक्रिय भूमिका भारत को वैश्विक संकटों—जैसे स्वास्थ्य, युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला संकट आदि—के समाधान में योगदान देने वाला एक निर्णायक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

- निवेश और आर्थिक सहयोग को गति प्रदान करना : G-7 देशों के साथ बढ़ती निकटता भारत के लिए निवेश प्रवाह, व्यापारिक साझेदारी और वैश्विक बाजारों में विविधता के नए द्वार खोल सकती है, जिससे उसकी आर्थिक कूटनीति को नया बल मिलेगा।

जन-संपर्क और सामाजिक समन्वय :

- वैश्विक समाज में एक जीवंत सेतु के रूप में प्रवासी भारतीयों की भूमिका : G-7 देशों, विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में बसे लाखों भारतीय मूल के लोग केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समुदाय भारत और पश्चिमी लोकतंत्रों के बीच विश्वास, सहयोग और पहचान का जीवंत पुल बनते जा रहे हैं।

- शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक संबंधों का विस्तार : अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में पढ़ाई करने वाले हजारों भारतीय छात्र दीर्घकालिक अकादमिक सहयोग, अनुसंधान एवं नवाचार में योगदान देते हैं। यह शैक्षिक गतिशीलता भारत की वैश्विक प्रतिभा के साथ सहभागिता को मजबूती देती है।

- यात्रा, पर्यटन और सामाजिक गतिशीलता : अध्ययन, व्यापार, पर्यटन और पारिवारिक कारणों से होने वाली पारस्परिक यात्राओं ने न केवल आपसी समझ को बढ़ावा दिया है, बल्कि इनकी आर्थिक उपस्थिति ने विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार और सेवा क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया है।

- सॉफ्ट पावर की ताकत के क्षेत्र में भारत की स्थिति का मजबूत होना : योग, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन, भाषा उत्सव, और साहित्यिक संवाद जैसे सांस्कृतिक प्रयासों ने G7 देशों के साथ भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को प्रगाढ़ किया है, जिससे ‘सॉफ्ट पावर’ के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

आर्थिक भागीदारी : सहयोग, नवाचार और भविष्य की संभावनाएँ :

- व्यापारिक रिश्तों में परस्पर लाभ : अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे G-7 देश भारत के प्रमुख व्यापार साझेदार हैं, जिनके साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार न केवल द्विपक्षीय लाभ देता है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थायित्व भी प्रदान करता है।

- निवेश प्रवाह और औद्योगिक सहयोग : G7 राष्ट्र भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रमुख स्रोत हैं, जो विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।

- तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में आपसी साझेदारी : अर्धचालक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, ग्रीन एनर्जी और शोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी भागीदार बनने का अवसर देता है।

- वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क को विविध और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक साझा प्रयास के रूप में : G-7 के साथ सहयोग, विशेष रूप से फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में, वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क को विविध और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक साझा प्रयास है।

- जलवायु वित्त और सतत विकास : G7 देशों द्वारा हरित वित्त और तकनीकी समर्थन के माध्यम से भारत को उसके जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है, जो वैश्विक कार्बन तटस्थता की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

भारत के लिए साझेदारी की राह में संभावित बाधाएँ एवं मुख्य चुनौतियाँ :

- राजनयिक मतभेदों की छाया से समग्र संवाद को बाधित होने की संभावना : कनाडा के साथ खालिस्तानी अलगाववाद को लेकर तनाव G7 के साथ समग्र संवाद को बाधित कर सकता है।

- जलवायु नीति में दृष्टिकोण का टकराव होना : G7 राष्ट्र त्वरित उत्सर्जन कटौती पर जोर देते हैं, जबकि भारत विकासशील देश होने के नाते ‘जलवायु न्याय’ की मांग करता है।

- व्यापार में संरक्षणवाद : डिजिटल टैक्स, टैरिफ बाधाएं और गैर-टैरिफ नीतियां भारतीय निर्यात के लिए चुनौती बन सकती हैं।

- आव्रजन नीतियों से दोनों पक्षों में असंतुलन उत्पन्न होना : प्रतिभाशाली भारतीय पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही सीमित करने वाली नीतियाँ दोनों पक्षों के लिए असंतुलन उत्पन्न कर सकती हैं।

- प्रौद्योगिकी संप्रभुता पर असहमति का होना : डेटा प्राइवेसी, एआई विनियमन और डिजिटल संप्रभुता पर मतभेद भारत और G7 के बीच विनियामक टकराव को जन्म दे सकते हैं।

- भू राजनीतिक दबाव और संतुलन का संकट होना : रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन को लेकर G7 की अपेक्षाएं भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती दे सकती हैं।

- सीमित संस्थागत भागीदारी का होना : G-7 की स्थायी सदस्यता न होने के कारण भारत को निर्णय प्रक्रिया में सीमित प्रभाव प्राप्त होता है।

- आर्थिक निर्भरता की चुनौती का होना : अधिक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला से भारत बाह्य झटकों और G7 की नीतिगत अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है।

- वैश्विक दक्षिण के साथ संतुलन बनाए रखना : G7 के साथ निकटता विकासशील देशों के साथ भारत की ऐतिहासिक भूमिका और नेतृत्व को कमजोर कर सकती है।

भारत की वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ करने में आगे की राह :

- आपस में रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत : भारत को अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे G-7 सदस्य देशों के साथ सुरक्षा, रक्षा, साइबर खतरों और हिंद-प्रशांत स्थिरता के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक संगठित तथा गहन बनाना चाहिए।

- विकासशील देशों की आकांक्षाओं की प्रतिनिधि का आवाज बनना : भारत को ‘वैश्विक दक्षिण’ की चिंताओं—जैसे जलवायु न्याय, वित्तीय समावेशन और न्यायसंगत व्यापार व्यवस्था—को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हुए, एक नैतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए।

- हरित भविष्य के लिए सहभागिता सुनिश्चित करना : स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जलवायु वित्त में G-7 के संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर भारत को अपने ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास के लक्ष्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए।

- डिजिटल युग में साझेदारी का विस्तार करना : AI, ब्लॉकचेन, डेटा सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में G-7 देशों के साथ तकनीकी साझेदारी भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त कर सकती है।

- वैश्विक शासन में समावेशन की वकालत करने की आवश्यकता : संयुक्त राष्ट्र, WTO, WHO जैसी संस्थाओं में सुधार और उन्हें अधिक प्रतिनिधिक बनाना आवश्यक है। भारत को G-7 मंच का उपयोग कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक दक्षिण की आवाज इन संस्थानों में सुनी और शामिल की जाए।

- द्विपक्षीय विवादों का संवाद के माध्यम से समाधान करना : कनाडा और यूके जैसे देशों के साथ उत्पन्न होने वाले राजनीतिक या प्रवासी मुद्दों को सार्वजनिक टकराव के बजाय स्थिर कूटनीतिक संवाद से सुलझाना दीर्घकालिक विश्वास निर्माण के लिए आवश्यक है।

- प्रतिभा, शिक्षा और श्रमिक गतिशीलता को प्रोत्साहन देना : शिक्षा, शोध, और उच्च-कुशल मानव संसाधन के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने हेतु भारत को द्विपक्षीय छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, योग्यता की पारस्परिक मान्यता और वीज़ा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जोर देना चाहिए।

- लचीली और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएँ सुनिश्चित करना : अर्धचालकों, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के क्षेत्र में विविध, भरोसेमंद और दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारियों का निर्माण भारत की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए अनिवार्य है।

निष्कर्ष :

- कनाडा में प्रस्तावित G-7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को दिया गया निमंत्रण केवल एक कूटनीतिक संकेत नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक परिवर्तन में योगदान देने की मान्यता भी है। यह निमंत्रण भारत को वैश्विक मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाने, समावेशी नीति-निर्माण को आगे बढ़ाने और दक्षिण-उत्तर संतुलन को साधने का अवसर प्रदान करता है।

- कूटनीतिक तनाव, भू राजनीतिक दबाव और नीतिगत असहमति जैसी चुनौतियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन भारत की सक्रिय, विवेकपूर्ण और संतुलित भागीदारी इस साझेदारी को स्थायित्व और प्रभाव प्रदान कर सकती है।

- भारत के लिए यह समय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए, वैश्विक स्थिरता, समावेश और सतत विकास की दिशा में एक निर्णायक साझेदार के रूप में आगे बढ़ने का है।

- भारत और G-7 देशों के बीच सहयोग को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि भारत एक दूरदर्शी, संतुलित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए।

- भारत को G-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना न केवल एक प्रतीकात्मक सम्मान है, बल्कि यह उसके वैश्विक प्रभाव, रणनीतिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्धारण में भूमिका को मान्यता देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह निमंत्रण कई स्तरों पर भारत के लिए अवसरों और संकेतों का वाहक भी है।

स्त्रोत – पी. आई. बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के विदेशी संबंधों में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. G-7 एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें भारत सहित प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

2. 2025 में कनाडा द्वारा आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया।

3. भारत G-7 समूह का स्थायी सदस्य है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर – (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि क्या कनाडा द्वारा 2025 के जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया जाना, भारत के रणनीतिक महत्व की वैश्विक स्वीकृति और भारत-कनाडा संबंधों में हाल ही में उत्पन्न तनाव को कम करने के एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments