05 Apr बिम्सटेक का छठवां शिखर सम्मेलन 2025 : सहयोग और समृद्धि की नई राह

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन, बिम्सटेक के 6वें शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ, क्षेत्रीय सहयोग के लिये बिम्सटेक का महत्त्व ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ बिम्सटेक (BIMSTEC) का छठवां शिखर सम्मेलन 2025, हिंद महासागर सम्मेलन, भारत-प्रशांत क्षेत्र, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ’ खण्ड से संबंधित है। )

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 04 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित हुए बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी पहल के तहत बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

- इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था – ” बिम्सटेक : समृद्ध, लचीला और खुला “, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को और सशक्त बनाना तथा विभिन्न प्रमुख चुनौतियों का समाधान ढूँढना था।

छठवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण विशेषताएँ :

- शिखर सम्मेलन घोषणा और विज़न 2030 दस्तावेज़ को अपनाना : इस शिखर सम्मेलन में “ बैंकॉक विज़न 2030 दस्तावेज़ ” को स्वीकार किया गया, जो आर्थिक एकीकरण, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन और बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपस में सहयोग को प्राथमिकता देता है। इस दस्तावेज़ को अपनाने का मुख्य उद्देश्य आपस में क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है।

भारत द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमुख पहलें :

- भारत द्वारा बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखना : भारत ने आपदा प्रबंधन, सतत एवं स्थायी समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर एक पायलट अध्ययन का प्रस्ताव भी रखा गया, जो बिम्सटेक देशों में शासन और सेवा वितरण को और अधिक बेहतर बनाने में मदद करेगा।

- भारत द्वारा बोधि कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा करना : बिम्सटेक देशों के पेशेवरों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियाँ और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु भारत ने बोधि कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।

- क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु भारत द्वारा कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण को प्रस्तावित करना : भारत ने बिम्सटेक क्षेत्र में कैंसर देखभाल की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, जिससे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

- बिम्सटेक वाणिज्य मंडल की स्थापना और वार्षिक बिम्सटेक व्यवसाय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का प्रस्ताव रखना : बिम्सटेक छठवें शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिम्सटेक वाणिज्य मंडल की स्थापना और वार्षिक बिम्सटेक व्यवसाय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का प्रस्ताव रखा गया। भारत द्वारा उठाया गया यह कदम बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच आपस में व्यापार और निवेश के लिए आपस में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।

- आपसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के रिश्तों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कई पहलों को प्रारंभ करना : भारत ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के रिश्तों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें कीं। इनमें बिम्सटेक एथलेटिक्स मीट (2025), प्रथम बिम्सटेक खेल (2027), समूह की 30वीं वर्षगांठ मनाना, बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन, युवा जुड़ाव के लिए हैकाथॉन, और सांस्कृतिक सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए युवा पेशेवरों के आगंतुक कार्यक्रम शामिल हैं। इन पहलुओं के माध्यम से, भारत ने बिम्सटेक देशों के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान करने और साझा विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

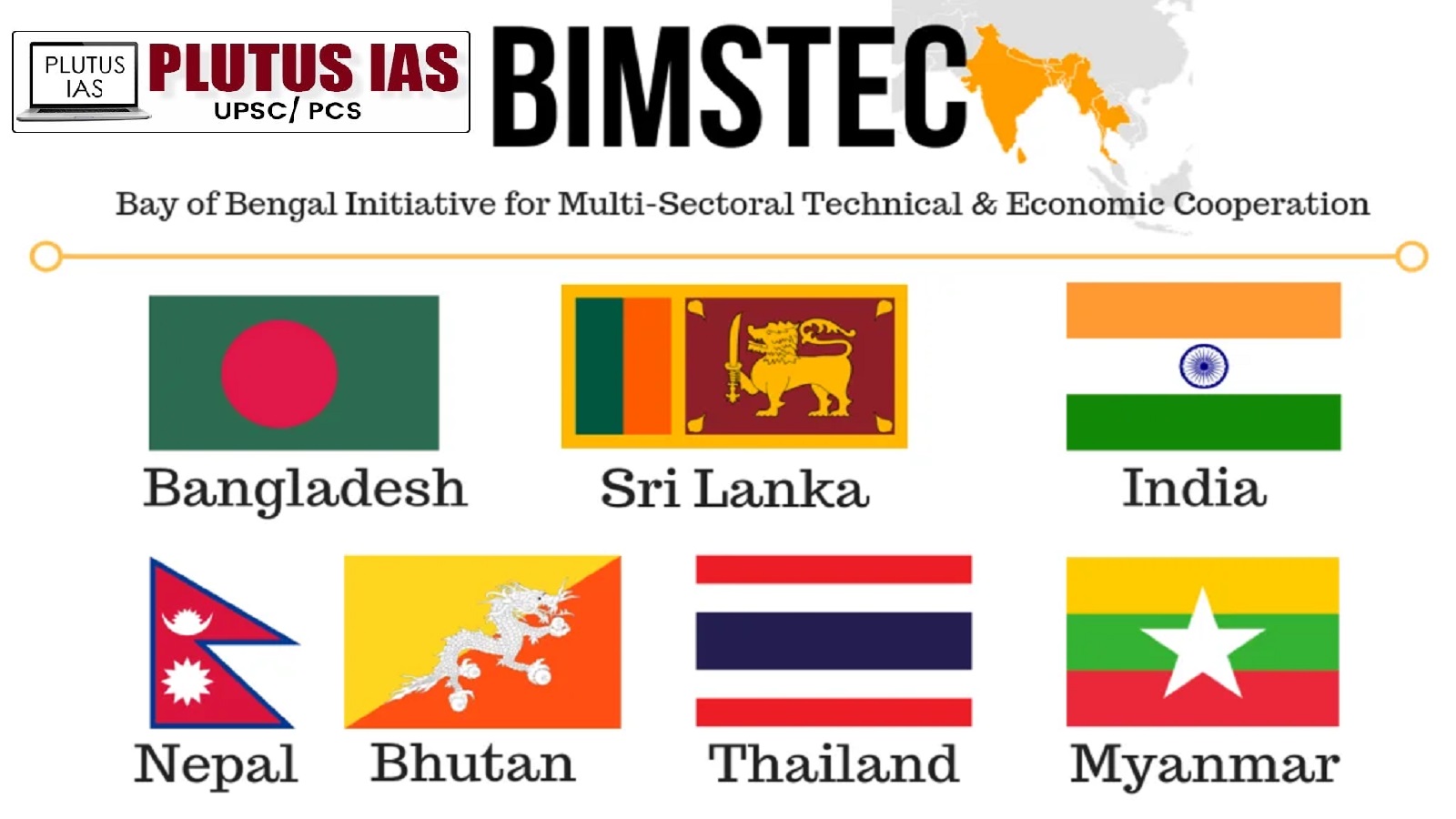

बिम्सटेक (BIMSTEC) :

- बिम्सटेक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे सात सदस्य देश शामिल हैं।

- इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों के बीच विभिन्न तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

उत्पत्ति और विकास :

- बिम्सटेक की शुरुआत सन 1997 ई. में बैंकॉक घोषणा के साथ हुई थी, और पहले इसे BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के नाम से जाना जाता था।

- सन 1997 ई. में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर BIMST-EC रखा गया।

- फिर, सन 2004 ई. में इस क्षेत्रीय संगठन में नेपाल और भूटान जैसे देशों के जुड़ने के बाद इसे बिम्सटेक नाम से जाना जाने लगा, जो “बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल ” का संक्षिप्त रूप है।

- बिम्सटेक के सभी सदस्य देशों की संयुक्त जनसंख्या 1.7 बिलियन से अधिक है, जो विश्व की कुल आबादी का लगभग 22% है। इसके सदस्य देशों की संयुक्त GDP लगभग 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2023) है।

बिम्सटेक का महत्त्व और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका :

- भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ पूर्णत: समन्वय होने में सहायक : बिम्सटेक भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो हिंद महासागर और भारत-प्रशांत क्षेत्रों में भारत के व्यापार और सुरक्षा के महत्व को बढ़ाता है।

- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए SAARC के विकल्प के रूप में होना : यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक व्यवहार्य मंच के रूप में उभर कर सामने आया है, जो SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) का एक वैकल्पिक मंच प्रदान करता है।

- क्षेत्रीय सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करना : बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच, विशेष रूप से सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

- चीन के बढ़ाते प्रभाव को संतुलित करने के रूप में कार्य करना : बिम्सटेक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रभावी मंच भी प्रदान करता है।

- सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में और सहयोगी देशों के साथ आपसी सहयोग को संवर्धन देने में सहायक होने के रूप में कार्य करना : बिम्सटेक केवल आर्थिक और राजनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। भारत की पहल, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में बंगाल की खाड़ी अध्ययन केंद्र (CBS), क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

- इस प्रकार, वर्तमान समय में बिम्सटेक एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जो न केवल क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त बनाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

बिम्सटेक के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियाँ :

- दक्षता की कमी और प्रगति की मंद रफ्तार का सामना करना पड़ना : बिम्सटेक को नीति निर्माण में असंगति, अपर्याप्त बैठकें, और सचिवालय के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कारणों से इस संगठन की कार्यक्षमता और विकास धीमा रहता है।

- सीमित क्षेत्रीय व्यापार और आपसी कनेक्टिविटी में कमी होना : बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, फिर भी “ BBIN कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल) ” अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा, 2004 में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर होने के बावजूद, इस पर अब तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। FTA के सात प्रमुख घटक समझौतों में से अब तक सिर्फ दो ही लागू हो पाए हैं। इस वजह से, बिम्सटेक देशों के बीच व्यापार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। जिससे क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि की कमी बनी हुई है, और भारत-म्यांमार सीमा को ‘एशिया की सबसे कम खुली सीमा ’ के रूप में देखा जाता है।

- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के तहत समुद्री व्यापार और मत्स्य उद्योग या मत्स्य पालन क्षेत्र की समस्याओं का सामना करना पड़ना : बंगाल की खाड़ी समृद्ध मत्स्यग्रहण क्षेत्र है, जहां हर साल 6 मिलियन टन से अधिक मछली पकड़ी जाती है, लेकिन इसे अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यग्रहण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अवैध, असूचित और अनियमित (Illegal, Unreported and Unregulated- IUU) मत्स्यग्रहण का एक प्रमुख हॉटस्पॉट है। इसके अलावा, यहाँ की प्रवाल भित्तियाँ भी समुद्री पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो प्रदूषण और अन्य समस्याओं से प्रभावित हो रही हैं।

- राजनीतिक अस्थिरता और कई क्षेत्रीय सामरिक विवाद से प्रभावित होना : बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या शरणार्थी संकट, भारत-नेपाल सीमा विवाद, और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद की राजनीतिक अस्थिरता, बिम्सटेक के लिए कई सामरिक और राजनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। ये क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में रुकावट डालते हैं और तनाव पैदा करते हैं।

समाधान / आगे की राह :

- बिम्सटेक का एक आधिकारिक चार्टर तैयार करने की जरूरत : यदि बिम्सटेक का एक आधिकारिक चार्टर तैयार किया जाए, तो इससे संगठन के उद्देश्यों, संरचना और कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकेगा। इससे न केवल स्थिरता मिलेगी, बल्कि इससे आपसी सहयोग के प्रयासों में पूर्वानुमेयता भी बढ़ेगी।

- मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की आवश्यकता : इस मास्टर प्लान के तहत क्षेत्रीय परिवहन बुनियादी ढाँचे (सड़क, रेलवे, बंदरगाह) में सुधार करने के लिए एक 10 वर्षीय रणनीति बनाई जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

- अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता को बढ़ावा देने की जरूरत : बिम्सटेक कन्वेंशन में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने की क्षमता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कानून प्रवर्तन की क्षमता में सुधार होगा।

- बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और अवैध मत्स्यग्रहण पर रोक लगाने की अत्यंत आवश्यकता : खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और GEF के साथ मिलकर बिम्सटेक को बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए और IUU मत्स्यग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू करना चाहिए।

- क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच आपस में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा (TTF) को बढ़ावा देने की जरूरत : श्रीलंका में स्थित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा (TTF) बिम्सटेक देशों के बीच तकनीकी अंतर को कम करने में मदद करेगी। इससे सदस्य देशों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- क्षेत्रीय एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राजनयिक अकादमियों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत : राजनयिक अकादमियों और संस्थानों के बीच आपसी सहयोग से बिम्सटेक देशों के बीच का आपसी राजनयिक संबंध मजबूत होंगे और भविष्य के नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर साझा समझ बनेगी। यह क्षेत्रीय एकता और सहयोग को बढ़ावा देगा।

- आपस में एक स्थिर और मजबूत संस्थागत ढाँचा विकसित करने की जरूरत : भारत को बिम्सटेक के लिए एक स्थिर और मजबूत संस्थागत ढाँचा विकसित करने पर विचार करना चाहिए, जैसे SAARC के तहत दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) की स्थापना की तरह, ताकि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

- बिम्सटेक सदस्य देशों के नागरिकों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने की अत्यंत आवश्यकता : बिम्सटेक नागरिकों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने के लिए पार्लियामेंटेरियन फोरम, छात्र विनिमय कार्यक्रम, और व्यापार वीज़ा योजना जैसे विभिन्न पहलों को आरंभ कर सकता है। इससे क्षेत्रीय समुदाय की भावना को बढ़ावा मिलेगा और सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित होंगे। इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके बिम्सटेक को अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढने और क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा देने में सफलता मिल सकती है।

निष्कर्ष :

- छठवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2025 ने क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा देते हुए आर्थिक एकीकरण, आपदा प्रतिरोधक क्षमता और सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भारत के नेतृत्व में, उत्कृष्टता केंद्रों और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र की भविष्य की संभावनाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। बिम्सटेक 2027 में अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, और इस शिखर सम्मेलन के परिणाम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को और अधिक समृद्ध और समुन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिम्सटेक चार्टर का लागू होना इस समूह के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो इसे एक कानूनी ढाँचा और संरचित राजनयिक संवाद में भाग लेने की क्षमता प्रदान करेगा। यह विकास बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के आर्थिक और भूराजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की पड़ोसी और एक्ट ईस्ट नीति को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत – पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 5th April 2025

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बिम्सटेक (BIMSTEC) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच व्यापार को बढ़ावा देना।

- बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।

- केवल दक्षिण एशिया के देशों के लिए एक संगठन बनाना।

- बंगाल की खाड़ी के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना।

उपर्युक्त में से कौन सा / से कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि बिम्सटेक के छठे शिखर सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य, विशेषताएँ और भारत द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या थे? इस क्षेत्रीय संगठन की वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं, और इसके भविष्य के लिए किन समाधानों और पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments