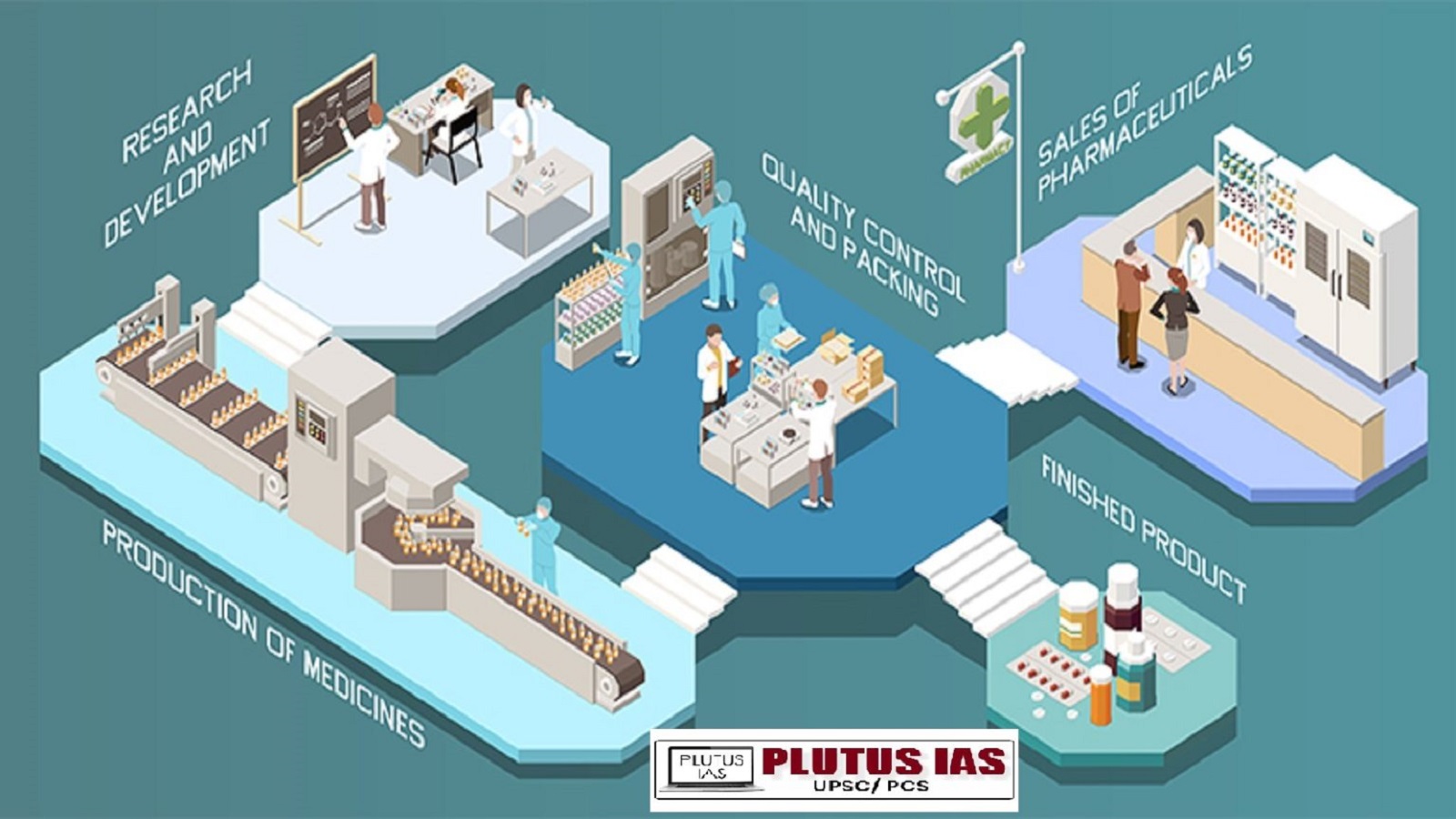

15 Apr भारत का फार्मा उद्योग : जेनेरिक दवाओं का विश्व गुरु एवं वैश्विक स्वास्थ्य का रक्षक

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, स्वास्थ्य, भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग, अप्रभावी औषधि विनियमों के परिणाम ’ खण्ड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली, फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO-GMP) मानक ’ खण्ड से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय फार्मा उद्योग से संबंधित प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक चिकित्सा पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आधुनिक तकनीक, किफायती उपचार और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है।

- एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए किफायती उपचार उपलब्ध कराने में भारत ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, जिसे स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

- भारत दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले प्रमुख देशों में शामिल है, जिससे विश्व स्तर पर इसकी दवाइयों की मांग लगातार बढ़ रही है।

- किफायती मूल्य और गुणवत्ता के कारण भारतीय दवाइयों को वैश्विक बाजार में “विश्व की फार्मेसी” (Pharmacy of the World) भी कहा जाता है।

- भारत जेनेरिक दवाओं का विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा प्रदान करता है।

- वैश्विक टीकाकरण की मांग का लगभग 60% भारत द्वारा पूरा किया जाता है।

- भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का वैश्विक मूल्य लगभग 42 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है।

- भारत में दवाओं के विनिर्माण की लागत अमेरिका और यूरोप की तुलना में 30%-35% तक कम है, जबकि अनुसंधान एवं विकास की लागत विकसित देशों से लगभग 87% कम है।

- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत का फार्मा क्षेत्र अब एक निर्यातक के रूप में सशक्त हुआ है, जबकि पहले के वर्षों में आयात का अनुपात निर्यात से अधिक था। कुशल श्रमिकों की उपलब्धता ने इस क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया है।

भारत के फार्मा उद्योग की वर्तमान स्थिति :

- जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा वैश्विक निर्माता के रूप में भारत : भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है और इसका फार्मास्युटिकल उद्योग वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में सस्ती जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों में भारत की आत्मनिर्भरता : भारत ने चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और डिस्पोज़ेबल्स के लिए अपनी ऐतिहासिक आयात निर्भरता को परिवर्तित कर दिया है, जो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बदलाव का संकेत देता है।

- निर्यात मूल्य : वर्तमान में एक प्रमुख फार्मास्युटिकल निर्यातक के रूप में इसका मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 200 से अधिक देशों में भारतीय फार्मा निर्यात होता है।

- फार्मास्युटिकल निर्यातक के रूप में भारत की भविष्य की उम्मीदें: वर्ष 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

- चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों में भारत के निर्यात और आयात के आँकड़े : निर्यात में भारत ने 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और डिस्पोज़ेबल्स का निर्यात किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि है। जबकि वहीं भारत ने आयात में लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। जो भारत की चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और डिस्पोज़ेबल्स के क्षेत्र में आयात में 33% की गिरावट को दर्शाता है।

वर्तमान में भारतीय फार्मा उद्योग क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ :

वर्तमान समय में भारतीय फार्मा उद्योग क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं –

- जटिल नियामक ढाँचा : नई दवाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है, जिससे लाल फीताशाही और विलंब होता है।

- सीमित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र : शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, और दवा निर्माताओं के बीच सहयोग की कमी के कारण उच्च-गुणवत्ता वाले दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का विकास धीमा है।

- विकसित देशों की तुलना में भारतीय फार्मा उद्योग का अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पिछड़ना : भारतीय फार्मा उद्योग अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में कम निवेश करता है, जिससे नवीन दवाओं का विकास प्रभावित होता है।

- भारत के फार्मा उद्योग में कुशल कार्यबल की कमी : भारत के फार्मा उद्योग में उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की कमी के कारण फार्मा उद्योग में कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण और लाभ मार्जिन में कमी : भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित कुछ दवाओं पर सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण लागू करने से इसके लाभ मार्जिन सीमित हो जाते हैं, जिससे नई दवाओं के अनुसंधान और विकास में निवेश करना कम लुभावना या अपर्याप्त बन जाता है।

- घटिया और नकली दवाओं का प्रसार : भारत में नकली और घटिया दवाओं का प्रसार एक गंभीर समस्या है, जिससे न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है।

- फार्मास्युटिकल सामग्री के लिए भारत का आयात निर्भरता : भारत अभी भी चिकित्सा उपकरणों और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में चुनौतियाँ बनी रहती हैं।

- अनिवार्य लाइसेंसिंग और बौद्धिक संपदा सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ : भारत के फार्मा उद्योग में सरकार द्वारा अनिवार्य लाइसेंसिंग प्राप्त करना और इससे संबंधित अन्य नीतियों के कारण भारत का फार्मा उद्योग बौद्धिक संपदा सुरक्षा के प्रति कई प्रकार की अनिश्चितताओं से घिरी हुई हैं, जो भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित निवेश को प्रभावित करती हैं।

- इस तरह की तमाम चुनौतियाँ भारतीय फार्मा उद्योग के समक्ष विकास की राह में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, लेकिन साथ ही इन्हें दूर करने के लिए इस उद्योग से नवाचार और सुधार की भी संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं।

भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की प्रमुख पहल :

वर्तमान में भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए आरंभ की गई निम्नलिखित पहलें उल्लेखनीय है –

- फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) : इस योजना का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना है।

- बल्क ड्रग पार्क योजना : इस योजना के तहत भारत के फार्मा उद्योग में बड़े पैमाने पर बल्क ड्रग्स के उत्पादन के लिए समर्पित पार्कों की स्थापना की जाती है, जिससे भारत के फार्मा उद्योग के लागतों में कमी और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

- फार्मास्यूटिकल्स उद्योग योजना को सुदृढ़ बनाना : भारत के फार्मा उद्योग में इस पहल के अंतर्गत इस उद्योग की मजबूती और विकास के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

- भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति : भारत के फार्मा उद्योग में इस नीति का लक्ष्य फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

- फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना (PRIP) : इस योजना के तहत भारत के फार्मा उद्योग में अनुसंधान और नवाचार के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाती है।

- फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTUAS) : भारत के फार्मा उद्योग में इस योजना के तहत फार्मास्युटिकल उद्योगों के लिए नवीनतम तकनीकी उन्नयन में सहायता प्रदान की जाती है।

- गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) : यह उच्चतम गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का एक समूह है। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

भारतीय फार्मा उद्योग में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं –

- भारत के फार्मा उद्योग में विधायी परिवर्तन और केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना करना : भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940) में संशोधन करके और एक केंद्रीकृत औषधि डेटाबेस की स्थापना करके, निगरानी और विनियमन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे सभी दवा निर्माताओं के बीच समानता और पारदर्शिता आएगी।

- भारत के फार्मा उद्योग के प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करना : इसके तहत भारत के फार्मा उद्योग में फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाइयों को WHO के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणन के लिए प्रोत्साहित करने से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

- भारत के फार्मा उद्योग में पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना : भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित नियामक संस्थाओं और फार्मास्युटिकल उद्योग को मिलकर भारतीय दवा नियामक व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए काम करना चाहिए।

- भारतीय फार्मा उद्योग सतत् विनिर्माण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करें : भारत में हरित रसायनों को, अपशिष्ट पदार्थों में कटौती और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने से न केवल भारत के फार्मा उद्योग के लागत में कमी आएगी बल्कि भारत पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

- भारतीय फार्मा उद्योग को जेनेरिक्स दवाओं से आगे बढ़ना चाहिए : भारतीय फार्मा उद्योग को अब जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के साथ – ही – साथ नई दवाओं के विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए। जिसके तहत PLI योजना और अन्य सरकारी पहलों के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- भारतीय फार्मा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना होगा : वर्तमान समय में भारतीय फार्मा उद्योग में अनुसंधान और विकास पर अधिक निवेश करके और सार्वजनिक – निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर भारतीय फार्मा सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। कर प्रोत्साहन और अन्य नीतिगत सहायता से इस उद्योग या इस क्षेत्र में नए – नए नवाचारों को गति मिलेगी। जिससे भारतीय फार्मा सेक्टर को और अधिक सक्षम और विकसित किया जा सकता है।

स्रोत – पी. आई. बी एवं इकोनॉमिक टाइम्स।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 15th April 2025

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु-औषधी प्रतिरोध होने के प्रमुख कारकों पर विचार कीजिए ? ( UPSC – 2021)

- भारत में कुछ बीमारियों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की अत्यधिक मात्र में या गलत तरीके से खुराक लेना।

- भारत के कुछ लोगों में पाए जाने वाली आनुवंशिक प्रवृत्ति का होना।

- भारत में कुछ लोगों में कई पुरानी और असाध्य बिमारियों का होना।

- भारत में पशुपालन के क्षेत्र में एंटीबायोटिक का प्रयोग करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1, 3 और 4

D. केवल 1 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के फार्मा उद्योग के वैश्विक स्तर पर चिकित्सा सामग्रियों के निर्यातक बनने के प्रमुख कारण क्या हैं? इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर भी चर्चा कीजिए। इसके अतिरिक्त, यह भी बताइए कि भारत सरकार दवा कंपनियों द्वारा पारंपरिक ज्ञान के पेटेंट को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments