24 Jun भारत में प्रोटेम स्पीकर : अधिकार और कर्त्तव्य

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, संसद, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियाँ, गवर्नर की भूमिका ’ खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, धन – विधेयक, संयुक्त बैठक, दसवीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन, न्यायिक समीक्षा ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक कर्रेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ भारत में प्रोटेम स्पीकर : अधिकार और कर्त्तव्य ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

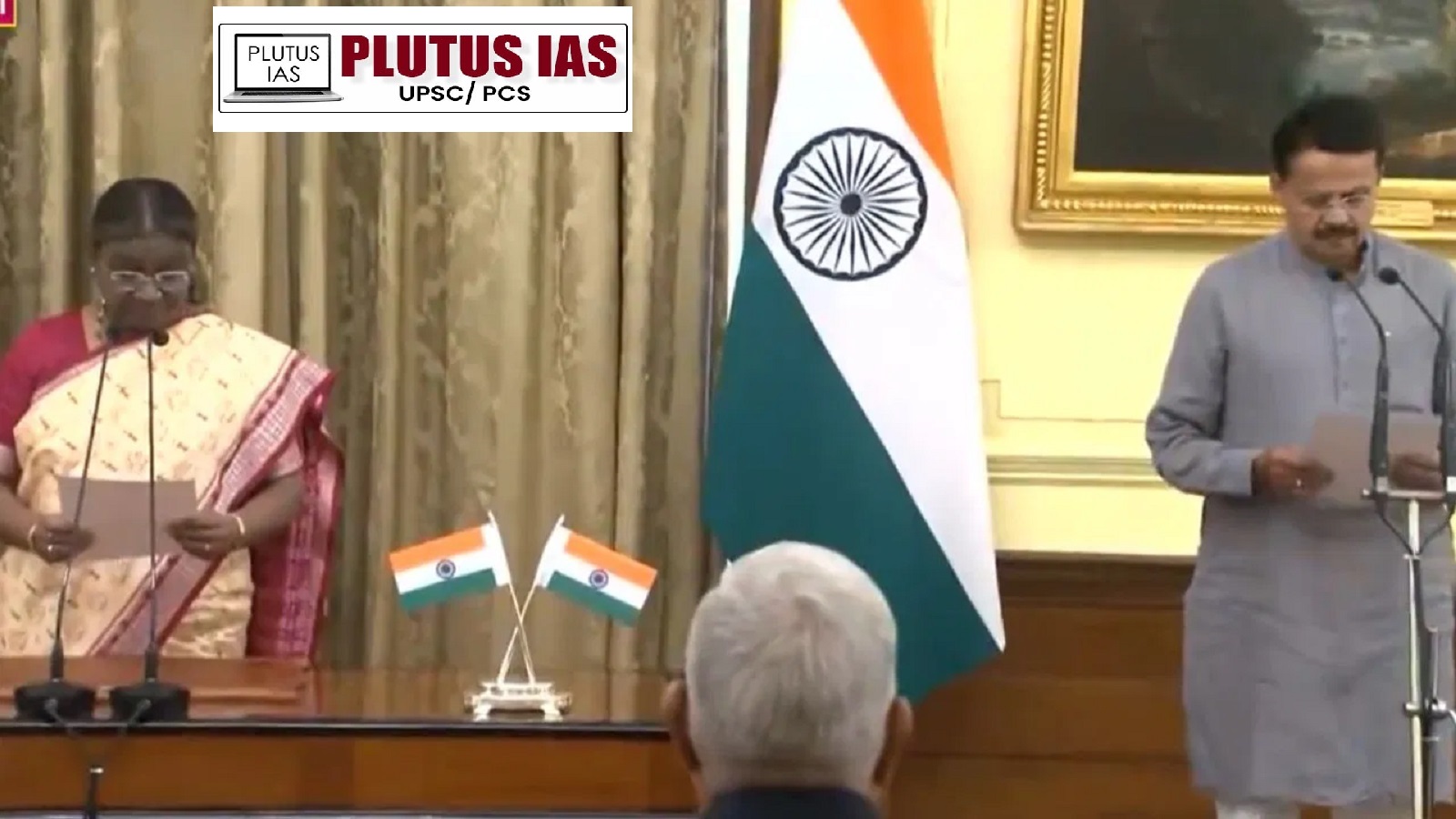

- हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कटक से सात बार सांसद रहे भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष (प्रो-टेम स्पीकर) नियुक्त किया है और उन्हें शपथ दिलाई है।

- भारत में प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत की जाती है और यह भारत लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक उसके कर्तव्यों का पालन करता है।

भारत में प्रोटेम स्पीकर का अर्थ और भूमिका :

- प्रोटेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है – “कुछ समय के लिए” या “फिलहाल के लिए”।

- इस प्रकार, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसे लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्य संचालन के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

- जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो चुका होता है और स्थायी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए मतदान नहीं हुआ होता है, तब तक सदन के संचालन के लिए प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है।

- भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत के संसदीय प्रणाली में यह पद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल स्वयं ही समाप्त हो जाता है।

- जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद छोड़ देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है।

- सामान्यतः इस पद के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है।

- प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है।

- वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं।

- इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना होता है।

- प्रोटेम स्पीकर का मुख्य उद्देश्य नए निर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराना होता है।

भारत में प्रोटेम स्पीकर का इतिहास :

- भारत में प्रोटेम स्पीकर का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण और विशिष्ट है क्योंकि वर्ष 1921 में, भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों का सृजन किया गया था।

- उस समय, इन पदों को क्रमशः प्रेसिडेंट (President) और डिप्टी प्रेसिडेंट (Deputy President) कहा जाता था, और यह प्रथा भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति वर्ष 1947 तक जारी रहा।

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया।

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय संविधान के तहत संसद की संरचना और कार्यप्रणाली को और भी व्यवस्थित किया गया, जिसमें प्रोटेम स्पीकर की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई।

- प्रोटेम स्पीकर की भूमिका विशेष रूप से नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक में होती है, जहां वे नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और नए स्पीकर का चुनाव सुनिश्चित करते हैं।

- प्रोटेम स्पीकर का चयन आमतौर पर संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य में से किया जाता है, जो नए स्पीकर के चयन तक इस पद पर रहते हैं।

- इस प्रकार, प्रोटेम स्पीकर भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है, जो संसद की कार्यप्रणाली को सुचारू और सुव्यवस्थित बनाए रखने में सहायता करती है।

भारत में प्रोटेम स्पीकर को चयन करने की प्रणाली :

- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल अस्थायी अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाते हैं।

- परंपरा के अनुसार, विधानसभा सदस्यों की सहमति से सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक कार्य करते हैं।

प्रोटेम स्पीकर का कर्त्तव्य :

भारत में प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्त्तव्य निम्नलिखित है –

- लोकसभा या राज्य विधान सभाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता करना।

- नवनिर्वाचित सांसदों या विधायकों को पद की शपथ दिलाना।

- स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए मतदान का संचालन करना।

- सरकार का बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट आयोजित करना।

लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रणाली :

- भारत में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भारतीय संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा, के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

- इस चुनाव प्रक्रिया के तहत सांसद गुप्त मतदान में हिस्सा लेते हैं और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाता है।

- भारत में किसी भी लोकसभा सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया जा सकता है।

- लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार की वरिष्ठता, अनुभव और निष्पक्षता जैसे महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान दिया जाता है।

- एक बार उम्मीदवार पर सहमति बनने के बाद, आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव रखा जाता है।

- अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक चलता है जब तक लोकसभा भंग नहीं हो जाती है।

- अध्यक्ष खुद ही इस्तीफा नहीं दे देता है, या लोकसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें इस पद से हटाया नहीं जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल :

- लोकसभा अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक (5 वर्ष तक) पद धारण करता है।

- अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है।

- जब लोकसभा भंग होती है, तब भी लोकसभा अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है, वह अपने पद पर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियाँ :

- लोकसभा अध्यक्ष सदन के अंदर भारतीय संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों के अंतिम व्याख्याकार होते हैं।

- वे अक्सर ऐसे निर्णय देते हैं जो सदस्यों द्वारा सम्मानित किए जाते हैं और जो प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं।

- अध्यक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता भी की जाती है।

- इस प्रकार की बैठकें दोनों सदनों के बीच होने वाले गतिरोध को सुलझाने के लिए बुलाई जाती हैं, जिनमें अध्यक्ष की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।

- अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने या गणपूर्ति (तीसरे सदन के हिस्से) की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित करने की शक्ति भी होती है।

- निर्णायक मत के मामले में अध्यक्ष को बराबरी की स्थिति में मत देने का अधिकार होता है, जिसे निर्णायक मत (Casting Vote) कहा जाता है। इसका उद्देश्य सदन में उत्पन्न गतिरोध को समाधान करना होता है।

- धन विधेयक के मामले में भी अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार होता है, वह धन विधेयक के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेता है।

- अध्यक्ष के विशेष शक्तियों में यह भी शामिल है कि उन्हें दसवीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता के मामले में निर्णय लेने का अधिकार होता है।

- अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह (Indian Parliamentary Group – IPG) के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं और विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं।

- भारत में विभिन्न प्रकार की समितियों के गठन में भी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष उनके निर्देशन में कार्य करते हैं।

- अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक भी होते हैं और विशेषाधिकार समिति को किसी भी प्रश्न को परीक्षा, जांच और प्रतिवेदन के लिए सौंपने का अधिकार भी उन पर निर्भर करता है।

स्रोत – द हिंदू ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।

- प्रोटेम स्पीकर को भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है।

- भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का उल्लेख नहीं है।

- प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1 और 2

D. केवल 3 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रोटेम स्पीकर से आप क्या समझते हैं ? भारत में प्रोटेम स्पीकर के कार्यों और शक्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। ( UPSC CSE – 2020. शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

Qualified Preliminary and Main Examination ( Written ) and Shortlisted for Personality Test (INTERVIEW) three times Of UPSC CIVIL SERVICES EXAMINATION in the year of 2017, 2018 and 2020. Shortlisted for Personality Test (INTERVIEW) of 64th and 67th BPSC CIVIL SERVICES.

M. A M. Phil and Ph. D From (SLL & CS) JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY, NEW DELHI.

No Comments