31 Mar भारत में IATA शिखर सम्मेलन 2025 : भारतीय विमानन क्षेत्र का वैश्विक भविष्य

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ’ और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के अंतर्गत ‘ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत के विमानन क्षेत्र का परिवर्तन, आधारिक संरचना, निवेश मॉडल ’ खण्ड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़ान (UDAN), ओपन स्काई समझौता, वस्तु एवं सेवा कर (GST), कार्बन तटस्थता, डिजी यात्रा ’ खण्ड से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत जून 2025 में 81वीं IATA वार्षिक बैठक और वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

- यह आयोजन भारत के तेजी से विकसित होते विमानन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जो इस दशक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है।

- भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, जिसमें दक्षिण एशिया के 69% एयरलाइन यातायात की हिस्सेदारी है। अनुमानित है कि वर्ष 2030 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा वायु यात्री बाजार बन जाएगा।

- वित्त वर्ष 2025 में वायु यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 196.91 मिलियन रही और भारतीय विमानन उद्योग में 369,700 लोग रोजगार पा रहे हैं, जिनका आर्थिक योगदान 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- भारत में परिचालनात्मक हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर अब 157 हो गई है, और 2047 तक 350-400 हवाई अड्डों के क्रियाशील होने का लक्ष्य है। इसके अलावा, कई नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी स्वीकृत हो चुके हैं।

- हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है, और इंडिगो जैसी कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं।

- सरकार की नीतियों का उद्देश्य LCC (लो कॉस्ट कैरियर) द्वारा प्राप्त सफलता को लंबी दूरी की उड़ानों में भी दोहराना है। हालांकि, उच्च परिचालन लागत, बुनियादी ढांचे की कमी और नियामक चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी विमानन क्षेत्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है।

भारतीय विमानन उद्योग की प्रमुख संभावनाएं :

- बाजार का विकास : IATA के अनुसार, 2030 तक भारत का विमानन बाजार अमेरिका और चीन के बाजारों को पछाड़ सकता है, जिससे यह एयरलाइंस और सहायक उद्योगों के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में विकसित होगा।

- आर्थिक समानता और समरसता में वृद्धि : भारत का विमानन क्षेत्र यात्री और मालवाहक विमान सेवाओं के माध्यम सेदूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ती हैं, जैसे कि यह उत्तर-पूर्वी भारत में बढ़ती हुई एयरलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों को आपस में जोड़ती है।

- पर्यटन क्षेत्र का विकास : विमानन उद्योग पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल, होटल, और बाजारों का विकास होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

- विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देना : विमानन क्षेत्र का विस्तार एमआरओ सुविधाओं और घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण के लिए अवसर प्रदान करता है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है।

- एफडीआई का विस्तार होना : विमानन क्षेत्र की तेजी से वृद्धि ने हवाई अड्डों और एयरोस्पेस बुनियादी ढांचे में लगभग 3 बिलियन डॉलर के एफडीआई को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है, जैसे कि नवी मुंबई और नोएडा (जेवर) हवाई अड्डों का विकास होना।

- रोजगार सृजन में सहायक : भारतीय विमानन क्षेत्र की वृद्धि से पायलटों, केबिन क्रू, और रखरखाव कर्मियों की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2030 तक 10,900 अतिरिक्त पायलटों की आवश्यकता होने की संभावना है।

भारतीय विमानन उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ?

भारतीय विमानन उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं –

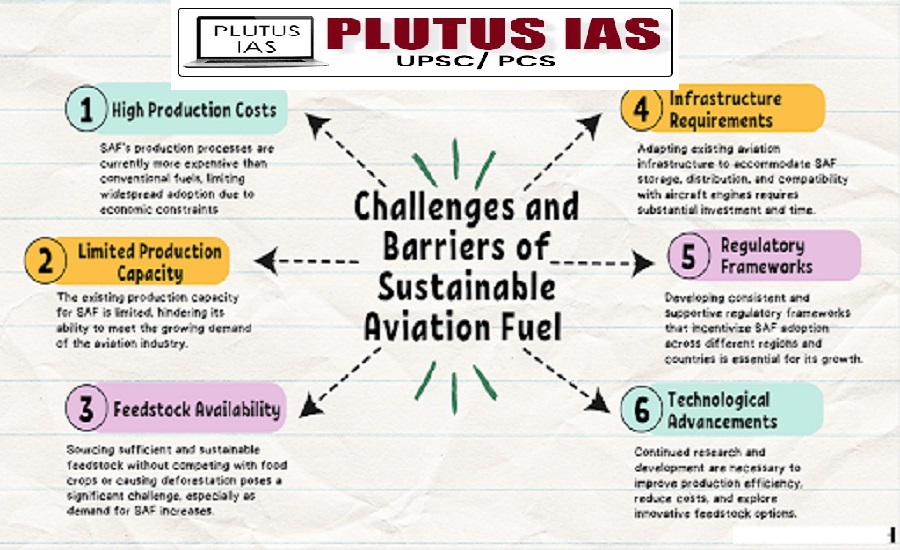

- उच्च ईंधन लागत : विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) की लागत एयरलाइनों की परिचालन लागत का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे आयात शुल्क और इसपर लगाने वाले कर इसके ईंधन लागत को और अधिक बढ़ा देते हैं।

- डॉलर पर निर्भरता : विमान अधिग्रहण, रखरखाव, और ईंधन खरीद जैसे महत्वपूर्ण खर्चे अक्सर डॉलर में होते हैं, जिससे मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। डॉलर की दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विमान अधिग्रहण और रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण खर्चे डॉलर में होते हैं।

- आक्रामक मूल्य निर्धारण : एयरलाइंस अक्सर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक मूल्य प्रतिस्पर्धा में लिप्त होती हैं, जिससे उच्च परिचालन लागत के बावजूद इनके लाभ में मार्जिन का हिस्सा कम हो जाता है।

- सीमित प्रतिस्पर्धा : इंडिगो और एयर इंडिया जैसी प्रमुख एयरलाइंस के पास विमानन बाजार के क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे टिकट के कीमतों के प्रति प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है और उपभोक्ताओं को अधिक किराये का भुगतान करना पड़ सकता हैं।

- निम्नस्तरीय बेड़ा : भारतीय विमानन उद्योग को सुरक्षा समस्याओं और वित्तीय मुद्दों के कारण भारतीय वाहकों के बेड़े का एक बड़ा हिस्सा खड़ा है, जो इसकी आर्थिक क्षमता में बाधा डालता है।

- कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय चिंता : कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत् प्रथाओं को अपनाने का दबाव विकास रणनीतियों में चुनौतियाँ पैदा करता है।

- लंबी दूरी के मार्गों पर बड़े विमानों का संचालन : इसमें उच्च ईंधन लागत शामिल है, जो विमानन कंपनियों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती प्रस्तुत करती है।

- बड़े विमानों की परिचालन लागत : अधिक चालक दल, रखरखाव, और हवाईअड्डा शुल्क जैसे खर्चों में वृद्धि से लागत बढ़ती है।

- विमान संचालन के विस्तार की कठिनाइयाँ : तीव्र आवागमन और विमान उपयोग के उच्च स्तर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह LCC (Low-Cost Carrier) बिजनेस मॉडल की सफलता के लिए अनिवार्य है।

- लंबी दूरी की यात्राओं में यात्री सुविधा प्रदान करना : भारतीय विमानन उद्योग को लंबी दूरी की यात्राओं में यात्रियों के आराम और सुविधाओं की आवश्यकताओं को LCC की तरह लागत कम करते हुए संतुलित करने की आवश्यकता है।

- व्यावहारिक नेटवर्क और उड़ान समय – सारणी का निर्माण करना : भारतीय विमानन उद्योग के लिए यह लंबी दूरी और कम यातायात घनत्व वाले मार्गों पर यात्रियों की संख्या और आर्थिक लाभप्रदता को सुनिश्चित करता है।

- पूर्वस्थापित ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा करना : भारतीय विमानन क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर मजबूत ब्रांड पहचान वाले या पूर्वस्थापित ब्रांडों से विमानन सेवा वाहकों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है।

भारतीय विमानन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ :

भारतीय विमानन उद्योग की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं –

- प्रीमियम/बिजनेस क्लास सुविधाओं के साथ उपहार देना : यात्रियों को आकर्षित करने के लिए उच्च श्रेणी की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि अतिरिक्त लेगरूम, प्राथमिकता चेक-इन, और बेहतर भोजन विकल्प प्रदान करना हो सकता है।

- कम यातायात वाले मार्गों को लक्षित करना : भारतीय विमानन क्षेत्र को कम यातायात वाले उन मार्गों पर भी सेवाएं प्रदान करना चाहिए जहाँ प्रतिस्पर्धा कम है और जहाँ विकास की संभावना है, इससे नए बाजारों का विकास हो सकता है।

- मजबूत घरेलू/क्षेत्रीय नेटवर्क का लाभ उठाना : भारतीय विमानन क्षेत्र घरेलू और क्षेत्रीय मार्गों पर अधिक सेवाएं प्रदान करके एक मजबूत नेटवर्क बनाना, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा मिल सके।

भारत सरकार द्वारा विमानन उद्योग से संबंधित आरंभ की गई महत्वपूर्ण पहल :

- उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक)

- राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016

- घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।

- ओपन स्काई संधि।

- निर्बाध यात्रा के लिये डिजी यात्रा : यह डिजिटल प्लेटफॉर्म चेहरे की पहचान और कागज़ रहित चेक-इन जैसी सुविधाओं के साथ हवाई यात्रियों के लिये संपर्क रहित अनुभव की सुविधा प्रदान करता है।

समाधान / आगे की राह :

भारतीय विमानन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं –

- ईंधन स्रोतों का विविधीकरण : जैव ईंधन को ईंधन मिश्रण में शामिल करने और पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्भरता कम करने के लिए पहल की जानी चाहिए। इससे आयात करों के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।

- ईंधन हेजिंग रणनीतियाँ : ईंधन की कीमतों की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए ईंधन हेजिंग रणनीतियों को अपनाना चाहिए, जो कि विश्व स्तर पर कई एयरलाइनों द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

- सहायक राजस्व धाराएँ : कार्गो सेवाओं, इन-फ्लाइट बिक्री, और प्रीमियम सेवाओं जैसी सहायक राजस्व धाराओं का विकास करके लाभ को बढ़ाना चाहिए।

- प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ : मूल्य निर्धारण को अनुकूलित करने और हानिकारक मूल्य युद्धों से बचने के लिए उन्नत उपज प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए।

- ग्राहकों के प्रति वफादारी कार्यक्रम : भारतीय विमानन क्षेत्र को ग्राहक वफादारी कार्यक्रमों को मजबूत करके दोबारा व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए और इस क्षेत्र की आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति की आवश्यकता को कम करना चाहिए।

- विनियामक सुधार : नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित करने और उद्योग में एकाधिकारवादी प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए विनियामक सुधारों की वकालत करनी चाहिए।

- मार्ग युक्तिकरण : एयरलाइनों को कम सेवा वाले मार्गों की पहचान करने और उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे।

- विमान पट्टियों के विकल्पों पर विचार करना : परिचालन लचीलेपन को बनाए रखने और बेड़े के मालिक होने से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करने के लिए विमान पट्टियों के विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

- कार्बन ऑफसेट कार्यक्रमों को लागू करना : विमानन कंपनियों को पर्यावरणीय प्रभाव को मापने और कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर (ICAO) जैसे कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में सुधार करना : डीजीसीए को आधुनिक बनाने, अच्छे कर्मचारी उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन देने के लिए सुधार करने चाहिए। डीजीसीए का नेतृत्व नौकरशाहों के बजाय विमानन पेशेवरों को करना चाहिए।

- ‘ स्टार्ट – अप इंडिया ’ पहल को बढ़ावा देना : विमानन उद्योग की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए।

- करों को युक्तिकरण करने की आवश्यकता : भारत में विमानन कंपनियों को विमानन ईंधन, एयर कार्गो और हवाई अड्डे के संचालन में करों का युक्तिकरण करने की आवश्यकता है।

- भारत के विमान अधिनियम, 1934 और विमान नियम, 1937 में संशोधन : एयरोस्पेस में आधुनिक तकनीक, उद्योग के विकास और यात्री यातायात के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इन अधिनियमों को अद्यतन किया जाना चाहिए।

- इन चुनौतियों का समाधान करके और सुझाए गए सुधारों को लागू करके, भारत एक संपन्न विमान उद्योग के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, देश को एक वैश्विक विमानन केंद्र बना सकता है और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है।

स्रोत – पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से प्रभवित नहीं होता है, क्योंकि इसके ईंधन पर किए जाने वाला खर्च डॉलर पर आधारित होता है।

- ईंधन की कीमतों की अस्थिरता के लिए ईंधन हेजिंग तकनीक अपनाना लाभप्रद है।

- भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है।

- भारत में भारतीय विमानन उद्योग के सतत विकास के लिए डीजीसीए का नेतृत्व विमानन पेशेवरों को करना चाहिए।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से हवाई अड्डों के विकास में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों के सामने क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (UPSC CSE – 2017)

Q.2. भारत के विमानन क्षेत्र की प्रगति में बुनियादी ढाँचे के विकास, यात्री वृद्धि, सरकारी नीतियों के प्रभाव और अन्य चुनौतियों का क्या योगदान है? इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments