19 May राष्ट्रपति का न्यायिक प्रश्न : संविधान के अनुच्छेद 143 की शक्ति और सीमाएं

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 02 राजनीति और शासन: राष्ट्रपति संदर्भ और अनुच्छेद 143: कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संवैधानिक संवाद

प्रारंभिक परीक्षा के लिए :

अनुच्छेद 143 क्या है, अनुच्छेद 143 को लागू करने में राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका।

मुख्य परीक्षा के लिए :

अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भित मामलों में कार्यपालिका के विवेक और न्यायिक निरीक्षण के बीच संतुलन, अनुच्छेद 143 की सीमाएँ।

खबरों में क्यों?

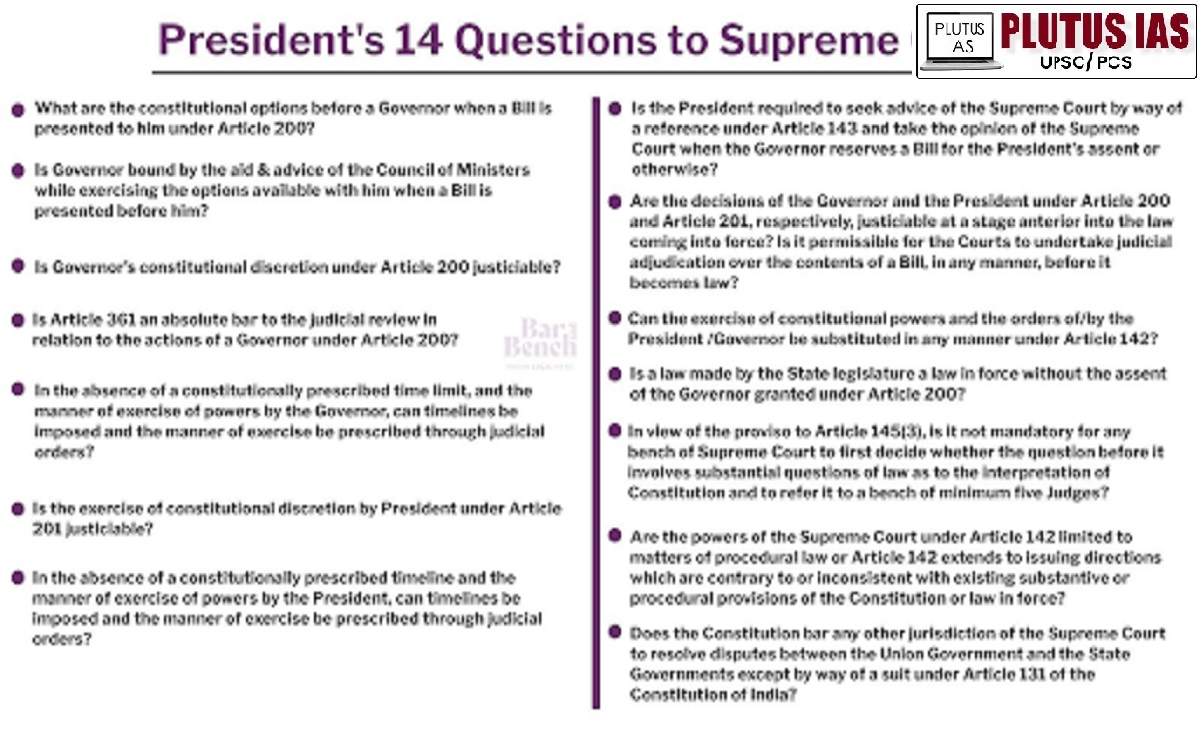

- हाल ही में मई 2025 में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से एक अहम परामर्श मांगा। इस संदर्भ में कुल 14 संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह की अपेक्षा की गई है।

- यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के उस हालिया निर्णय के मद्देनज़र सामने आया, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों पर मंज़ूरी देने की समय-सीमा तय करने की बात कही गई थी।

- इस पर सर्वोच्च न्यायालय से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या ऐसी समय-सीमाएँ न्यायिक रूप से बाध्यकारी बनाई जा सकती हैं, और क्या अनुच्छेद 200, 201 व 142 के अंतर्गत की गई कार्यपालिका की कार्रवाइयाँ संवैधानिक दृष्टि से वैध ठहराता हैं।

- यह पूरा मामला भारत के संघीय ढांचे, सत्ता के विभाजन और संवैधानिक परंपराओं की पुनः व्याख्या की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- यह घटनाक्रम न केवल भारत के संघीय ढांचे और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संतुलन की संवेदनशीलता को उजागर करता है, बल्कि संवैधानिक परंपराओं की बदलती व्याख्या पर भी गंभीर विमर्श को जन्म देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 : राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति :

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे सार्वजनिक महत्व के किसी कानूनी या तथ्यात्मक मसले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकें। इस अनुच्छेद के दो मुख्य भाग हैं:

(1) यह भाग राष्ट्रपति को किसी भी ऐसे कानूनी प्रश्न या तथ्य को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजने की अनुमति देता है, जो सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण हो और जिस पर न्यायालय की राय आवश्यक हो।

(2) यह भाग राष्ट्रपति को उन विवादों पर भी सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है जो संविधान के लागू होने से पहले की संधियों, समझौतों या प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न हुए हों।

अनुच्छेद 143 से संबंधित प्रमुख तथ्य :

- सलाहकारी प्रकृति : अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल सलाह होती है और राष्ट्रपति के लिए इसे मानना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इस सलाह का महत्व बहुत अधिक होता है और आमतौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका सम्मान करती हैं।

- न्यायिक अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी संदर्भ पर अपनी राय देने से इनकार कर दे। उदाहरण के लिए, 1993 में, न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर राय देने से मना कर दिया था, क्योंकि यह मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन था और इसलिए, सलाहकार क्षेत्राधिकार के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।

- ऐतिहासिक प्रयोग : भारत में सन 1950 के बाद से ही , जटिल संवैधानिक मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 143 का कई बार उपयोग किया गया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं:

- दिल्ली विधि अधिनियम मामला (1951) : इसमें विधायी शक्तियों के हस्तांतरण की सीमाओं पर विचार किया गया था।

- केरल शिक्षा विधेयक (1958) : इस मामले में शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जांच की गई थी।

- बेरुबारी यूनियन केस (1960) : इस मामले में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा।

- विशेष न्यायालय विधेयक (1978) : इस मामले में राजनेताओं के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की वैधता को स्पष्ट किया गया था।

- तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) : इस मामले में न्यायिक नियुक्तियों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे, जिससे कॉलेजियम प्रणाली और मजबूत हुई।

वर्तमान घटनाक्रम (2025) :

- अप्रैल 2025 : सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोकने के लिए ठोस कारण बताने होंगे, खासकर अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से सलाह लेने के बाद।

- मई 2025 : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 (1) का उपयोग करते हुए, राज्य के कानूनों को मंजूरी देने की समय सीमा से जुड़े 14 संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांगी।

भारत में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की मुख्य भूमिका :

- राष्ट्रपति की विशेष शक्ति : अनुच्छेद 143 का उपयोग करने का विशेष अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। यह प्रावधान राष्ट्रपति की निष्पक्षता की संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। न तो संसद और न ही प्रधानमंत्री सीधे इस अनुच्छेद का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निष्पक्ष कड़ी के रूप में कार्य करें।

- मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई : संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। इसलिए, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उठाया गया कोई भी कदम एक राजनीतिक निर्णय होता है, भले ही यह संवैधानिक पद के माध्यम से किया जाता है।

- राज्यपाल की अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका : राज्यपाल सीधे तौर पर अनुच्छेद 143 का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्यों के कारण अक्सर इस अनुच्छेद का प्रयोग होता है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत किसी विधेयक को स्वीकृति देने में देरी से कई बार कानूनी अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए संदर्भ भेजना पड़ता है।

उदाहरण :

- 2024 राष्ट्रपति संदर्भ : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए समय सीमा से संबंधित मामले में अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ दिया था। यह कदम तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों द्वारा विधेयकों की मंजूरी में हो रही देरी पर बार-बार चिंता व्यक्त करने के बाद उठाया गया था।

- विलंबित स्वीकृति और संघीय तनाव : तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक (2022) को राज्यपाल द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के अपने फैसले में इसका उल्लेख करते हुए राज्यपालों द्वारा संवैधानिक नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया था।

- ऐतिहासिक मामला – केरल शिक्षा विधेयक (1958) : इस मामले में, राज्यपाल ने विधेयक पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 143 के तहत एक संदर्भ भेजा गया। इससे पता चलता है कि राज्यपाल का निर्णय लेने में विलंब अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 143 को कैसे सक्रिय कर सकता है।

- सरकारी स्रोतों में कानूनी आधार : द हिंदू में मार्च 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं द्वारा राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही देरी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने के बाद आया था। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की एक प्रेस विज्ञप्ति में भी यह उल्लेख किया गया था कि कानून और न्याय मंत्रालय ने इन शिकायतों का संज्ञान लिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की सलाह दी। इस कदम को व्यापक रूप से विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में बढ़ते कार्यपालिका-विधायिका गतिरोध को हल करने के प्रयास के रूप में देखा गया था।

राष्ट्रपति संदर्भ प्रणाली : विकास, प्रभाव और संवैधानिक महत्व :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लें। इस प्रक्रिया ने समय-समय पर न केवल संवैधानिक व्यवस्था को दिशा दी है, बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य संतुलन भी स्थापित किया है। निम्नलिखित सारणी राष्ट्रपति द्वारा किए गए प्रमुख संदर्भों के क्रमिक विकास और उनके संवैधानिक प्रभाव को दर्शाती है:

प्रमुख राष्ट्रपति संदर्भ : एक कालानुक्रमिक अवलोकन :

| क्रम | वर्ष | मामला/प्रश्न | मुख्य कानूनी मुद्दा | सर्वोच्च न्यायालय की राय | स्रोत |

| 1 | 1951 | दिल्ली विधि अधिनियम | विधायी अधिकारों का प्रत्यायोजन | अनुच्छेद 245 के भीतर वैध | SC वेबसाइट, हिंदू अभिलेख |

| 2 | 1958 | केरल शिक्षा विधेयक | अल्पसंख्यक अधिकार बनाम राज्य की नीति | आंशिक मान्यता, निर्देशक सिद्धांतों से संतुलन | एआईआर 1959 SC 956 |

| 3 | 1960 | बेरुबारी मामला | क्षेत्रीय हस्तांतरण की वैधता | संविधान संशोधन आवश्यक (अनु. 368) | SC जजमेंट डेटाबेस |

| 4 | 1965 | केशव सिंह मामला | संसद विशेषाधिकार बनाम न्यायिक समीक्षा | न्यायिक नियंत्रण की पुष्टि | इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट |

| 5 | 1974 | राष्ट्रपति चुनाव विवाद | क्या अधूरी विधानसभाएं चुनाव रोक सकती हैं? | चुनाव संभव, लेकिन कानूनी जांच के अधीन | पीआईबी समीक्षा |

| 6 | 1978 | विशेष न्यायालय विधेयक | विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अदालतें | वैध, पर अस्पष्टता नहीं चलेगी | द हिंदू संपादकीय |

| 7 | 1998 | तृतीय न्यायाधीश मामला | कॉलेजियम प्रणाली की स्पष्टता | मानदंड स्थिर; वस्तुतः बाध्यकारी | पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस |

| 8 | 2004 | 9वीं अनुसूची | मूल ढांचे की सीमा में विधेयकों की वैधता | समीक्षा संभव यदि मूल संरचना से टकराव हो | SC फैसला, द हिंदू |

| 9 | 2012 | 2G निरस्तीकरण | कार्यपालिका बनाम न्यायिक हस्तक्षेप | नीति में न्यायिक दखल की सीमाएं स्पष्ट | एक्सप्रेस अभिलेखागार |

| 10 | 2015 | समान नागरिक संहिता | विधायी क्षेत्र की सीमा | सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने से इनकार किया | द हिंदू |

| 11 | 2017 | जल्लीकट्टू अध्यादेश | सांस्कृतिक परंपरा बनाम पशु कल्याण | कोई राय नहीं, मामला लौटा | पीआईबी |

| 12 | 2019 | कश्मीर पुनर्गठन | जम्मू-कश्मीर पुनर्संरचना की वैधता | मामला विचाराधीन, राय लंबित | गृह मंत्रालय दस्तावेज |

| 13 | 2020 | कृषि कानून | संघ बनाम राज्य की भूमिका | स्पष्ट राय से परहेज, विरोध को वैध ठहराया | पीआईबी |

| 14 | 2022 | चुनावी बांड | पारदर्शिता बनाम गोपनीयता | लंबित | द हिंदू लीगल डेस्क |

| 15 | 2023 | राज्यपालों की देरी | अनुच्छेद 200/201 के दायित्व | अनुच्छेद 143 के तहत स्पष्टता जरूरी | पीआईबी |

| 16 | 2024 | विधेयक स्वीकृति समयसीमा | राष्ट्रपति/राज्यपाल की स्वीकृति में देरी | सुप्रीम कोर्ट की राय मई 2025 तक लंबित | द हिंदू, पीआईबी |

संघवाद और सरकारों के बीच तनाव का हालिया संदर्भ :

- संघीय तनाव का प्रतीक : मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल की विधेयक-स्वीकृति में देरी पर स्पष्टीकरण मांगा गया। यह कदम तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 14 विधेयकों की स्वीकृति में राज्यपाल की अनावश्यक देरी पर कोर्ट की आलोचना के बाद उठाया गया। इसे केंद्र बनाम राज्य अधिकारों के संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है।

- राजनीतिक प्रतिक्रिया और आरोप : अनुच्छेद 143 के इस प्रयोग ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रपति का इस्तेमाल करके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटना चाहती है और राज्यपाल द्वारा राज्य के कानूनों को मंजूरी देने में की जा रही देरी को सही ठहराना चाहती है। उन्होंने गैर-भाजपा शासित राज्यों से संविधान और राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

- शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायपालिका का मत : भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने संविधान के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की समान स्थिति पर जोर दिया और कहा कि केवल संविधान ही सर्वोच्च है। उनका यह बयान सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- समय सीमा पर संवैधानिक बहस : राष्ट्रपति के इस संदर्भ ने इस बात पर कानूनी चर्चा छेड़ दी है कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधेयकों को मंजूरी देने की कोई समय-सीमा तय कर सकती है। कुछ कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी समय-सीमाएँ कार्यकुशलता बढ़ाएंगी और अनावश्यक देरी को रोकेंगी, जबकि अन्य का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है, जिससे विवेकाधिकार की गुंजाइश बनी रहती है।

- अनुच्छेद 143 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : स्वतंत्रता के बाद से, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने के लिए अनुच्छेद 143 का लगभग 14 बार उपयोग किया गया है। इन संदर्भों ने संवैधानिक सिद्धांतों को आकार देने और विभिन्न सरकारी अंगों के बीच विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- सलाहकारी राय की प्रकृति : यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल सलाह होती है और यह कानूनी रूप से राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। हालांकि, इस सलाह का बहुत अधिक महत्व होता है और आमतौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका सम्मान करती हैं। सैद्धांतिक रूप से, राष्ट्रपति या संसद न्यायालय की इस सलाह को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से संवैधानिक संकट और राजनीतिक विवाद उत्पन्न होने का खतरा रहता है।

- संघवाद के लिए निहितार्थ : हालिया घटनाएं दर्शाती हैं कि अनुच्छेद 143 का प्रयोग संघीय व्यवस्था में तनावों के समाधान हेतु एक वैधानिक सेतु बन सकता है। राज्यपालों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों तथा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों के संदर्भ में अनुच्छेद 143 का हालिया उपयोग भारत के संघीय ढांचे में मौजूद तनाव को उजागर करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय का परिणाम भारत की संघीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

भारत में अनुच्छेद 143 की सीमाएं और मुख्य चुनौतियाँ :

- सलाह की गैर-बाध्यकारी प्रकृति : अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह पूर्णतः परामर्शात्मक होती है, इसका पालन करना राष्ट्रपति या सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होता। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यपाल की विधेयक-स्वीकृति में देरी के संदर्भ में मांगी गई राय भी इसी श्रेणी में आती है, जिसका उद्देश्य मार्गदर्शन देना था, न कि उसे कानूनी आदेश बनाना। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी राय नैतिक प्रभाव तो रखती है, पर उसे लागू कराने का कोई संवैधानिक तंत्र नहीं है।

- राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बनने का खतरा : देश में जब-जब अनुच्छेद 143 का उपयोग राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर हुआ है, तब-तब इसके राजनीतिक हथियार बनने की आशंका उठी है। 2025 में दिया गया संदर्भ कई विश्लेषकों द्वारा केंद्र सरकार के न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने और राज्यपालों के विवादास्पद निर्णयों को वैध ठहराने के प्रयास के रूप में देखा गया है।

- न्यायालय की विवेकाधीन सीमा : सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी राष्ट्रपति संदर्भ को अस्वीकार कर सकता है, खासकर तब जब प्रश्न अस्पष्ट, अत्यधिक राजनीतिक, या विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाला हो। विशेष न्यायालय विधेयक (1978) मामले में न्यायालय ने इसी आधार पर संयम बरतने का उदाहरण प्रस्तुत किया था।

- सलाहकारी राय के व्यावहारिक अनुपालन की समस्या : यदि सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार राय देता भी है, तो उसे लागू करवाने के लिए कोई विशेष तंत्र मौजूद नहीं है। यह सीमा 2025 के संदर्भ के बाद स्पष्ट हुई, जहाँ राज्यपाल की सहमति के लिए समय-सीमा निर्धारित करने पर न्यायालय की राय के बावजूद तत्काल कोई विधायी या कार्यकारी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सलाहकार राय के सीमित व्यावहारिक प्रभाव पर प्रकाश पड़ता है।

- न्यायिक संस्थान की विश्वसनीयता पर असर : यदि कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट से राय लेकर उसे अमल में नहीं लाती, तो इससे न्यायालय की संवैधानिक प्रतिष्ठा और मार्गदर्शक भूमिका पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। बार-बार और रणनीतिक उद्देश्यों के तहत अनुच्छेद 143 का प्रयोग न्यायपालिका की शक्ति को क्षीण कर सकता है।

- अस्पष्ट संवैधानिक दिशा-निर्देश : संविधान में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी चाहिए, जिससे अस्पष्टता की स्थिति बनी रहती है। इस स्पष्टता की कमी के कारण अनुच्छेद 143 का असंगत उपयोग हो सकता है, जहाँ निर्णय संवैधानिक आवश्यकता के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं।

- तत्काल मुद्दों के समाधान की सीमित क्षमता : अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी राय मांगने और प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, जिससे यह तत्काल संवैधानिक संकटों को संबोधित करने के लिए कम प्रभावी हो जाता है। ऐसी स्थितियों में जहाँ त्वरित समाधान की आवश्यकता होती है, इस प्रक्रिया में होने वाली देरी सलाहकार राय को कम प्रासंगिक या अप्रचलित बना सकती है।

न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का पृथक्करण के बीच संतुलन :

- राष्ट्रपति की स्वीकृति पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश : अप्रैल 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अपनी सहमति न देने के लिए स्पष्ट और वैध कारण बताने होंगे, खासकर अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से सलाह लेने के बाद। यह निर्णय जवाबदेही पर जोर देता है और इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी भी न्यायिक जांच के दायरे से बाहर नहीं हैं।

- कार्यकारी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा : न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे कार्यकारी अधिकारी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हैं। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि राज्य विधेयकों पर सहमति जैसे कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है, जिससे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे।

- स्वीकृति के लिए समय-सीमा का निर्धारण : राज्यपालों द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने में होने वाली देरी के मुद्दे को संबोधित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की। इस कदम का उद्देश्य स्वीकृति को अनिश्चित काल तक रोके रखने की प्रथा को समाप्त करना है, ताकि विधायी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

- अनुच्छेद 143 के उपयोग को प्रोत्साहन : न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक होने के आधार पर अपने पास रखता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय की राय लेनी चाहिए। यह सिफारिश संवैधानिक अस्पष्टताओं को दूर करने में न्यायपालिका को सक्रिय रूप से शामिल करने का प्रयास करती है।

- तुलनात्मक संवैधानिक प्रथाएं : अन्य लोकतांत्रिक देशों के उदाहरण देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि किरिबाती गणराज्य में, राष्ट्राध्यक्ष को संभावित रूप से असंवैधानिक विधेयकों को न्यायपालिका के पास भेजना आवश्यक है। इस प्रकार की तुलनाएँ विधायी प्रक्रियाओं में न्यायिक निगरानी के वैश्विक महत्व को दर्शाती हैं।

- न्यायिक सक्रियता पर प्रतिक्रियाएँ : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की सक्रियता पर चिंता जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करना कार्यपालिका की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। यह टिप्पणी भारत की तीनों संवैधानिक अंगों के बीच सीमाओं और संतुलन की बहस को दर्शाती है।

- संघीय संरचना पर प्रभाव : अनुच्छेद 143 के माध्यम से प्राप्त रायें न केवल संवैधानिक व्याख्या को स्पष्ट करती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि राज्य सरकारों के अधिकारों का सम्मान हो। इससे भारत की संघीय संरचना मजबूत होती है और राज्यपालों की स्वीकृति में विलंब जैसी समस्याओं का समाधान निकलता है।

निष्कर्ष :

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान की एक विशिष्ट व्यवस्था है, जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संविधानसम्मत संवाद का सेतु बनाता है। भले ही इसकी प्रकृति गैर-बाध्यकारी हो, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसी रायों ने भारतीय संवैधानिक ढांचे को दिशा देने, विवादित विधिक प्रश्नों को सुलझाने, और संस्थानों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- वर्तमान समय में, जब केंद्र और राज्यों के बीच संघीय तनाव बढ़ते जा रहे हैं, अनुच्छेद 143 के माध्यम से ली गई न्यायिक सलाह संवैधानिक स्पष्टता और संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का सशक्त साधन बन सकती है। यह केवल विधिक जटिलताओं का समाधान प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय को भी सुदृढ़ करती है।

- हाल के संदर्भों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनुच्छेद 143 न केवल संवैधानिक व्याख्या का मंच है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला उपकरण भी है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे किस स्तर की संवैधानिक प्रतिबद्धता, संस्थागत गरिमा और राजनीतिक निरपेक्षता के साथ अपनाया और लागू किया जाता है।

- अतः अनुच्छेद 143 न केवल एक परामर्श प्रक्रिया है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संवाद, संतुलन और समाधान की संस्कृति को पुष्ट करने वाला संवैधानिक आधार स्तंभ भी है। हालिया संदर्भ इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि अनुच्छेद 143 संविधान के भीतर न्यायिक सलाह और संघीय सहमति का एक संवैधानिक मंच है।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 19th May 2025

प्रारंभिक परीक्षा के लिया अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 को लागू करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

2. ऐसे संदर्भों में सर्वोच्च न्यायालय की राय भारत सरकार पर बाध्यकारी है।

3. अनुच्छेद 143 के किसी भी संदर्भ की सुनवाई करने वाली पीठ में कम से कम पांच न्यायाधीश होने चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर – C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि हाल ही में राष्ट्रपति को संदर्भित मामलों, विशेषकर राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति में देरी की स्थिति में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 की संवैधानिक और कार्यात्मक प्रासंगिकता क्या है, और यह तंत्र भारत के संघीय ढांचे की रक्षा किस प्रकार करता है? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments