16 May सैन्य स्वास्थ्य सेवा का आधुनिकीकरण : सैन्य चिकित्सा में फेम्टो – लेसिक नवाचार

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ‘ विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक नवाचार और खोज, सैन्य स्वास्थ्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण, भारत में स्वास्थ्य सेवा में उभरती उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS), फेम्टोसेकेंड लेजर-असिस्टेड, आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), मायोपिया (निकट दृष्टि दोष), हाइपरोपिया (दूर दृष्टि दोष), व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता ’ खण्ड से संबंधित है। )

खबरों में क्यों?

- हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) की महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन तथा चिकित्सा सेवा (सेना) की महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल साधना एस. नायर ने दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) में अत्याधुनिक फेम्टो-लेसिक सुइट का उद्घाटन किया। यह नवीन सुविधा सैन्य स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है।

- यह लेजर तकनीक चश्मे की आवश्यकता को समाप्त करने के साथ-साथ सूक्ष्म अपवर्तक दोषों और कॉर्निया से जुड़ी जटिलताओं के सटीक उपचार की क्षमता रखती है। यह पहल न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के प्रति रक्षा बलों की सजगता को दर्शाती है, बल्कि सैनिकों की दृष्टि – संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

- आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर), जो AFMS की प्रमुख स्वास्थ्य संस्था है, में इस सुविधा की स्थापना से रक्षा कर्मियों को विश्वस्तरीय नेत्र चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी।

फेम्टो-लेसिक : दृष्टि सुधार की अत्याधुनिक तकनीक क्या है ?

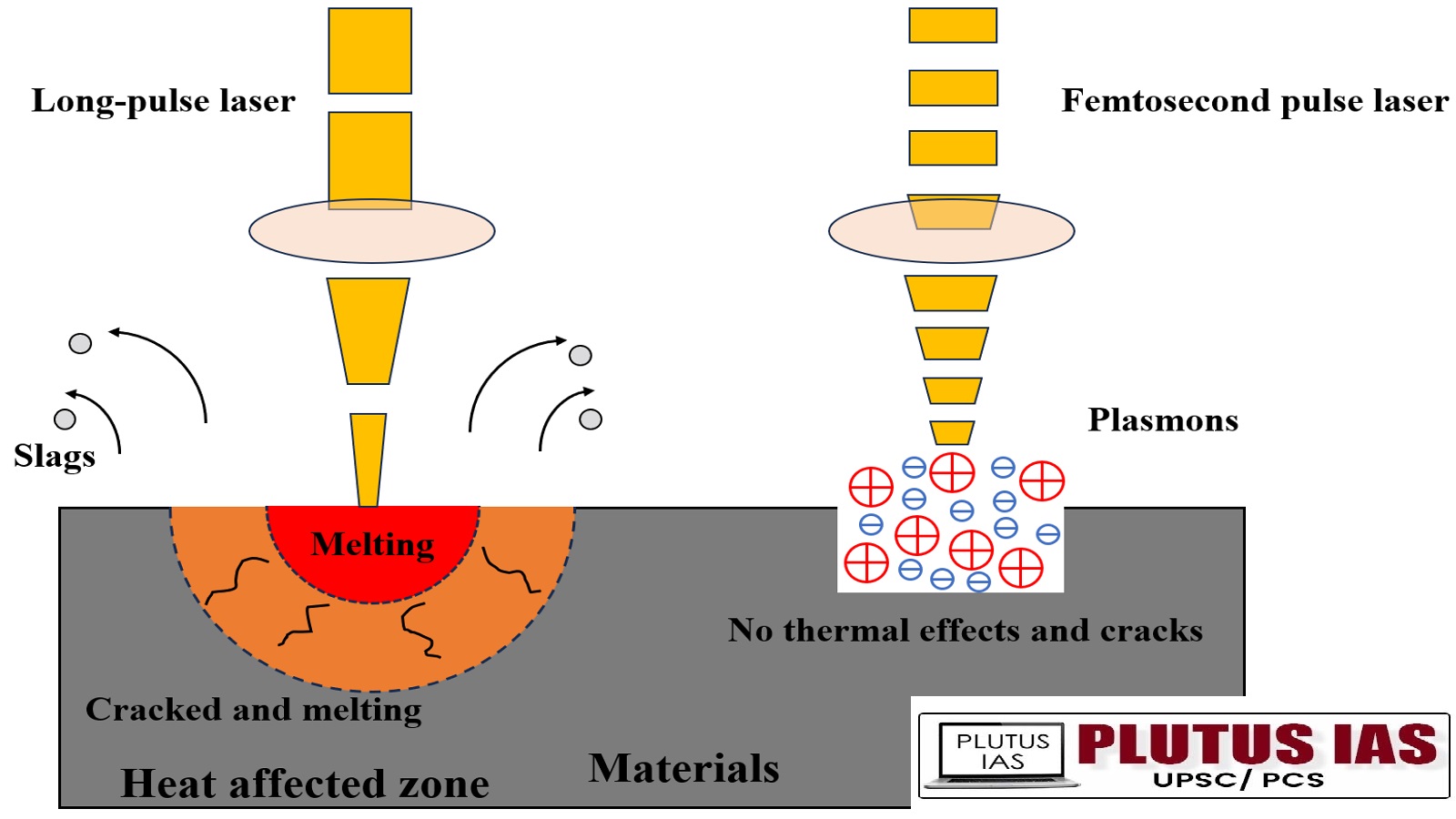

- फेम्टो-लेसिक, जिसे फेम्टो सेकेंड लेजर-असिस्टेड इन सीटू केराटोमाइलेसिस के नाम से भी जाना जाता है, नेत्र चिकित्सा में प्रयुक्त एक उन्नत लेजर प्रक्रिया है। यह तकनीक निकटदृष्टिता (मायोपिया), दूरदृष्टिता (हाइपरोपिया) और दृष्टिवैषम्य (एस्टिग्मेटिज्म) जैसी अपवर्तक त्रुटियों के प्रभावी और सुरक्षित इलाज के लिए विकसित की गई है।

- इस पद्धति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक ब्लेड की जगह फेमटोसेकंड लेजर का उपयोग किया जाता है, जिससे कॉर्निया की सतह पर एक सूक्ष्म फ्लैप अत्यधिक सटीकता के साथ तैयार किया जाता है।

- यह ब्लेड-रहित प्रक्रिया न केवल अधिक सुरक्षित मानी जाती है, बल्कि इससे रोगियों को अपेक्षाकृत तेज़ और आरामदायक पुनःस्थापना (रिकवरी) का अनुभव भी होता है।

- यह विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कॉर्निया की मोटाई कम होती है या जिनकी दृष्टि दोष अपेक्षाकृत जटिल होते हैं।

- हाल ही में दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) में एक आधुनिक फेम्टो-लेसिक सुइट की स्थापना की गई है।

- यह पहल न केवल सैन्य चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सशस्त्र बलों के जवानों को बेहतरीन दृष्टि सुविधा उपलब्ध हो, जिससे उसका ऑपरेशनल क्षमता और जीवन स्तर दोनों में सुधार हो सके।

फेम्टो-लेसिक तकनीक : संचालन प्रक्रिया, विशेष गुण और इसका प्रमुख उपयोग :

कार्यप्रणाली ( यह कैसे काम करता है?) :

- फेम्टो-लेसिक तकनीक एक उन्नत नेत्र शल्य प्रक्रिया है जिसमें अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म फेम्टोसेकेंड लेजर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत:

- कॉर्निया की सतह पर एक अत्यंत पतली और सटीक फ्लैप ब्लेड के बिना तैयार की जाती है।

- इसके बाद एक्जाइमर लेजर की सहायता से कॉर्निया को इस तरह पुनः आकार दिया जाता है कि अपवर्तक त्रुटियां (जैसे निकटदृष्टिता, दूरदृष्टिता, दृष्टिवैषम्य) ठीक हो जाएँ।

- उपचार के बाद फ्लैप को बिना किसी सिलाई के पुनः यथास्थान रख दिया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाता है।

प्रमुख विशेषताएं :

- ब्लेड-रहित सटीकता : प्रक्रिया पूरी तरह लेजर-आधारित होने के कारण अत्यधिक परिशुद्ध और सुरक्षित होती है।

- न्यूनतम इनवेसिव : ऊतक क्षति बहुत कम होती है, जिससे संक्रमण और अन्य जटिलताओं की संभावना घटती है।

- तेज गति से रिकवरी या सुधार होना : रोगी आमतौर पर कुछ ही घंटों में सुधार महसूस करता है और कुछ दिनों में सामान्य गतिविधियों में लौट सकता है।

- अनुकूलित उपचार प्रक्रिया : कॉर्निया की व्यक्तिगत संरचना के अनुसार विशिष्ट दृष्टि समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं।

- उन्नत सुरक्षा प्रोफ़ाइल : पारंपरिक लेसिक तकनीक की तुलना में जटिलताओं का जोखिम कम होता है।

अनुप्रयोग ( यह किन मामलों में उपयोगी होता है ?) :

- मायोपिया (निकट दृष्टि दोष)

- हाइपरोपिया (दूर दृष्टि दोष)

- दृष्टिवैषम्य (एस्टिग्मेटिज्म)

- जटिल या पतले कॉर्निया वाले रोगी

- पारंपरिक लेसिक तकनीक के लिए अनुपयुक्त रोगी

- कॉर्नियल विकारों का प्रबंधन

- सेना व अन्य उच्च प्रदर्शन क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने हेतु

फेम्टो-लेसिक तकनीक के तकनीकी एवं नैदानिक लाभ :

- अत्यधिक सटीकता के साथ ब्लेड रहित प्रक्रिया : पारंपरिक ब्लेड की बजाय फेम्टो सेकेंड लेजर के प्रयोग से कॉर्नियल फ्लैप का निर्माण किया जाता है, जिससे शल्य क्रिया में उच्च स्तर की परिशुद्धता प्राप्त होती है और जटिलताओं की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

- व्यक्तिगत दृष्टि समाधान : यह तकनीक प्रत्येक रोगी की कॉर्नियल संरचना और दृष्टि आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित उपचार की सुविधा देती है, जिससे परिणाम अधिक प्रभावी और रोगी संतुष्टि अधिक होती है।

- शीघ्र और सहज पुनर्प्राप्ति होना : ऊतक को न्यूनतम रूप से प्रभावित करने वाली इस प्रक्रिया से ऑपरेशन के बाद रोगी कम समय में सामान्य गतिविधियों में लौट सकता है। दर्द, सूजन या असुविधा भी कम होती है।

- उन्नत सुरक्षा मानक : फ्लैप से जुड़ी जटिलताओं, संक्रमण और ऑपरेशन के बाद की अन्य समस्याओं की आशंका पारंपरिक लेसिक तकनीक की तुलना में कम होती है, जिससे यह तकनीक अधिक सुरक्षित मानी जाती है।

- पतले कॉर्निया वाले रोगियों के लिए भी उपयोगी होना : यह उन रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनकी कॉर्निया की मोटाई LASIK के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती थी। अब उन्हें भी दृष्टि सुधार का अवसर मिलता है।

- कम दर्दनाक होना और अधिक आरामदायक अनुभव प्राप्त करना : लेजर आधारित यह प्रक्रिया ब्लेड के बिना पूरी होती है, जिससे न केवल सर्जरी सरल बनती है बल्कि रोगी के लिए कम दर्दनाक और मानसिक रूप से भी सहज होती है।

- स्थिर और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करना : इस तकनीक से प्राप्त दृष्टि सुधार लंबे समय तक स्थिर रहता है, और बार-बार इस प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। यह जीवन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने में सहायक है।

- रक्षा कर्मियों के लिए रणनीतिक लाभ : मिलिट्री ऑपरेशनों में चश्मे या लेंस पर निर्भरता को समाप्त कर यह तकनीक सैनिकों की दृश्य तत्परता और क्षेत्र प्रदर्शन / फील्ड परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है।

फेम्टो-लेसिक पहल का रणनीतिक महत्व :

- सैन्य परिचालन में दृष्टि संवर्धन होना : यह तकनीक सैनिकों को बेहतर दृष्टि प्रदान कर युद्ध क्षेत्र में उनकी निर्भरता को घटाती है और निर्णय क्षमता को सशक्त बनाती है।

- सैन्य – चिकित्सा में नवाचार की मिसाल होना : फेम्टो-लेसिक का समावेश AFMS में चिकित्सा क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों के समुचित उपयोग को दर्शाता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाता है।

- उच्च जोखिम स्थितियों में सुरक्षा की गारंटी : यह तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि सैनिक दृश्य रूप से किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम रहें, जिससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और मिशन की सफलता सुनिश्चित होती है।

- जटिल मामलों में उपचार की नई राह : कॉर्निया की जटिलताओं या पतली संरचना वाले कर्मियों के लिए यह तकनीक एक व्यवहार्य और प्रभावशाली विकल्प प्रदान करती है।

- समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार : बेहतर दृष्टि से न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास में भी सुधार होता है, जिससे सैनिकों की कुल उत्पादकता बढ़ती है।

- सैन्य स्वास्थ्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण : यह पहल रक्षा चिकित्सा प्रणाली में रोगी-केंद्रित और तकनीक-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- नेत्र चिकित्सा में नेतृत्व की भूमिका : आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) को इस नवाचार के माध्यम से उन्नत नेत्र देखभाल के एक मानक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।

- भविष्य के लिए मार्गदर्शक मॉडल के रूप में पहल : यह पहल अन्य सैन्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में फेम्टो-लेसिक जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

भारत में उन्नत और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने की राह में मुख्य चुनौतियाँ :

- भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता और सुलभता की सीमा होना : उन्नत तकनीकों को अपनाने में भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, जो विशेषकर सरकारी या ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक बड़ी रुकावट बनती है। इसके परिणामस्वरूप इन तकनीकों की उपलब्धता सीमित रह जाती है।

- बुनियादी अधोसंरचना की अपर्याप्तता का होना : अत्याधुनिक तकनीकों के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ — जैसे कि निरंतर विद्युत आपूर्ति, उच्च गति इंटरनेट और तकनीक-अनुकूल भवन इत्यादि कई क्षेत्रों में अब भी पर्याप्त नहीं हैं।

- कुशल एवं दक्ष मानव संसाधनों की कमी होना : उन्नत चिकित्सा उपकरणों के संचालन और अनुरक्षण हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी, तकनीशियन और इंजीनियरों की भारी कमी है।

- जटिल नियामक प्रक्रियाएँ एवं नवाचार की धीमी रफ्तार होना : विनियामक स्वीकृति की धीमी गति और अनिश्चितता नई तकनीकों के प्रवेश और उपयोग को बाधित करती है, जिससे नवाचार की रफ्तार धीमी पड़ती है।

- स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असमानता और डिजिटल विभाजन का होना : अत्याधुनिक सुविधाएँ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। ग्रामीण व दूरदराज की जनसंख्या अब भी बुनियादी सेवाओं तक ही सीमित है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता बनी रहती है।

- नई तकनीकों के प्रति अनिच्छा और मानसिकता में परिवर्तन की बाधा का होना : भारत में नई तकनीकों के प्रति अनिच्छा, परंपरागत तरीकों से चिपके रहना और जागरूकता की कमी, अनेक हितधारकों में तकनीकी बदलाव को अपनाने में हिचक उत्पन्न करती है।

- व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता की चिंता होना और साइबर हमलों की आशंका और जोखिमों का होना : डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता और साइबर हमलों की आशंका भी बढ़ जाती है, जिससे तकनीकी अपनाने में विश्वास की कमी आती है।

- प्रौद्योगिकीय उपकरणों का उचित रखरखाव और दीर्घकालिक टिकाऊपन की चुनौती का होना : भारत में प्रौद्योगिकीय उपकरणों का उचित रखरखाव, तकनीकी सहायता और समय-समय पर अपग्रेडिंग के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी भी तकनीक को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने में बाधा बनती है।

समाधान की राह :

- वित्तीय समर्थन और निवेश को प्रोत्साहन देने की जरूरत : सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर ऐसे मॉडल विकसित करने चाहिए जो प्रौद्योगिकी को किफायती बनाएं और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

- बुनियादी ढांचे को सशक्त कर अधोसंरचना में ठोस सुधार करना : गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे को सशक्त कर तकनीकी विस्तार की राह आसान की जा सकती है।

- कुशल कार्यबल के क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता : तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और अस्पताल-आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल जनशक्ति तैयार करना आवश्यक है।

- नियामक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, त्वरित और उद्योग-अनुकूल बनाने की जरूरत : तकनीकी नवाचार को गति देने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, त्वरित और उद्योग-अनुकूल बनाना होगा।

- समावेशी सार्वजनिक-निजी सहयोग की जरूरत : सरकार, निजी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी से अनुसंधान, नवाचार और संसाधन साझा करने में मदद मिल सकती है।

- जन – जागरूकता और तकनीकी लाभों के प्रति बदलाव – प्रबंधन की आवश्यकता : समाज के विभिन्न वर्गों में तकनीकी लाभों के प्रति विश्वास और समझ बढ़ाने के लिए संवाद कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और डिजिटल शिक्षा अभियानों की आवश्यकता है।

- कड़े डेटा सुरक्षा कानूनों के लिए सूचना तंत्रों को सुदृढ़ करने की जरूरत : कड़े डेटा सुरक्षा कानूनों, साइबर सुरक्षा नीतियों और स्वास्थ्य सूचना के एन्क्रिप्शन तंत्र को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

- तकनीकी रखरखाव की दीर्घकालिक योजनाबद्ध ढांचा बनाने की जरूरत : प्रत्येक तकनीक के लिए एक स्थायी रखरखाव, तकनीकी सहायता और भविष्य में आवश्यक उन्नयन हेतु योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए।

निष्कर्ष :

- दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) में फेम्टो-लेसिक सुइट की स्थापना, सैन्य चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है। यह न केवल दृष्टि सुधार में अत्याधुनिक और सटीक समाधान प्रदान करता है, बल्कि सशस्त्र बलों की स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

- फेम्टो-लेसिक तकनीक पारंपरिक दृष्टि सुधार विधियों की तुलना में अधिक सुरक्षित, अधिक अनुकूलित और शीघ्र परिणाम देने वाली प्रक्रिया है। यह विशेष रूप से उन सैनिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, जिनकी नेत्र स्थितियाँ जटिल हैं और जिन्हें ऑपरेशनल मोर्चे पर निर्बाध दृष्टि की आवश्यकता होती है। इससे उनकी न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है।

- भारत जैसे विविध और विशाल देश में ऐसी उन्नत तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने में कई बाधाएँ मौजूद हैं, जिनमें उच्च लागत, अधोसंरचना की कमी, प्रशिक्षित मानव संसाधनों का अभाव और तकनीकी असमानता प्रमुख हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए लक्षित निवेश, बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण आधारित कौशल विकास और स्पष्ट, तेज़ एवं अनुकूल नीति-निर्माण की आवश्यकता है।

- यह पहल केवल सशस्त्र बलों तक सीमित नहीं है; यह देशभर के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के लिए भी एक प्रेरक मॉडल प्रस्तुत करती है। इससे स्वास्थ्य सेवा के आधुनिकीकरण को नई दिशा मिलती है और भविष्य में उन्नत तकनीकों की पहुंच को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त होता है।

- इस प्रकार, फेम्टो-लेसिक तकनीक नेत्र चिकित्सा में न केवल क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, बल्कि यह आधुनिक भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में तकनीकी प्रगति और रोगी-केंद्रित देखभाल के संयोजन की एक उत्कृष्ट मिसाल भी बन रही है।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 16th May 2025

स्त्रोत – द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. फेम्टो-लेसिक तकनीक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. फेम्टो-लेसिक में कॉर्नियल फ्लैप बनाने के लिए यांत्रिक ब्लेड का उपयोग किया जाता है।

2. यह एक ब्लेड रहित लेजर प्रक्रिया है जो पारंपरिक लेसिक तकनीक की तुलना में अधिक परिशुद्धता प्रदान करती है।

3. फेम्टो-लेसिक विशेष रूप से पतले या अनियमित कॉर्निया वाले रोगियों के लिए उपयुक्त है।

उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. तीनों

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि क्या हाल ही में दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) में फेमटो-लेसिक सुइट का उद्घाटन सैन्य चिकित्सा देखभाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, और भारत में इस प्रकार की उन्नत चिकित्सा तकनीकों को अपनाने के क्या लाभ प्राप्त होंगे तथा इस क्षेत्र में कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ मौजूद हैं? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments