09 Nov भारतीय उच्च शिक्षा में समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के अंतर्गत ‘ राजव्यवस्था और भारतीय संविधान, केन्द्रीय मंत्रिमंडल , मौलिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे , मानव संसाधन और शिक्षा से संबंधित मुद्दे , सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ’ खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ पीएम विद्यालक्ष्मी योजना , कौशल विकास , मानव संसाधन के सकारात्मक पहलू , राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ’ खंड से संबंधित है। )

खबरों में क्यों ?

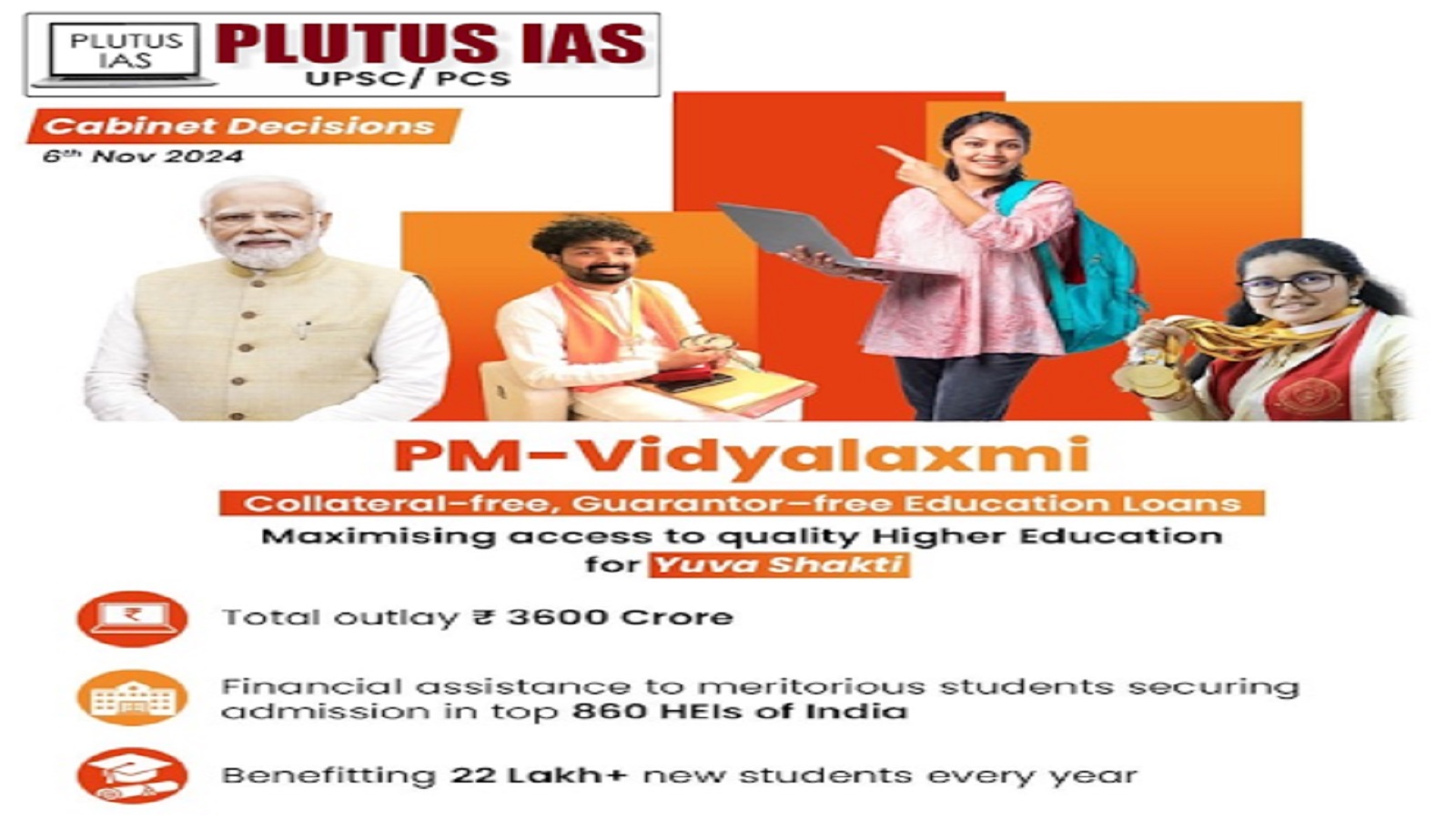

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक बड़ी नई पहल, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं :

- एनईपी 2020 के साथ तालमेल: के अनुसार लॉन्च किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अधिक पहुंच को बढ़ावा देना।

- मिशन मोड तंत्र: में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की सुविधा के लिए एक केंद्रित प्रणाली शीर्ष 860 उच्च शिक्षण संस्थान (क्यूएचईआई), अधिक लाभ हो रहा है सालाना 22 लाख छात्र.

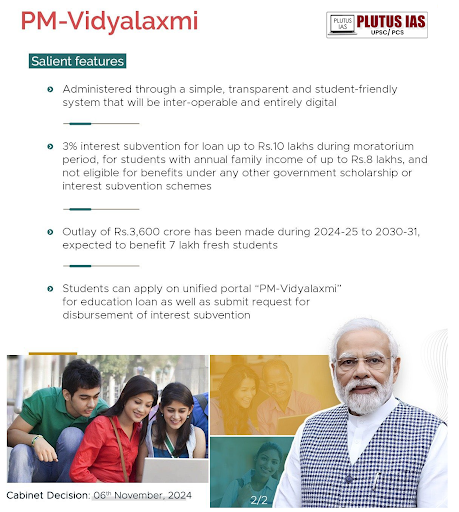

- विशेष ऋण उत्पाद : पात्र छात्रों के लिए संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करता है। सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ।

- क्रेडिट गारंटी : 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी, बैंकों को ऋण उपलब्धता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

- ब्याज सब्सिडी:

- 3% ब्याज सब्सिडी ₹8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए ₹10 लाख तक के ऋण पर।

- का पूरक है पूर्ण ब्याज छूट पीएम-यूएसपी योजना के तहत ₹4.5 लाख तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए।

- उच्च शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि:

- आगे बढ़ने के लिए पिछली पहलों पर आधारित है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को अधिकतम करना भारत के युवाओं के लिए।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का महत्व :

- मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, योग्यता-आधारित शैक्षिक पहुंच को बढ़ावा देता है।

- महिला छात्रों का सशक्तिकरण: महिला छात्रों को लक्षित सहायता प्रदान करता है, उच्च शिक्षा में महिलाओं की उच्च भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और अध्ययन के उन्नत क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।

- रोजगार सृजन: उच्च शिक्षा का समर्थन करके, यह योजना एक कुशल और शिक्षित कार्यबल तैयार करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान करने में सहायता करती है।

- जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना: युवा शिक्षा में निवेश करने से भारत की मानव पूंजी मजबूत होती है, जिससे देश आर्थिक विकास को चलाने के लिए अपनी बड़ी, युवा आबादी का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होता है।

- शिक्षा के माध्यम से गरीबी में कमी: वंचित छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करता है, उन्हें ऐसे कौशल से लैस करता है जो रोजगार क्षमता को बढ़ाता है और उच्च आय की ओर ले जाता है, जो बदले में गरीबी के चक्र को तोड़ सकता है।

भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) के लिए प्रमुख चुनौतियाँ :

- अपर्याप्त फंडिंग: भारत में उच्च शिक्षा पर सरकारी खर्च लगभग है सकल घरेलू उत्पाद का 2.7%, की तुलना में बहुत कम है कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 6%. यह सीमित फंडिंग HEI के भीतर बुनियादी ढांचे, संकाय और अनुसंधान के अवसरों को प्रभावित करती है।

- असमान पहुंच: उच्च शिक्षा के विस्तार के प्रयासों के बावजूद, असमानताएँ बनी हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) उच्च शिक्षा में आसपास खड़ा है 27.1% (एआईएसएचई 2019-20), ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की पहुंच शहरी या विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की तुलना में काफी कम है।

- प्रत्यायन बाधाएँ: से कम HEI का 20% वर्तमान में द्वारा मान्यता प्राप्त हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) इन निकायों में सीमित क्षमता और संसाधन बाधाओं के कारण, कई संस्थान गुणवत्ता आश्वासन ढांचे से बाहर हो गए हैं।

- ख़राब सीखने और सिखाने के परिणाम: अध्ययन यह दर्शाते हैं 50% से अधिक स्नातक छात्र गणित और विज्ञान जैसे विषयों में बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है। यह कौशल अंतर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और अपेक्षित सीखने के परिणामों को पूरा करने के लिए छात्रों की क्षमताओं को प्रभावित करता है।

- अनुसंधान और नवाचार का निम्न स्तर: भारत रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (2023) में 40वां स्थान और केवल योगदान देता है वैश्विक शोध प्रकाशनों का 2.7%. इसके अतिरिक्त, केवल 6,000 पेटेंट 2021 में भारतीय निवासियों को अधिक की तुलना में प्रदान किया गया चीन में 300,000, अनुसंधान निधि और बुनियादी ढांचे में चुनौतियों को दर्शाता है।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव: भारतीय संस्थान अंतरराष्ट्रीय मानक हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। 2023 तक, केवल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 200 में 2 भारतीय विश्वविद्यालय हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में अंतर को उजागर करना।

- अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने में चुनौतियाँ: भारत रैंक उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में 26वां स्थान. जबकि भारत चारों ओर भेजता है प्रतिवर्ष 750,000 छात्र विदेश जाते हैं, यह केवल आकर्षित करता है 50,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र, इसकी वैश्विक शिक्षा अपील को सीमित करना।

- उच्च शिक्षा और कौशल विकास के बीच बेमेल: केवल कौशल प्रशिक्षण का 4% जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है 58% का योगदान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा किया जाता है. MSDE के साथ एकीकरण की कमी का मतलब है कि HEI में कौशल विकास को कम प्राथमिकता दी गई है, जिससे शिक्षा और नौकरी-बाज़ार की ज़रूरतों के बीच एक अंतर पैदा हो गया है।

भारत में एक मजबूत उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आगे की राह :

- विनियमन और प्रत्यायन को सुव्यवस्थित करना:

- अधिक कुशल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ओवरलैपिंग नियमों को समेकित और हटाकर नियामक परिदृश्य को सरल बनाएं।

- संस्थानों में गुणवत्ता आश्वासन में सुधार के लिए विविध शैक्षिक मानकों को स्वीकार करते हुए मान्यता नेटवर्क का विस्तार करें।

- उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना:

- छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करके कमजोर समुदायों के लिए पहुंच बढ़ाएँ।

- उपयोग बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम (एमओओसी) और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों तक पहुँचना, शैक्षिक अवसरों का विस्तार करना।

- उच्च शिक्षा वित्तपोषण को मजबूत करना:

- उद्योग और बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए परिष्कृत अनुसंधान उपकरण खोलकर नई राजस्व धाराएं शुरू करें, जिससे उपयोग में सुधार होगा और आय उत्पन्न होगी।

- संकाय रिक्तियों को भरने के लिए एकमुश्त वित्तीय अनुदान और परिसर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए बुनियादी ढांचा अनुदान प्रदान करें।

- शिक्षण विधियों और मूल्यांकन मानकों में सुधार:

- एक विकसित करें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा और ए सीखने के परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित करना।

- उभरती शैक्षिक और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम समीक्षा और अद्यतन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करें।

- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:

- सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय एचईआई के साथ साझेदारी करके मजबूत अनुसंधान नेटवर्क बनाएं।

- अनुसंधान, प्रतिभा विकास और अनुसंधान बुनियादी ढांचे में उत्कृष्टता का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान निधि निकाय की स्थापना करें।

- कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना:

- व्यावसायिक शिक्षा को कॉलेज प्रणाली में एकीकृत करें, जिससे क्रेडिट को व्यावसायिक और शैक्षणिक दोनों कार्यक्रमों पर लागू किया जा सके, जिससे कौशल विकास को बढ़ावा मिले।

- उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप क्रेडिट-आधारित कौशल पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अपडेट करें।

- अधिक पहुंच और वैयक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:

- पदोन्नति करना एडुटेक रिसर्च शिक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए प्रमुख संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और इनक्यूबेटर सुविधाएं स्थापित करके।

- एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म विकसित करें जो छात्र सहभागिता और परिणामों को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत शिक्षण पथ, अनुकूली मूल्यांकन और वास्तविक समय प्रगति ट्रैकिंग प्रदान करते हैं।

- उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

- ज्ञान साझा करने और संयुक्त अनुसंधान पहल के लिए वैश्विक HEI के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करें।

- भारतीय छात्रों और संकाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन को व्यापक बनाने के लिए सीमा पार वितरण और कार्यक्रम गतिशीलता को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष :

- निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत सरकार उच्च शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों को संबोधित करके, भारत एक अधिक समावेशी, अभिनव और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है जो अपने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करता है और देश के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

Download plutus ias current affairs Hindi med 9th Nov 2024

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

- पीएम विद्यालक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र छात्र / छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

- यह योजना 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. तीनों

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. “ भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है। ” क्या आपको लगता है कि विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश से देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments