17 Mar अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 : सड़क से संसद तक महिला सशक्तिकरण की दशा एवं दिशा

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 के अंतर्गत ‘ सामाजिक न्याय, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित चुनौतियाँ और महिला अधिकारों की वर्तमान स्थिति ’ खण्ड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025, समावेशी विकास, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPfA), भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 ’ खण्ड से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में, 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 मनाया गया, जो वैश्विक स्तर पर महिलाओं की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मानित करने का एक विशेष अवसर था।

- यह दिन लैंगिक समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है और वैश्विक स्तर महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है।

- महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्ष 2025 इसलिए भी एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि यह बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPfA) की 30वीं वर्षगांठ है।

- बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPfA)1995 में चीन के बीजिंग में आयोजित महिलाओं के सशक्तिकरण पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।

- यह वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर केन्द्रित है, जो उनकी कानूनी सुरक्षा, सेवाओं तक पहुंच, युवा भागीदारी और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- भारत भी BPfA का प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस :

परिचय :

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक असमानताओं को उजागर करने से प्रेरित दिन होता है।

- यह मुख्यधारा की राजनीति, समाज और देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम :

- “सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार, समानता, सशक्तिकरण।”

इतिहास :

- इस विचार को जर्मन कार्यकर्ता क्लारा ज़ेटकिन ने प्रस्तावित किया था।

- 1911 में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में पहली बार मनाया गया।

- 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी।

उद्देश्य :

- यह कार्यस्थल पर समानता और प्रजनन अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

- सरकारें और संगठन महिला सशक्तिकरण और भेदभाव को समाप्त करने के लिए नीतियों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन का उपयोग करते हैं।

भारत में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन :

- अनुच्छेद 330 (A): विधेयक में अनुच्छेद 330 (A) को सम्मिलित किया गया है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण पर अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से प्रेरित है।

- अनुच्छेद 332 (A): महिला आरक्षण विधेयक द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

- अनुच्छेद 239 (AA) में संशोधन: विधेयक में यह जोड़ा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया यह कानून अनुच्छेद 239AA (2)(B) दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर भी लागू होगा।

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 की प्रमुख विशेषताएँ :

- महिला आरक्षण विधेयक 2023 का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना है।

- यह अधिनियम आरक्षित सीटों में से महिलाओं के लिए सीटें भी आरक्षित करेगा। आरक्षित सीटों का आवंटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों में भी महिलाओं के लिये भी एक तिहाई सीटें आरक्षित करेगा।

- भारत के विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी।

- आरक्षण की अवधि: यह अधिनियम प्रारंभ होने की तारीख से मात्र 15 वर्षों तक लागू ही रहेगा।

राजनीति में लैंगिक असमानता की पृष्ठभूमि :

- महिलाओं का राजनीतिक में ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहना : महिलाएं, जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा (49.58 प्रतिशत) हैं, ऐतिहासिक रूप से विकसित और विकासशील दोनों देशों में राजनीतिक रूप से हाशिए पर रही हैं।

- 19 वीं सदी में शुरू हुए सामाजिक सुधार : 19 वीं सदी के मध्य से शुरू हुए, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में व्यापक सुधार लाने का न केवल प्रयास किया बल्कि इन आंदोलनों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सफल भी रहे।

- 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर : सन 1945 में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) का चार्टर महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करता है ।

- महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक: 1960 और 70 के दशक के नारीवादी आंदोलनों के उदय के साथ, 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW) को अपनाया, जिसे अक्सर एक अंतर्राष्ट्रीय विधेयक माना जाता है। यह सम्मेलन के अनुच्छेद 7 में महिलाओं के अधिकार एवं महिलाओं के राजनीतिक और सार्वजनिक पद पर आसीन होने के अधिकार को शामिल किया गया है।

- सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) : सन 2000 में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सहस्राब्दी घोषणा को अपनाया और सन 2015 तक इसे प्राप्त करने के लिए आठ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) की रूपरेखा तैयार किया था, जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल किया गया था।

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत लैंगिक समानता हासिल करना महिलाओं को सशक्त बनाना : जनवरी 2016 में17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत को महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर नेतृत्व के लिए भागीदारी और समान अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया था, जिनमें से लक्ष्य 5 का लक्ष्य “लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना” है, जिससे “महिलाओं के लिए पूर्ण और प्रभावी” अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

विश्व राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति :

- औसत से अधिक प्रतिनिधित्व: अमेरिका, यूरोप और उप – सहारा अफ्रीका में महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत से ऊपर या अधिक है।

- औसत से कम प्रतिनिधित्व : एशिया, प्रशांत क्षेत्र और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) में , महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व औसत से भी कम हैं।

- राजनीति में वैश्विक स्तर पर औसत महिला प्रतिनिधित्व: विभिन्न देशों के राष्ट्रीय संसदों में मई 2022 तक, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत 26.2 प्रतिशत था।

- एशियाई देशों में विविध प्रतिनिधित्व: दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति अन्य की तुलना में बदतर है। मई 2022 का आईपीयू डेटा बताता है कि नेपाल की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 34 प्रतिशत, बांग्लादेश में 21 प्रतिशत, पाकिस्तान में 20 प्रतिशत, भूटान में 17 प्रतिशत और श्रीलंका में 5 प्रतिशत था।

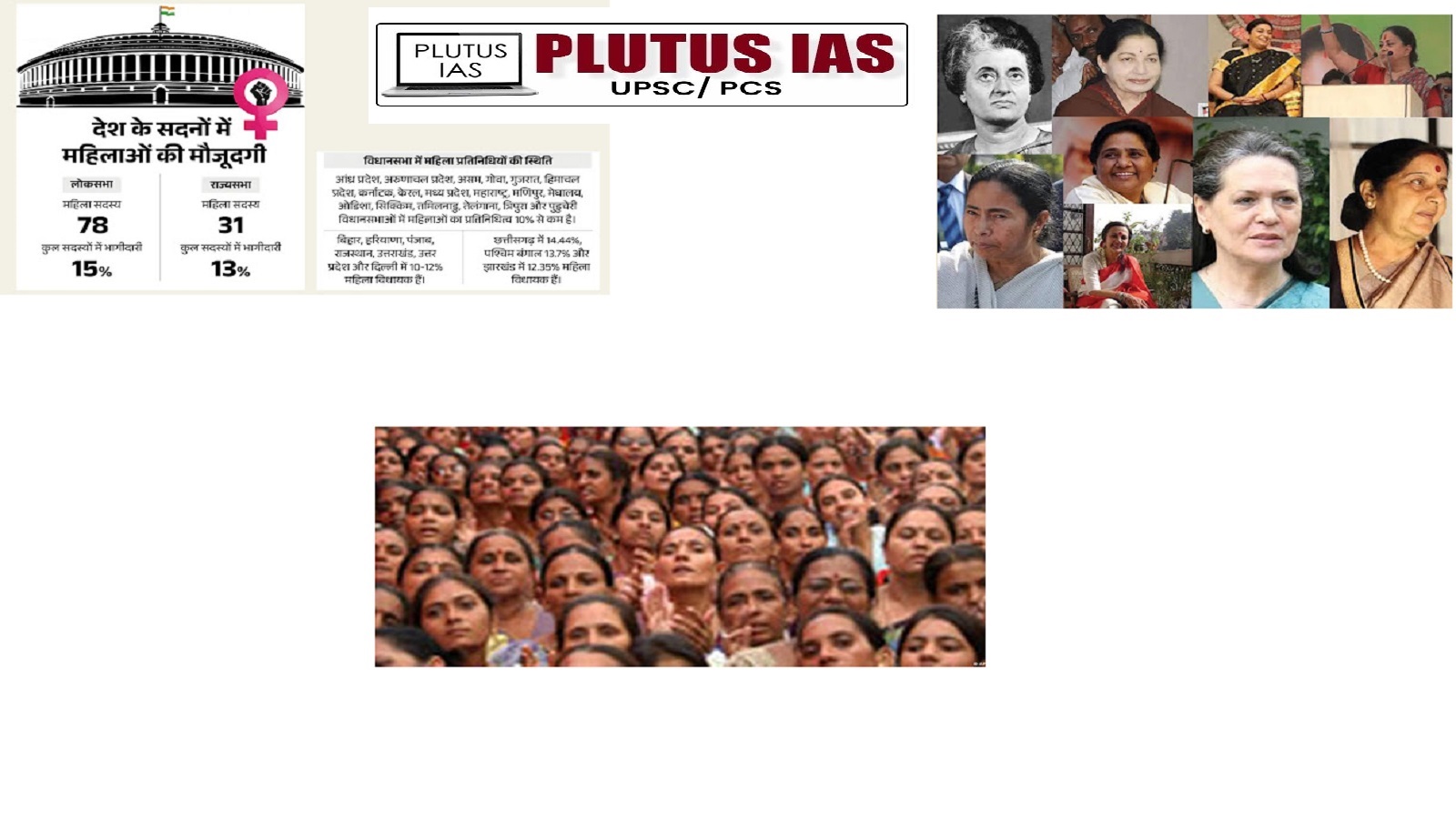

- भारत के लोकसभा (निचले सदन) में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत से भी थोड़ा कम रहा है ।

- 2021 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान की पिछली संसद में महिला प्रतिनिधित्व 27 प्रतिशत था।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सितंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के कुल 193 देशों में से 28 देशों में 30 महिलाएं राज्य और/या सरकार के निर्वाचित प्रमुख के रूप में कार्यरत थीं।

- सक्रिय भागीदारी में विरोधाभास: चुनावों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में तेजी से वृद्धि और संसद में महिला प्रतिनिधित्व की धीमी वृद्धि के बीच विरोधाभास है।

राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी में भारत की महिलाओं की विकास यात्रा :

- भारत में स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की स्थिति : भारतीय समाज की वास्तविक संरचना पितृसत्तात्मक प्रकृति पर आधारित है। अतः भारत में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं और पुरुषवादी सोच या मानसिकता के कारण महिलाओं के हाशिए पर रहने, उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करने के साथ – ही – साथ उनके साथ शोषण करने का इतिहास जुड़ा रहा है।

- महिलाओं का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी: बंगाल में स्वदेशी से शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन (1905-08) में महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी भी देखी गई, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होकर न केवल अनेक राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में संसाधन जुटाए और साथ – ही – साथ उनमें नेतृत्व की स्थिति भी संभाली थी ।

- स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी : स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को (जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं ) सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान स्थिति की गारंटी प्रदान की।

- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटीकृत समानता: भारतीय संविधान का भाग III पुरुषों और महिलाओं अर्थात सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में समानता की गारंटी प्रदान करता है।

- भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत : भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, काम की मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत प्रदान करके आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है और 25 वर्ष से अधिक का है, संसद के निचले सदन (लोकसभा) या राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव लड़ सकता है; उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

- राजनीतिक समानता : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता और अपना मत (वोट) देने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।

- पंचायती और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण : सन 1992 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या में से एक-तिहाई आरक्षण देने और महिलाओं के लिए एक – तिहाई सीट आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष भागीदारी का आकलन करने के प्रमुख घटक :

भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष भागीदारी का आकलन करने के मुख्य मानदंड या प्रमुख घटक निम्नलिखित है –

- मतदाता के रूप में महिलाएँ: वर्ष 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने लगभग पुरुषों के बराबर ही मतदान किया था, जिसे भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा और भारत की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा गया था। इसको भारत की राजनीति में महिलाओं के “आत्म-सशक्तीकरण की मूक क्रांति” भी कहा गया। विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद से महिलाओं की लोकतंत्र और भारत की मुख्य धारा की राजनीति में बढ़ी हुई भागीदारी, कई कारकों के कारण जिम्मेदार है।

- उम्मीदवार के रूप में महिलाएँ: भारत में बदलते समय के साथ संसदीय चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में उनका अनुपात अभी भी बहुत कम ही है। वर्ष 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कुल 8,049 उम्मीदवारों में से मात्र 9 प्रतिशत से भी कम महिला उम्मीदवारों ने ही लोकसभा चुनाव लड़ी थीं।

- भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में हाल के वर्षों के चुनावों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला प्रतिनिधियों का अनुपात उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत ही कम रहा है।

- लोकसभा में अब तक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात 2019 के चुनावों में उच्चतम था, और यह कुल सांसदों के अनुपात में 15 प्रतिशत से भी कम था।

- महिला उम्मीदवारों और सांसदों की संख्या अलग-अलग राज्यों और अलग – अलग पार्टियों में काफी भिन्न-भिन्न होता है।

- वर्तमान लोकसभा (17 वीं ) में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है। प्रतिशत के संदर्भ में, गोवा और मणिपुर ने सबसे अधिक अनुपात में महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था।

संसद और राज्य विधानमंडलों में महिला प्रतिनिधित्व के कम रहने का प्रमुख कारण:

- पारिवारिक – राजनीतिक संबंधों या संस्थानों की दुर्गमता : भारत के अधिकांश राजनीतिक दल, सैद्धांतिक रूप से भले ही अपने पार्टी के संविधान में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने का वादा तो करते हैं, किन्तु व्यवहार में भारत की राजनीतिक पार्टियाँ महिला उम्मीदवारों को बहुत कम टिकट देते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जिन्हें पार्टी का टिकट मिलता है, उनके परिवार का पारिवारिक – राजनीतिक संबंध हैं, या वे ‘वंशवादी’ राजनेता हैं। मुख्यधारा की राजनीति में पहुंच के सामान्य मार्ग सीमित होने के कारण, ऐसे राजनीतिक संबंध अक्सर महिलाओं के लिए प्रवेश बिंदु होते हैं।

- भारत में चुनाव में महिलाओं के चुनाव जीतने की संभावना कम होने की धारणा : भारत के राजनीतिक गलियारों में वर्तमान समय में भी यह व्यापक रूप से माना जाता है कि पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों का में चुनाव जीतने की संभावना बहुत ही कम होती है। परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दल महिलाओं को चुनावों में कम टिकट प्रदान करते हैं।

- चुनौतीपूर्ण संरचनात्मक स्थितियाँ : भारत में चुनाव अभियान अत्यधिक मांग और समय लेने वाला है। पारिवारिक प्रतिबद्धताओं और बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के साथ महिला राजनेताओं को अक्सर पूरी तरह से भाग लेने में कठिनाई होती है।

- महिलाओं के लिए अति असुरक्षित माहौल : महिला राजनेताओं को लगातार अपमान, अनुचित टिप्पणियों, दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार की धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे भागीदारी और चुनाव लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- चुनाव – प्रणाली का महंगा एवं खर्चीला होना : भारत में चुनाव – प्रणाली अत्यंत महंगा और खर्चीला होता है। फलतः भारत में चुनाव में वित्त पोषण भी एक प्रमुख बाधा है क्योंकि कई महिलाएँ आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं। संसदीय चुनाव लड़ना बेहद महंगा हो सकता है, और एक मजबूत प्रतियोगिता लड़ने में सक्षम होने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। अपनी पार्टियों से पर्याप्त समर्थन के अभाव में, महिला उम्मीदवारों को अपने अभियान के वित्तपोषण की व्यवस्था स्वयं करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह एक बड़ी चुनौती है जो उनकी भागीदारी को रोकती है।

- आंतरिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था : भारतीय समाजों ‘आंतरिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था ‘ के रूप में जाना जाता है, जहां कई महिलाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बजाय परिवार और घर को प्राथमिकता देना अपना कर्तव्य मानती हैं।

कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का महत्त्व :

- महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : विधायी प्रतिनिधित्व राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए मौलिक है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम बनाता है। विधायिकाएँ शासन के विभिन्न पहलुओं पर बहस और चर्चाएँ बढ़ाने और सरकार से जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- लैंगिक समानता के लिए : भारत की संसद में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में संसदीय राजनीति में लैंगिक समानता की सीमा का एक प्रमुख संकेतक है।

- महिलाएं राजनीति में विविधता लाने और कौशल के लिए : राजनीतिक वैज्ञानिक ऐनी के अनुसार, “महिलाएं राजनीति में विभिन्न कौशल लाती हैं और भावी पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल प्रदान करती हैं; वे लिंगों के बीच न्याय की अपील करते हैं।

- महिलाओं के विशिष्ट हितों और नीति – निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए : भारतीय राजनीति में महिलाओं का समावेश राज्य की नीति – निर्माण में महिलाओं के विशिष्ट हितों के प्रतिनिधित्व को सुविधाजनक बनाता है और एक पुनर्जीवित लोकतंत्र के लिए स्थितियां बनाता है जो प्रतिनिधित्व और भागीदारी के बीच के अंतर को पाटता है।

- आपराधिक और भ्रष्ट होने की संभावना कम और अत्यधिक प्रभावी : एक अध्ययन में पाया गया कि, महिला विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में आर्थिक संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं । इसके साथ – ही – साथ महिला विधायकों के आपराधिक और भ्रष्ट होने की संभावना कम होती है। वे अधिक प्रभावशाली होती हैं और राजनीतिक अवसरवाद के प्रति कम संवेदनशील होती हैं।

निष्कर्ष / समाधान :

- भारतीय संसदीय राजनीति में महिलाओं को स्थान देने की दिशा में जैविक बदलाव धीमा रहा है। शासन और नीति-निर्माण पर चर्चा को बदलने और भारत को वास्तव में समावेशी और प्रतिनिधि लोकतंत्र बनने के करीब लाने के लिए इन प्लेटफार्मों पर अधिक महिलाओं की प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता है।

- एक लोकतांत्रिक देश की राजनीति में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अत्यंत आवश्यक है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे लचीले संसदीय लोकतंत्रों में से एक है। भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतरोत्तर बेहतर हुआ है। यह देश में लैंगिक असमानताओं को पाटने में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक और संकेतक है।

- वर्तमान समय में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा प्रदान करना उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का एकमात्र तरीका प्रतीत होता है।

- भारत में पितृसत्तात्मक मानसिकता के बावजूद भी , देश में शिक्षा के उच्च स्तर और बढ़ती वित्तीय स्वतंत्रता के समानांतर, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि देखी जा रही है।

- संसदीय और राज्य विधान सभा चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या सीमित है।

- जिस राज्य या जिस राजनीतिक दल में भी जहां कहीं भी स्थानीय स्वशासन स्तर पर महिलाओं के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा है।

- भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी संसदीय और विधायी चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं के लिए राजनीतिक दल, चुनावी राजनीति का प्राथमिक साधन, आदि काफी हद तक दुर्गम और कठिन हैं।

- प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि वह प्रत्येक चुनाव में वितरित पार्टी टिकटों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं को दे। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करना होगा।

- भारत में राजनीतिक पार्टियों के लिए यदि पार्टी-स्तर पर सुधार मुश्किल साबित होता है, तो महिला आरक्षण विधेयक 2008 को पुनर्जीवित करना होगा और नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक अधिनियम, 2023 का पालन करना होगा, जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई संसदीय और राज्य विधानसभा सीटों का आरक्षण अनिवार्य है।

स्त्रोत – पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 17th Mar 2025

प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में महिला सशक्तिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- भारतीय समाज की वास्तविक संरचना पितृसत्तात्मक प्रकृति पर आधारित नहीं है, बल्कि भारत में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है।

- भारत में मुख्यधारा की राजनीति में महिलाओं के पहुंच के सामान्य मार्ग सीमित होते हैं। इसलिए अक्सर ‘वंशवादी’ महिलाएं ही राजनीति में प्रवेश कर पाती हैं।

- महिला आरक्षण विधेयक 2023 का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से दो -तिहाई सीटें आरक्षित करना है।

- भारतीय संविधान का भाग III पुरुषों और महिलाओं अर्थात सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में समानता की गारंटी प्रदान करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में महिलाओं का कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 किस प्रकार ‘ पितृसत्तात्मक की गांठों ’ को खोलता है या यह अधिनियम भारत में अवसर की समानता का हनन करता है ? तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments