22 Apr प्रकृति की पुकार : बादल का फटना बनाम जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 और 3 के अंतर्गत ‘ आपदा प्रबंधन, भारत की भौगोलिक विशेषताएँ और उनकी स्थिति, भारत में वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, बाढ़ एवं आपदा के निवारण के उपाय, बादल का फटना और आकस्मिक बाढ़ के कारण, प्रभाव और निवारण ’ खण्ड से और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ बादल का फटना, आकस्मिक बाढ़, हिमालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ’ खण्ड से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में जम्मू-कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश ने कहर बरपाया, जिससे जन-धन की भारी हानि हुई और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों / प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा का मूल कारण बादल फटना, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ रही।

- बाढ़ की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसने पूरे इलाके में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। कई रिहायशी भवन, सड़कें और पुल तेज बहाव में बह गए, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और राहत कार्यों में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न हुईं।

- स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल लगातार राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुटे हुए हैं, ताकि पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके और हालात सामान्य किए जा सकें।

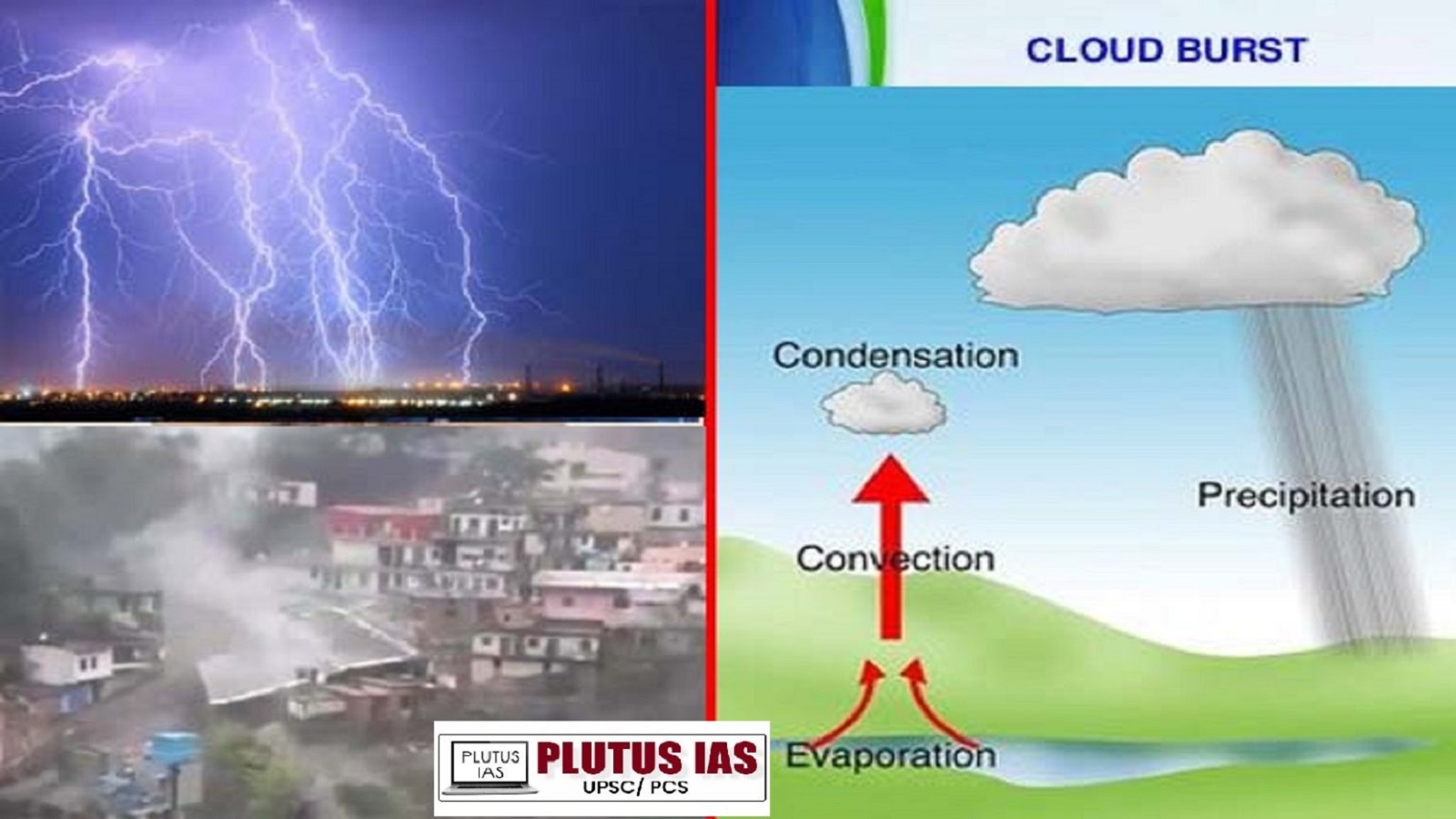

बादल फटना क्या होता है?

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बादल फटने की घटना तब होती है जब एक छोटे क्षेत्र में बहुत भारी बारिश होती है।

- सामान्यतः यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक घंटे से भी कम समय में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है।

- यह घटना प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर हिमालय में, देखी जाती है।

- भारतीय उपमहाद्वीप में यह तब होता है जब मानसूनी बादल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उत्तर की ओर बढ़ते हैं और मैदानी क्षेत्रों से होते हुए हिमालय की ओर पहुँचते हैं, जहाँ कभी-कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है।

बादल फटने का कारण :

- बादल फटने की घटना तब होती है जब गर्म पवनें वर्षा की बूँदों को गिरने से रोकती हैं, जिससे वे बड़ी हो जाती हैं और नीचे नई छोटी बूँदें बन जाती हैं।

- इससे वायुमंडल में जल का संचय होता है, जो अचानक बारिश के रूप में बाहर आता है।

- यह घटना खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है, जहां की जटिल स्थलाकृति ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग (Orographic Lifting) को बढ़ावा देती है।

- ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग तब होती है जब पवनें पहाड़ों पर चढ़ते समय ठंडी हो जाती हैं, जिससे बादलों का विकास और वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है।

वर्षा और बादल फटने में मुख्य अंतर :

- वर्षा बादल से गिरने वाला संघनित जल है, जबकि बादल फटना आकस्मिक और अत्यधिक भारी वर्षा की घटना है। प्रति घंटे 10 सेमी. से अधिक वर्षा को बादल फटना कहा जाता है। बादल फटना एक अप्रत्याशित और भीषण प्राकृतिक घटना है।

पूर्वानुमान की चुनौती :

- बादल फटने की पूर्वानुमान तकनीकें सीमित हैं क्योंकि ये घटनाएँ छोटे क्षेत्र और सीमित अवधि में होती हैं। इसके लिए रडार नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो महँगा होता है। केवल भारी वर्षा वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है, जबकि बादल फटने की घटनाओं के संभावित क्षेत्रों और मौसम की स्थितियों की पहचान करने से अधिक नुकसान से बचा जा सकता है।

उदाहरण :

- उत्तराखंड (जुलाई 2021) में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन हुआ था।

- हिमाचल प्रदेश (अगस्त 2020) में कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बादल फटने से सड़कें, पुल और अनेक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे।

बादल फटने का परिणाम :

- फ्लैश फ्लड : तीव्र वर्षा के दौरान या उसके बाद अचानक और स्थानीय स्तर पर जल स्तर में वृद्धि, जो 3 से 6 घंटे के भीतर बाढ़ का रूप ले सकती है। यह आमतौर पर तूफान, बाँध टूटने या मिट्टी धँसने से होता है।

- भूस्खलन : ढलान से चट्टान, मिट्टी या मलबे का बड़े पैमाने पर खिसकना, जो अचानक या धीरे-धीरे हो सकता है। अधिक वर्षा, अपरदन, और अपक्षय इसके कारण हो सकते हैं। भारत में भूस्खलन वैश्विक मौतों का 8% है, और भारत में 13.17% क्षेत्र भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र है।

- कीचड़ प्रवाह ( Mudflows ) : उच्च घनत्व और दलदलपन वाला जल प्रवाह, जिसमें निलंबित कण और गाद की अधिक मात्रा होती है। यह केवल मोटे पदार्थों का परिवहन करता है और नियमित जल धाराओं की तुलना में बहुत कम दूर तक बहता है।

बादल फटने का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :

- वायुमंडलीय नमी में वृद्धि : वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप वायुमंडल में अधिक नमी संचित होती है। यह अतिरिक्त नमी बादल निर्माण को अधिक तीव्र बना सकती है और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों, जैसे हिमालय, में बादल फटने की घटनाओं की संभावना को बढ़ा सकती है।

- वर्षा पैटर्न में परिवर्तन : जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक और तीव्र वर्षा की घटनाएँ बढ़ सकती हैं, जो बादल फटने के जोखिम को भी बढ़ा सकती हैं।

- वायुमंडलीय स्थिरता में परिवर्तन : उच्च तापमान वायुमंडल की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इससे संवहनीय गतिविधि में वृद्धि होती है, और अधिक बार तूफानों की घटनाएँ होती हैं, जो आमतौर पर बादल फटने के साथ जुड़ी होती हैं।

- हिमनद निवर्तन और बर्फ का पिघलना : बढ़ते तापमान के कारण हिमालय जैसे क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे जल का प्रवाह बढ़ता है, जिससे बादल फटने की घटनाएँ अधिक हो सकती हैं।

- भूमि उपयोग में परिवर्तन : वनों की कटाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियाँ स्थानीय जलवायु और वर्षा के पैटर्न को बदल सकती हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों की सूक्ष्म जलवायु प्रभावित होती है और बादल फटने की घटनाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं।

- इन विभिन्न कारकों के संयोजन से जलवायु परिवर्तन और बादल फटने के बीच जटिल अंतर्संबंध स्थापित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को प्रभावित कर सकते हैं।

बादल फटने के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के उपाय :

- पूर्व चेतावनी प्रणालियों को विकसित करना : प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिए जो बादल फटने का पूर्वानुमान कर सकें और समय पर चेतावनी दे सकें। इस प्रकार की प्रणालियाँ लोगों को समय – पूर्व बचाव की तैयारी करने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने का अवसर प्रदान करती हैं।

- भूमि उपयोग की सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना : भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए जो बादल फटने की आशंका को कम करती हैं। इसमें बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण से बचना, वनों की कटाई को नियंत्रित करना और मृदा संरक्षण उपायों को लागू करना शामिल है।

- शहरी नियोजन और बुनियादी ढाँचा का निर्माण करना : बाढ़ और अतिरिक्त जल प्रबंधन को कम करने के लिए आघात-सहनीय शहरी नियोजन और बुनियादी ढाँचे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें तूफानी जल निकासी प्रणालियाँ, प्रतिधारण तालाब और हरित स्थानों में निवेश शामिल है।

- संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करना और जन जागरूकता फैलाना : समुदायों को बादल फटने के संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें प्रतिक्रिया तथा निकासी प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि लोग आपातकालीन स्थितियों में उचित सावधानियाँ बरत सकें।

- जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन करना : जलग्रहण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए विशेष कार्यप्रणालियाँ अपनाई जानी चाहिए, जैसे मृदा अपरदन को कम करना और मृदा अंतःस्यंदन को बढ़ाना। इससे जल प्रवाह को नियंत्रित करने और बादल फटने के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

- पुनर्वनीकरण और हरित अवसंरचना का निर्माण करना : अतिरिक्त जल को अवशोषित करने, मृदा अपरदन को कम करने और ढलानों को स्थिर करने के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिए और हरित क्षेत्रों को बनाए रखा जाना चाहिए। इससे बादल फटने के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना : भारत को अपने पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विशेषकर साझा नदी घाटियों में बादल फटने की घटनाओं के प्रबंधन के लिए सहयोग करना चाहिए। इससे बादल फटने के कारण उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, प्रौद्योगिकी और संसाधनों का आपस में आदान-प्रदान किया जा सकता है।

स्रोत- पी.आई.बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 22nd April 2025

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बादल फटने की घटनाएँ और उससे जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए।

- यह घटना प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर हिमालय में देखी जाती है।

- भारत में 13.17% क्षेत्र भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र है।

- भूमि उपयोग में परिवर्तन स्थानीय जलवायु और वर्षा के पैटर्न को बदल सकती हैं।

- जलवायु परिवर्तन और बादल फटने के बीच जटिल अंतर्संबंध होते हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 1, 2 और 3

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बादल फटने से आप क्या समझते हैं और भारत के कुछ क्षेत्र इसके प्रति अतिसंवेदनशील क्यों हैं? भारत में बादल फटने से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की चर्चा करें? ( UPSC CSE – 2019 शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments