05 Dec भारत में वन रैंक वन पेंशन योजना

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था , भारतीय संविधान , वन रैंक वन पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ एवं उससे संबंधित चुनौतियाँ और इसके निहितार्थ ’ खण्ड से और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के अंतर्गत ‘ वृद्धि एवं विकास, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति ’ खण्ड से जबकि प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ वन रैंक वन पेंशन योजना, सर्वोच्च न्यायालय , सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ’ खण्ड से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

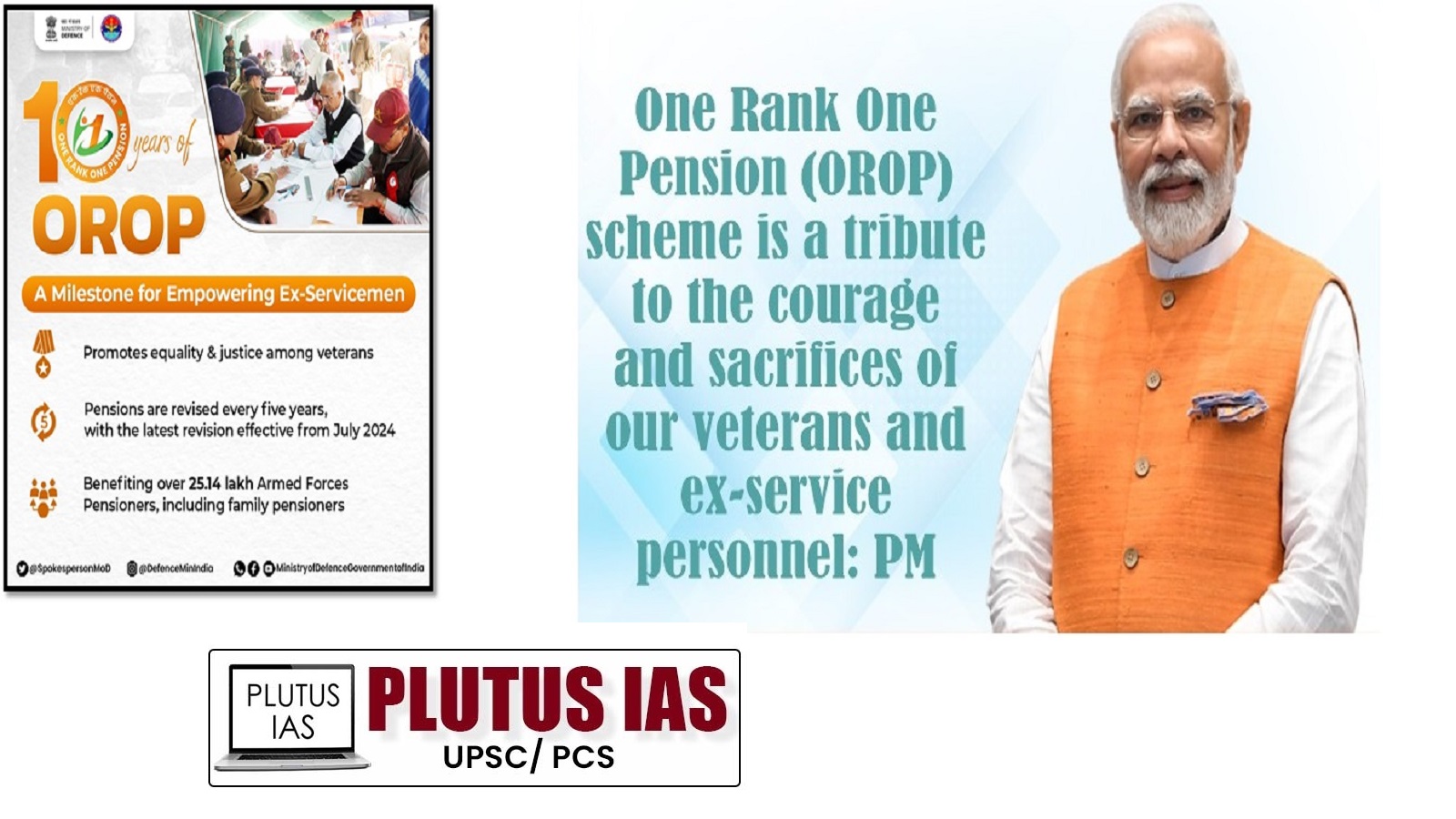

- भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के सफल क्रियान्वयन की सराहना की है।

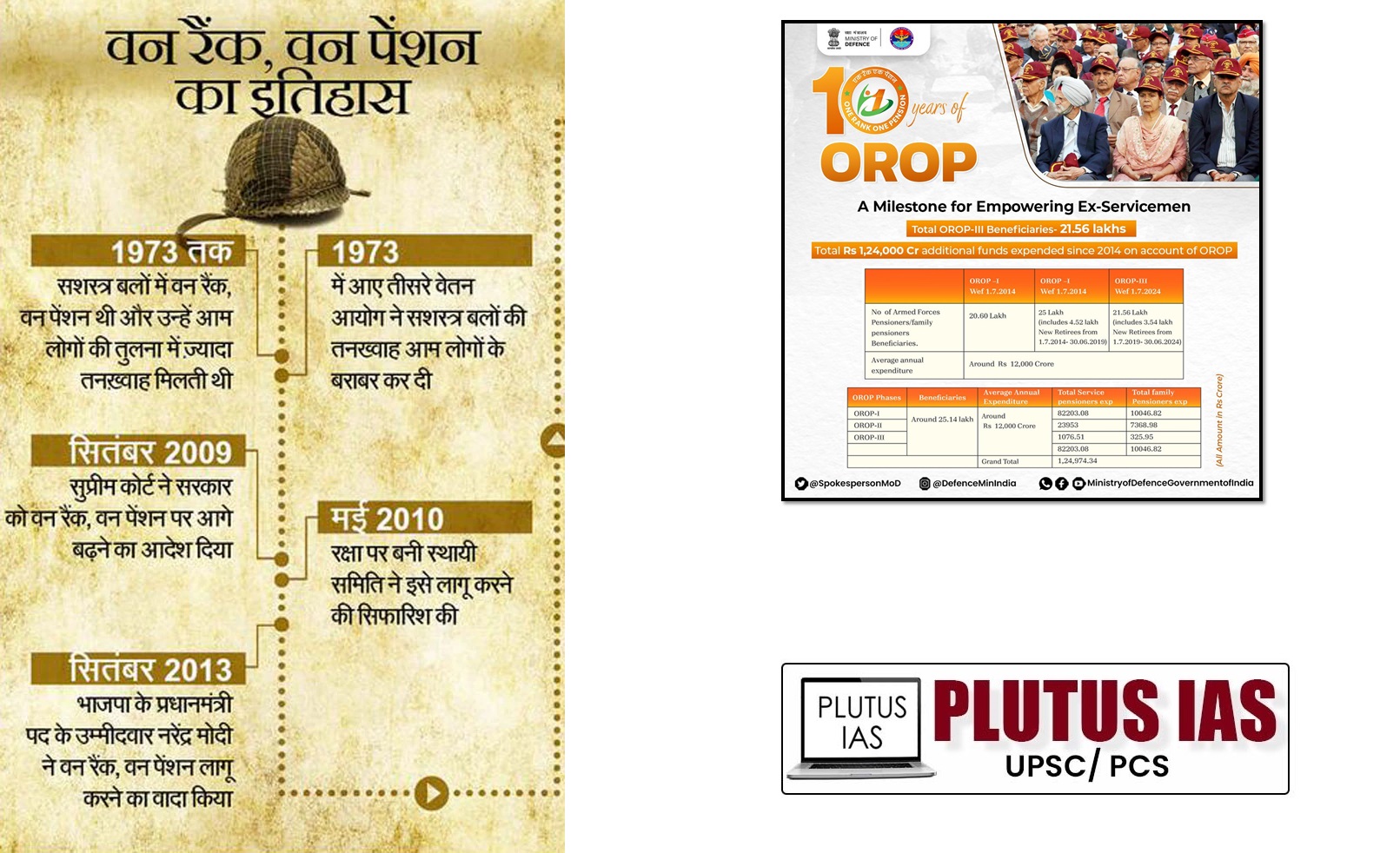

- भारत में केन्द्र प्रायोजित इस योजना को 7 नवंबर 2015 को आधिकारिक रूप से लागू की गई थी, लेकिन इसके लाभ को प्राप्ति के लिए 1 जुलाई 2014 से प्रभावी किए गए थे।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके पद और सेवा अवधि के आधार पर समान पेंशन लाभ प्रदान करना है, जो सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

वन रैंक वन पेंशन योजना क्या है और यह किस पेंशन सिद्धांत पर आधारित है ?

- ” वन रैंक वन पेंशन “ वह व्यवस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन मिले। उदाहरण के तौर पर, इस योजना के तहत 1980 में सेवानिवृत्त जनरल को 2015 में सेवानिवृत्त जनरल के बराबर ही पेंशन मिलेगा।

- इसकी सिफारिश पहले केपी सिंह देव समिति (1984) ने की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्थापित पेंशन सिद्धांतों पर आधारित थी।

- भारत में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए चौथे केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन को समान बनाने के लिए प्रशासनिक प्रयासों की आवश्यकता जताई, जबकि पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने इस योजना से संबंधित प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि पद और योग्यता में भिन्नता के कारण पेंशनभोगियों को समान लाभ नहीं मिलना चाहिए।

- वर्ष 2009 में, कैबिनेट सचिव समिति ने ” वन रैंक वन पेंशन योजना “ का विरोध किया था , लेकिन सेवानिवृत्त सैनिकों के बीच पेंशन असमानता को कम करने के उपायों का सुझाव भी दिया था।

- भारत में इस पेंशन सिद्धांतों में निहित प्रावधानों के संबंध में राज्यसभा याचिका समिति ने हालांकि, सभी सैन्य कर्मियों के लिए इसे लागू करने की सिफारिश की थी।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ :

- पेंशन का निर्धारण रैंक और सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है, जिससे पेंशन में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

- प्रत्येक पाँच वर्ष में पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जैसा कि 1 जुलाई 2019 को हुआ।

- इस योजना का अनुमानित वित्तीय बोझ लगभग 8,450 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है।

- इससे 25.13 लाख से अधिक सशस्त्र बल पेंशनभोगी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे, जिनमें पारिवारिक पेंशनभोगी, युद्ध विधवाएँ और विकलांग पेंशनभोगी शामिल हैं।

- भारत में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में “वन रैंक वन पेंशन” योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है।

सर्वोच्च न्यायालय का वन रैंक वन पेंशन मामले में दिया गया निर्णय :

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में “वन रैंक वन पेंशन” योजना की संवैधानिक वैधता को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि किया कि एक ही रैंक के सैनिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर भिन्न-भिन्न पेंशन देना मनमाना नहीं माना जाएगा।

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन में भिन्नता कुछ विशेष कारकों, जैसे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) और आधार वेतन गणना के कारण उत्पन्न होती है।

वन रैंक वन पेंशन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव :

- समग्र कल्याण संवर्धन में वृद्धि में सहायक : यह योजना पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करती है, जिससे उनके समग्र कल्याण में वृद्धि होती है।

- स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में सहायक : इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी होने से पूर्व सैनिकों की प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में सहायक होती है।

- सशस्त्र बलों के कर्मियों के बलिदान की सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक : यह योजना सशस्त्र बलों के कर्मियों के बलिदान की सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक बनती है और समाज में उन्हें सम्मान एवं गौरव प्रदान करती है।

- एक समान पेंशन व्यवस्था को सुनिश्चित करने में सहायक : यह सुनिश्चित करती है कि समान सेवा अवधि के साथ एक ही रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों को समान पेंशन मिले, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कुछ भी हो।

- वर्तमान मानकों के अनुसार हर पाँच वर्ष में निरंतर संशोधन का प्रावधान : पेंशन का निर्धारण हर पाँच वर्ष में वर्तमान मानकों के अनुसार किया जाता है, जिससे यह हमेशा प्रासंगिक और न्यायसंगत बनी रहती है।

वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य समस्याएँ :

- योजना के क्रियान्वयन में उच्च लागत का होना : भारत में इस योजना के क्रियान्वयन की लागत प्रारंभिक अनुमान से कहीं अधिक रही है, जिसके कारण सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उदाहरण के लिए – इस योजना के तहत जहां पहले लागत 500 करोड़ रुपये अनुमानित की गई थी, वहीं वास्तविक लागत 8000 से 10000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

- प्रशासनिक चुनौतियाँ : पात्र कर्मचारियों के पुराने रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करना और उनकी सत्यता की पुष्टि करना एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। उदाहरण के लिए – सटीक लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक सेवा रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने में समस्याएँ आ रही हैं।

- वित्तीय और कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न होना : इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में कई प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिए – सभी पात्र व्यक्तियों को बिना किसी रुकावट के पेंशन लाभ वितरण सुनिश्चित करने में कानूनी और तार्किक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।

वन रैंक वन पेंशन योजना में आगे की राह :

- लागत प्रबंधन में समुचित मूल्यांकन जरूरी : OROP की उच्च लागत को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय योजना और खर्चों का समुचित मूल्यांकन जरूरी है। इसके लिए प्रशासनिक खर्चों में कटौती और नई वित्तीय रणनीतियाँ अपनानी होंगी।

- प्रशासनिक दक्षता : सैनिकों के पुराने सेवा रिकॉर्ड का सही सत्यापन करने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली विकसित करनी होगी, जिससे पूर्व सैनिकों के पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जा सके।

- कानूनी और सामाजिक पहलू : कानूनी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जा सकता है, साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को योजनाओं का पूरा लाभ सुनिश्चित करना आवश्यक है।

- जागरूकता और समर्थन बढ़ाने की जरूरत : वन रैंक वन पेंशन योजना की सफलता केवल प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज में इसके प्रति जागरूकता और समर्थन पर भी निर्भर करती है। इस योजना के लाभों को समाज के हर वर्ग में फैलाने के लिए मीडिया और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता बढ़ानी होगी।

- निरंतर निगरानी और सुधार की आवश्यकता : वन रैंक वन पेंशन योजना को समय-समय पर अपडेट और सुधारते रहना होगा, ताकि यह हमेशा प्रासंगिक और न्यायसंगत बनी रहे। इसके अलावा, अगले कुछ वर्षों में लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए, योजना के कार्यान्वयन में भी लचीलापन और सुधार लाना जरूरी होगा।

निष्कर्ष :

- वन रैंक वन पेंशन योजना भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि इस योजना को और बेहतर तरीके से लागू किया जाता है, तो यह सशस्त्र बलों के कर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सुधारने में तथा उनकी सेवा का सम्मान करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

स्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

Download Plutus IAS Current Affairs Hindi Med 5th Dec 2024

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन “वन रैंक वन पेंशन” योजना से संबंधित है?

- यह योजना एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त सभी सैनिकों को समान पेंशन प्रदान करती है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कोई भी हो।

- वन रैंक वन पेंशन योजना की सिफारिश केपी सिंह देव समिति (1984) ने की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन सिद्धांतों पर आधारित थी।

- यह योजना केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनिवार्य रूप से लागू की गई थी।

- कैबिनेट सचिव समिति (2009) ने इस योजना को पूरी तरह से स्वीकार किया और इसके तुरंत क्रियान्वयन की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

व्याख्या :

भारत में “वन रैंक वन पेंशन” योजना एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त सभी सैनिकों को समान पेंशन प्रदान करती है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कोई भी हो।

वन रैंक वन पेंशन योजना की सिफारिश केपी सिंह देव समिति (1984) ने की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन सिद्धांतों पर आधारित थी। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में ‘ वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना ’ के मुख्य उद्देश्य, इसके कार्यान्वयन/क्रियान्वयन में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर एक समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments