11 Feb राजकोषीय घाटा या जनहित : भारत में फ्रीबीज़ संस्कृति का आर्थिक गणित

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था , सर्वोच्च न्यायालय , राजकोषीय घाटा , राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) , लोकलुभावनवादी घोषनाएं और योजनाएं , नकद हस्तांतरण , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ऑफ-बजट उधारी, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चुनावों में फ्रीबीज के लाभ और हानियाँ, फ्रीबीज़ और कल्याणकारी योजनाओं का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ’ खण्ड से संबंधित है। )

खबरों में क्यों ?

- “ किसी आदमी को एक मछली दो तो तुम एक दिन के लिए उसका पेट भरोगे लेकिन अगर किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम जीवन भर के लिए उसके पेट भरने का उपाय कर दोगे।’’ ( “Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”)

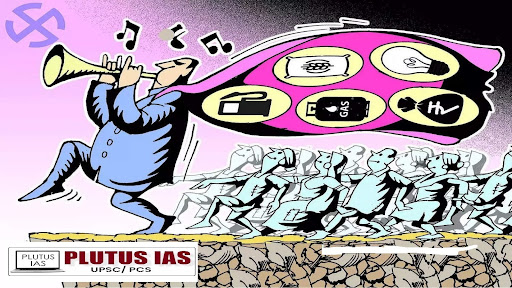

- हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए “फ्रीबीज़” या सब्सिडी देने के वादों में वृद्धि देखी जा रही है, जैसा कि 2025 के चुनावों में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है।

- भारत में “फ्रीबीज़” या “रेवड़ी संस्कृति” पर बहस लगातार जारी रहती है – कुछ लोग इसे विकास के लिए नकारात्मक मानते हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी मानते हैं।

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘फ्रीबीज़’ को “निःशुल्क दी जाने वाली सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाएँ” के रूप में परिभाषित किया है।

- एस. सुब्रमण्यम बालाजी केस (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निःशुल्क सुविधाएँ विधायी नीति का हिस्सा होती हैं और इस पर न्यायिक जांच नहीं हो सकती। न्यायालय ने यह भी माना कि कुछ निःशुल्क वस्तुएं या सेवाएँ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों (DPSP) के अनुरूप ही हैं।

- हाल ही में दाखिल एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया कि निःशुल्क सुविधाएँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करती हैं। इसके समाधान के लिए हितधारकों की सलाह लेने हेतु एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

भारत में योजनाओं से संबधित फ्रीबीज ( निःशुल्क ) संस्कृति क्या है ?

- भारत में फ्रीबीज (निःशुल्क) संस्कृति को समझने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में इसे “एक लोक कल्याणकारी उपाय” के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि फ्रीबीज स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी व्यापक और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली सार्वजनिक या मेरिट वस्तुओं (public/merit goods) से भिन्न होते हैं।

- भारत में भारत में लोकलुभावनवादी योजनाएं या फ्रीबीज आमतौर पर चुनावी रणनीतियों का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को तत्काल लाभ देना होता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुएं समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी होती हैं।

निःशुल्क योजनाएं (फ्रीबीज) और कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के बीच मुख्य अंतर :

- कल्याणकारी योजनाएं जहां समाज या राज्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, वहीं निःशुल्कता (फ्रीबीज) राज्य या व्यक्ति की राज्य पर निर्भरता और उससे उत्पन्न विकृति को पैदा कर सकती है।

- फ्रीबीज उन वस्तुओं और सेवाओं का समूह हैं जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाते हैं। इनका लक्ष्य सामान्यतः अल्पकालिक लाभ पहुँचाना होता है, जो अक्सर मतदाताओं को आकर्षित करने या लोकलुभावन वादों के तहत एक प्रकार की रिश्वत के रूप में देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, निःशुल्क लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली और पानी जैसे उपहार फ्रीबीज के श्रेणी में आते हैं।

- राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं जहाँ सुविचारित कार्यक्रम होती हैं, जिनका उद्देश्य लक्षित जनसंख्या को लाभ पहुँचाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। ये योजनाएं नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, और इन्हें सामाजिक न्याय, समानता और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए देखा जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

- अतः किसी भी कल्याणकारी राज्य में फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न दृष्टिकोण और प्रभाव के साथ एक साथ काम करती हैं, जो समाज में उनकी भूमिका को स्पष्ट करती हैं।

लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं (फ्रीबीज) के लाभ :

- लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद का निर्माण और सार्वजनिक सहभागिता का होना : निःशुल्क योजनाएं सरकार के प्रति जनता का भरोसा बढ़ाती हैं, जिससे लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद का निर्माण होता है।

- मतदाताओं की जागरूकता और संतोष में वृद्धि होना : विभिन्न प्रकार के अध्ययन बताते हैं कि निःशुल्क योजनाएं मतदाताओं की जागरूकता और संतोष में वृद्धि करती हैं। जैसे कि – उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लैपटॉप और साइकिल योजनाएं।

- आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना : देश के कम विकसित राज्यों या क्षेत्रों में निःशुल्क योजनाएं वहां के कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि – सिलाई मशीन या लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं।

- छात्र/छात्राओं के नामांकन और स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी लाने में सहायक : बिहार और पश्चिम बंगाल में साइकिल जैसी योजनाएं छात्राओं के नामांकन और ड्रॉपआउट दर को सुधारने में सहायक रही हैं।

- वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होना : निःशुल्क योजनाएं गरीब और वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाती हैं, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं।

- निर्धनता अनुपात में कमी लाने में सहायक : खाद्य सब्सिडी ने भारत में निर्धनता अनुपात को 7% तक कम करने में मदद की है।

- स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- आय असमानता में कमी होना : निःशुल्क योजनाएं संसाधनों का समान वितरण करके आय असमानता को कम कर सकती हैं, जैसे कि ऋण माफी।

- किसानों की साख क्षमता में सुधार होना : ऋण माफी योजनाओं ने किसानों की साख क्षमता को बेहतर बनाने में मदद की है।

लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं (फ्रीबीज) से होने वाली हानियाँ :

- लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना में बाधा उत्पन्न होना : निःशुल्क योजनाएं लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर कर सकती हैं, जिससे वे भविष्य में और अधिक मुफ्त योजनाओं की अपेक्षा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, 1 रुपए प्रति किलो चावल या मुफ्त बिजली जैसे लाभ उन्हें सरकारी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बना सकते हैं। ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि तमिलनाडु में 41% मतदाता इन योजनाओं को मतदान में महत्वपूर्ण मानते हैं।

- राजकोषीय घाटा का बढ़ना : निःशुल्क योजनाएं सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, और ऋण में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। कृषि ऋण माफी या बेरोज़गारी भत्ते जैसी योजनाएं सरकार के बजटीय संसाधनों पर दबाव डालती हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता प्रभावित होती है।

- संसाधनों का गलत तरीके से आवंटन होना : निःशुल्क योजनाओं के कारण राज्य का संसाधन अधिक उत्पादक क्षेत्रों से हटकर निःशुल्क योजनाओं पर खर्च होते हैं, जिससे राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसी योजनाओं के लिए बड़े खर्च से सड़कें, पुल और सिंचाई प्रणालियों में निवेश की कमी आ सकती है।

- नवाचार और गुणवत्ता में कमी आना : निःशुल्क योजनाएं वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मुफ्त साइकिल या लैपटॉप अक्सर बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले होते हैं।

- पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना : निःशुल्क योजनाएं जल, बिजली, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है। मुफ्त बिजली या पानी जैसी योजनाएं लोगों में जल संरक्षण और उर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता को कम कर सकती हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में मुफ्त बिजली के कारण उपयोग और दक्षता में कमी आई है। इन हानियों के कारण, निःशुल्क योजनाओं के कार्यान्वयन में संतुलन और जिम्मेदारी की आवश्यकता है।

समाधान / आगे की राह :

- राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय स्रोतों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की जरूरत : राजनीतिक दलों को निःशुल्क योजनाओं की घोषणा से पहले उनके वित्तपोषण के स्रोतों की स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। उन्हें यह भी विवरण देना चाहिए कि इन योजनाओं का राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, सार्वजनिक व्यय पर प्रभाव और दीर्घकालिक स्थिरता पर क्या परिणाम होंगे।

- भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार करने की जरूरत : चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा निःशुल्क योजनाओं की घोषणा और उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने और जुर्माना लगाने जैसी सख्त शक्तियाँ शामिल होनी चाहिए।

- मतदाता जागरूकता अभियानों और शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता : मतदाताओं को निःशुल्क योजनाओं के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। उन्हें इस विषय पर शिक्षित किया जाना चाहिए कि कैसे इन योजनाओं का लंबे समय में प्रभाव पड़ता है, ताकि वे जवाबदेही की मांग कर सकें। इसके लिए विभिन्न जागरूकता अभियान और साक्षरता कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करने और न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करने की आवश्यकता : निःशुल्क योजनाओं पर संसद में रचनात्मक बहस करना कठिन हो सकता है, इसलिए न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय विभिन्न उपायों पर विचार करके सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे बेहतर नीति निर्धारण में मदद मिलेगी।

- समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत : देश में समावेशी विकास के दृष्टिकोण से गरीबी और असमानता के कारणों का समाधान किया जा सकता है, जिससे निःशुल्क योजनाओं पर निर्भरता कम होगी। इससे दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभों का रास्ता साफ होगा।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को और अधिक सख्त बनाने की जरूरत : भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनियंत्रित सरकारी खर्चों पर नियंत्रण के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को और सख्त बनाया जाना चाहिए।

- समयबद्ध और लक्षित सब्सिडी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता : देश के नागरिकों में स्थायी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी योजनाओं को समयबद्ध और लक्षित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

- कल्याण और फ्रीबीज़ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत : देश में सामाजिक उपयोगिता, दीर्घकालिक प्रभाव और राजकोषीय स्थिरता के आधार पर, आवश्यक कल्याण योजनाओं को चुनावी फ्रीबीज़ से अलग करने के लिए स्पष्ट नीतिगत दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है।

- संस्थागत संरचना को सशक्त बनाने की जरूरत : सार्वजनिक खर्च की निगरानी के लिए वित्तीय नियामकों को मजबूत किया जाना चाहिए और ऑफ-बजट उधारी एवं प्रच्छन्न सब्सिडी पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

- कल्याण और राजकोषीय घाटा में संतुलन स्थापित करने की जरूरत : देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सब्सिडी और सामाजिक योजनाएं नागरिकों में योजनाओं पर निर्भरता को बढ़ावा न दे बल्कि वह क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष :

- राजनीतिक दल अक्सर मतदाताओं को मुफ्त योजनाओं के संभावित नुकसानों से अवगत नहीं कराते हैं। हालांकि, जब मतदाता समझेंगे कि इन योजनाओं के कारण उन्हें अन्य आवश्यक सेवाओं से वंचित किया जा सकता है, तो वे इन योजनाओं को अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी दबाव में है, और ऐसी आकर्षक योजनाओं का चुनावों पर सीमित प्रभाव हो सकता है। राजनीतिक दलों को यह समझने की आवश्यकता है कि चुनावी लाभ अस्थायी हो सकता है, और उसे यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मतदाताओं को सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाए।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 11th Feb 2025

स्त्रोत्र – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- इसे जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने एवं समाज कल्याण में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।

- इसे आमतौर पर अल्पावधि में लक्षित आबादी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।

- इसमें व्यय प्राथमिकताओं और संसाधनों का गलत आवंटन होने की संभावना होती है।

- यह गरीबी और आय असमानता को कम करने में सहायक होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि किस प्रकार लोकलुभावनवादी घोषनाएं और योजनाएं किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में राजकोषीय घाटा को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की आर्थिक सुधार की गति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं ? इनमें निहित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कैसे की जा सकती है? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments