22 Jan अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक : ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट जारी

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के अंतर्गत ‘ भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि एवं विकास , गरीबी , रोजगार , कौशल विकास मानव संसाधन , वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक : ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट ’ खण्ड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) , बेरोज़गारी , श्रम बाज़ार , श्रम बल भागीदारी में बदलाव , वैश्विक रोजगार अंतराल , NEET के आंकड़े ’ खण्ड से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपनी ” वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO): ट्रेंड्स 2025 “ रिपोर्ट को जारी/ प्रकाशित किया है, जिसमें यह बताया गया कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5% तक नीचे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।

- “वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO): ट्रेंड्स 2025” रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि इसके पीछे प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर मंद आर्थिक सुधार, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और श्रम बाज़ार को प्रभावित करने वाली सामाजिक अनिश्चितताएँ जैसी विभिन्न चुनौतियाँ रही हैं।

WESO ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु :

- वैश्विक स्तर पर बेरोज़गारी की स्थिति : वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5% पर स्थिर रही, लेकिन युवा बेरोज़गारी दर 12.6% के उच्च स्तर पर बनी रही। उच्च-मध्यम आय वाले देशों में यह दर 16% और निम्न आय वाले देशों में 8% रही, जहां अल्प-रोज़गार और अनौपचारिक कार्य इसका प्रमुख कारण हैं।

- श्रम बाजार में असमानताएँ होना : रोजगार वृद्धि मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में उप-सहारा अफ्रीका में हुई है , जहां श्रमिकों को स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। वैश्विक स्तर पर लगभग 62.6% परिवार 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से कम पर जीवनयापन कर रहे हैं। अन्य विकासशील देशों में भी रोजगार बढ़ा है, लेकिन श्रमिक असुरक्षित और कम वेतन वाले कार्यों में लगे हुए हैं।

- आर्थिक विकास : वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.2% रही, जो 2023 और 2022 के मुकाबले कम थी। रिपोर्ट में 2025 में भी इसी तरह के विस्तार का अनुमान है, हालांकि इसके बाद मंदी की संभावना जताई गई है।

- वैश्विक रोजगार अंतराल का उत्पन्न होना : वर्ष 2024 में 402 मिलियन लोग रोजगार पाने में असमर्थ रहे, जिनमें 186 मिलियन बेरोज़गार, 137 मिलियन हतोत्साहित श्रमिक और 79 मिलियन लोग देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण रोजगार से बाहर रहे। हालांकि, कोविड-19 के बाद यह अंतर कम हुआ है, लेकिन भविष्य में स्थिर रहने की संभावना है।

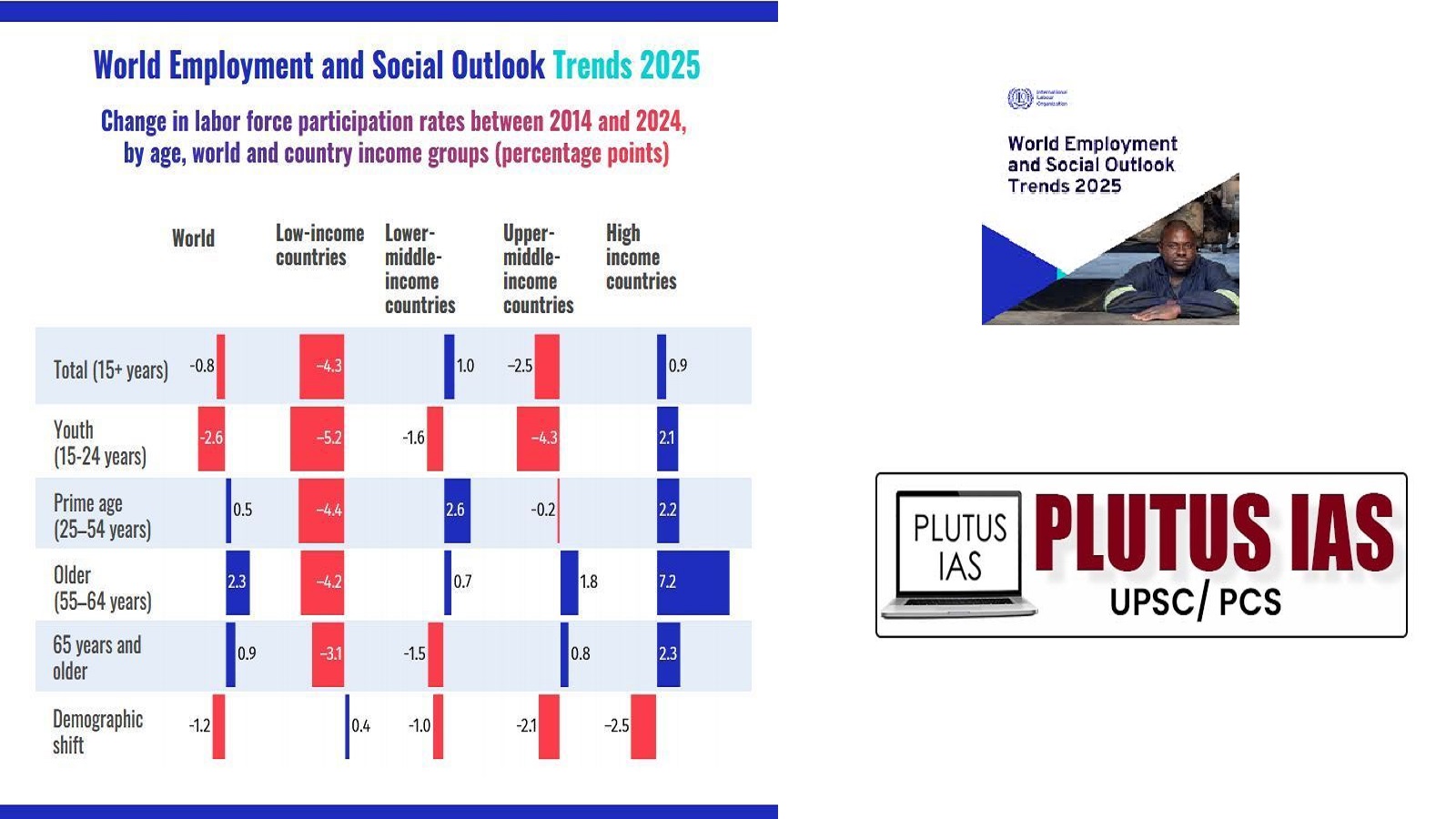

- श्रम बल भागीदारी में बदलाव आना : उन्नत देशों में श्रम बल में वृद्धि हुई है, खासकर वृद्ध श्रमिकों और महिलाओं के बीच, जबकि निम्न आय वाले देशों में इसमें गिरावट आई है, जिससे वैश्विक रोजगार वृद्धि में मंदी आई है।

- NEET (Not in Education, Employment or Training) के आंकड़े : वर्ष 2024 में 259.1 मिलियन लोग शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं थे, जिनमें से 85.8 मिलियन पुरुष और 173.3 मिलियन महिलाएं थीं। LIC देशों में NEET दर में वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से पुरुषों में महामारी-पूर्व स्तर से 4% अधिक।

- विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण का असंतुलित हो जाना और ऋण संकट : उच्च ब्याज दरों और आर्थिक संकटों के कारण विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण असंतुलित हो गया है। लगभग 70 देश ऋण संकट के जोखिम में हैं, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च की तुलना में ऋण भुगतान पर अधिक खर्च हो रहा है।

- वेतन वृद्धि में स्थिरता : महामारी के बाद रोजगार वृद्धि कम होने और श्रम बाजार में बदलाव के कारण वास्तविक वेतन वृद्धि में कमी आई है।

- हरित परिवर्तन और रोजगार : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2023 में 16.2 मिलियन रोजगार उत्पन्न हुए, जो 2022 के मुकाबले अधिक है। हालांकि, इसका लाभ असमान रूप से वितरित हुआ है, जिसमें 46% तक का लाभ चीन को मिला है।

- डिजिटल क्षेत्र में संभावनाएँ : डिजिटल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ तो हैं, लेकिन कई देशों में इस क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और कुशल श्रमिकों की कमी है।

वर्ष 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ILO की मुख्य सिफारिशें :

- प्रेषण का प्रभावी उपयोग करने के लिए सरकारों द्वारा एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की जरूरत : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने निम्न-आय वाले देशों (LICs), विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में, सलाह दी है कि वे प्रेषण को केवल उपभोग के बजाय, इसे लाभकारी निवेश में बदलने का प्रयास करें। इसके लिए सरकारें एक प्रभावी तंत्र स्थापित कर सकती हैं, जिसके माध्यम से प्रेषण धन को निवेश निधियों में समेकित किया जाए, जिससे निजी क्षेत्र की वृद्धि और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- संरचनात्मक स्तर पर सुधार करने की जरूरत : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने देशों से अनुरोध किया है कि वे बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के साथ-साथ आधुनिक सेवाओं और विनिर्माण पर जोर देने की आवश्यकता है, ताकि संरचनात्मक अवरोधों को समाप्त किया जा सके।

- युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि वे आधुनिक श्रम बाजारों में प्रतिस्पर्धी बन सकें। साथ ही, उन्हें हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी जैसे उभरते हुए उद्योगों में आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए सक्षम किया जाना चाहिए।

- वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने यह सिफारिश की है कि देशों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि सतत विकास और समावेशी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) :

- मुख्यालय : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है।

- स्थापना : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के अंतर्गत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और वैश्विक श्रम परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।

- सदस्यता : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है और यह संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र का पहला और एकमात्र त्रिपक्षीय संगठन है, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, ताकि निर्णय प्रक्रिया में संतुलन और समानता बनी रहे।

- प्रमुख सम्मेलन : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 190 सम्मेलन अपनाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं –

- कन्वेंशन संख्या 87 (1948) : संगठन की स्वतंत्रता और संघ बनाने के अधिकार का संरक्षण।

- कन्वेंशन संख्या 98 (1949) : संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार।

- कन्वेंशन संख्या 138 (1973) : रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना।

- कन्वेंशन संख्या 182 (1999) : बाल श्रम के सबसे कष्टप्रद रूपों का उन्मूलन।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का महत्त्व :

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक स्थापित करता है, उचित कार्य को बढ़ावा देता है और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन में विशेष रूप से लक्ष्य-8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान करता है।

- सामाजिक न्याय के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

- त्रिपक्षीय संरचना : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक त्रिपक्षीय संरचना में कार्य करता है, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो नीति-निर्माण और श्रम प्रशासन में संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का मुख्य कार्य :

- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना : ILO सभी के लिए उचित कार्य को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में काम करता है।

- रोजगार में भेदभाव के उन्मूलन के लिए प्रमुख श्रम मानक निर्धारित करना : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) बलपूर्वक किए जानेवाला श्रम, बाल श्रम और रोजगार में भेदभाव जैसी गंभीर समस्याओं के उन्मूलन के लिए प्रमुख श्रम मानक निर्धारित करता है।

- वैश्विक श्रम नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्टों, जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वैश्विक श्रम नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- समावेशी और सतत् रोजगार नीतियों की सिफारिश करना : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) समावेशी और सतत् रोजगार नीतियों की सिफारिश करता है, जिनमें विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वंचित समूहों के लिए अच्छे कार्य अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

स्त्रोत – इंडियन एक्सप्रेस।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 22nd Jan 2025

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या सिफारिशें की हैं?

- सरकारों को प्रेषण का प्रभावी उपयोग करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

- देशों को सिर्फ वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, अन्य पहलुओं की आवश्यकता नहीं है।

- युवा श्रमिकों को उच्चतम तकनीकी कौशल प्राप्त कराना चाहिए।

- संरचनात्मक सुधारों में निवेश कर के क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 3

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी ‘ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO): ट्रेंड्स 2025 ‘ रिपोर्ट में युवा बेरोज़गारी दर और उससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, ILO की 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments