18 Feb पंचायत अंतरण (विकेंद्रीकरण) सूचकांक 2024

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था , भारतीय संविधान, स्थानीय स्वशासन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की कार्यप्रणाली में प्रगति और उससे संबंधित चुनौतियाँ, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs), अनुच्छेद 243G, 11वीं अनुसूची, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राज्य वित्त आयोग (SFCs), ग्राम सभा, MGNREGA, प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्त आयोग ’ खण्ड से संबंधित है।)

खबरों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में ‘ राज्यों में पंचायतों के अंतरण (विकेंद्रीकरण) की स्थिति- एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग ‘ 2024 शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है।

- इस रिपोर्ट में भारत भर में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों और प्रगति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

पंचायती राज संस्थाओं में विकेंद्रीकरण की स्थिति : 2024 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष :

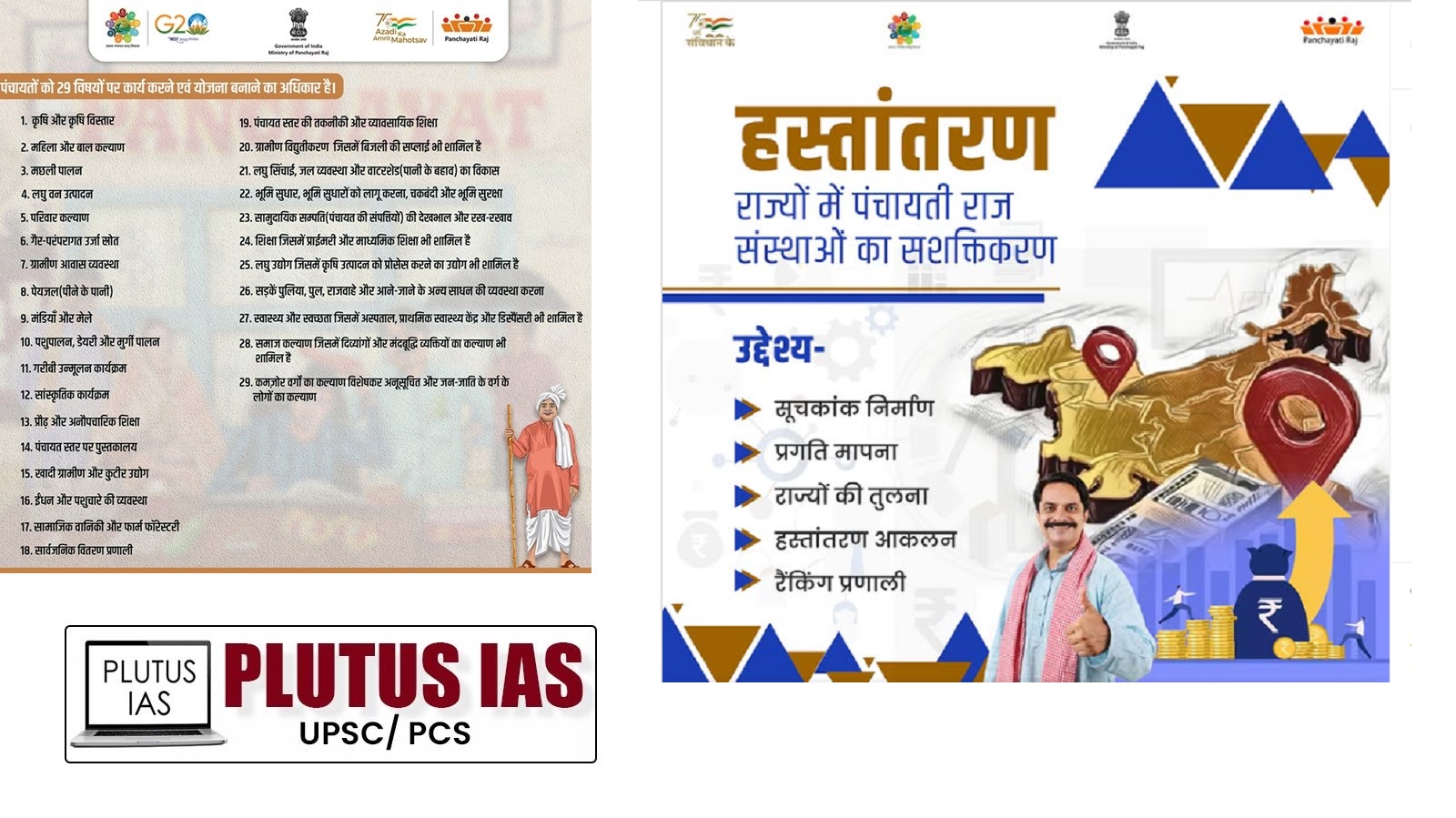

- परिचय : पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में विकेंद्रीकरण के संदर्भ में वर्ष 2024 की रिपोर्ट, जिसे ‘ पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 ‘ के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अधिकारों और संसाधनों के अंतरण का विश्लेषण करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना है कि पंचायतों को निर्णय लेने और कार्यान्वयन में कितनी स्वायत्तता प्राप्त है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G में निर्धारित किया गया है।

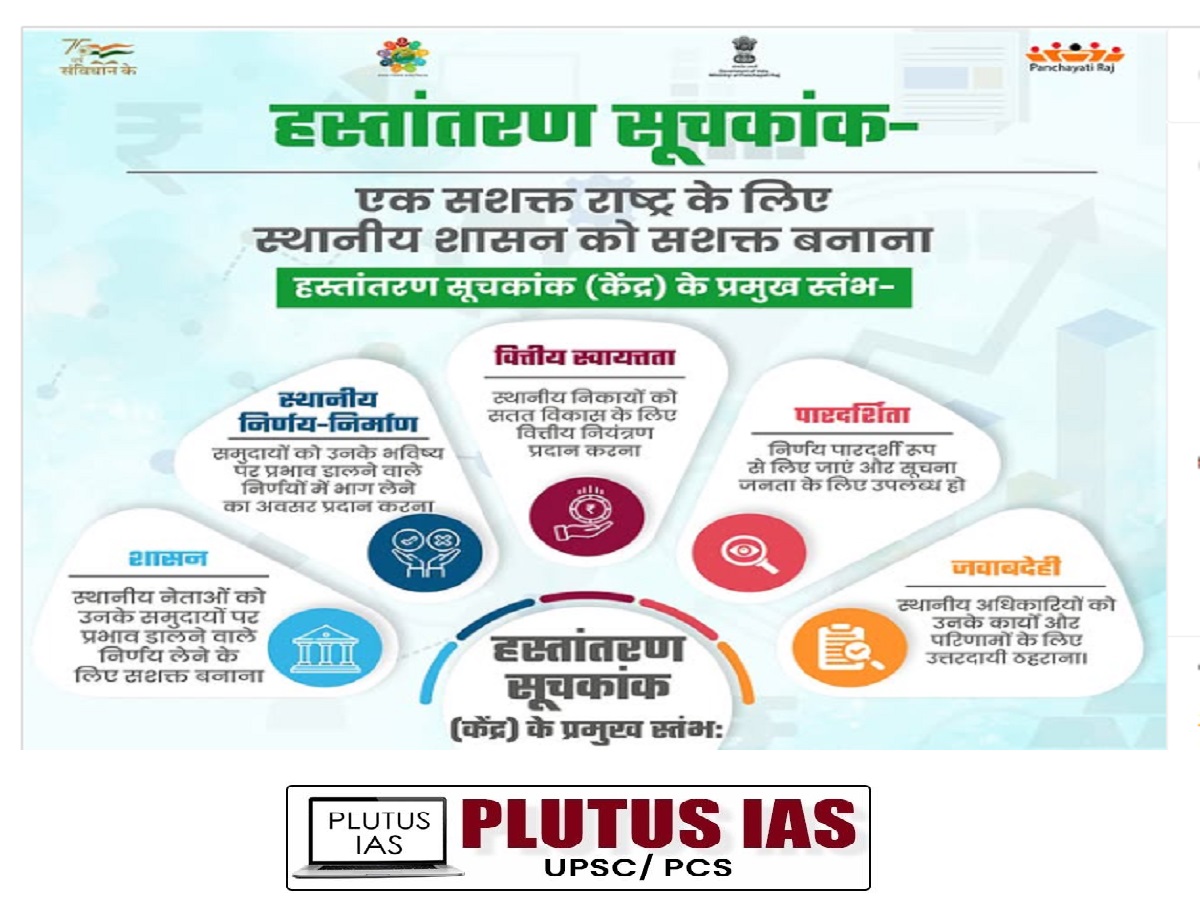

- आयाम : इस रिपोर्ट में छह प्रमुख आयामों का मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें पंचायतों की संरचना, कार्य, वित्त, पदाधिकारियों की स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही शामिल हैं।

मुख्य निष्कर्ष :

- समग्र विकेंद्रीकरण : वर्ष 2013-14 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्राप्त विकेंद्रीकरण का प्रतिशत 39.9% था, जो 2021-22 में बढ़कर 43.9% हो गया है।

- राज्यों की रैंकिंग : विकेंद्रीकरण में अग्रणी राज्यों में कर्नाटक (प्रथम स्थान), केरल (द्वितीय स्थान), तमिलनाडु (तृतीय स्थान), महाराष्ट्र (चौथा स्थान) और उत्तर प्रदेश (पाँचवाँ स्थान) प्रमुख हैं। वहीं, जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सबसे निचले स्थान प्राप्त किए, उनमें दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (13.62%), पुदुचेरी (16.16%) और लद्दाख (16.18%) शामिल हैं।

- बुनियादी ढाँचे में सुधार : सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के तहत, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, स्टाफिंग और डिजिटलीकरण में सुधार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पंचायतों के पदाधिकारियों से संबंधित सूचकांक 39.6% से बढ़कर 50.9% हो गया है।

- क्षमता निर्माण : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA, 2018) की मदद से, पंचायतों की क्षमता निर्माण सूचकांक में वृद्धि देखी गई है। यह सूचकांक 44% से बढ़कर 54.6% हो गया है।

- निष्कर्ष : समग्र रूप से, वर्ष 2024 की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि पंचायतों को अधिक स्वायत्तता और सशक्तिकरण मिल रहा है, हालांकि कुछ राज्यों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :

- संस्थागत स्तर पर व्याप्त खामियाँ : पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था से नेतृत्व की निरंतरता पर असर पड़ता है, क्योंकि नए नेताओं का दृष्टिकोण पहले से मौजूद लक्ष्यों और कार्यों से भिन्न हो सकता है। इससे विकास की गति पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि ज़िला योजना समितियाँ (DPC) बनी हैं, लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

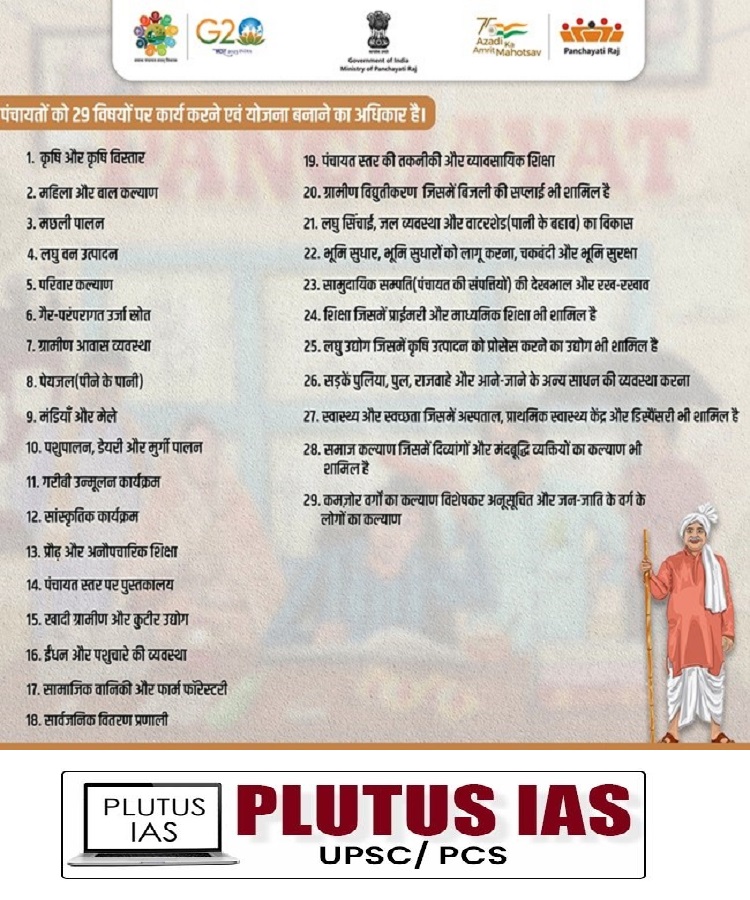

- पंचायतों को विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यों का असंगत हस्तांतरण करना : भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का असंगत रूप से पंचायतों को हस्तांतरण किया गया है। राज्य सरकारों को यह डर रहता है कि इससे उनका प्रभाव क्षेत्र घट सकता है, जिससे पंचायतों को निर्णय लेने में विभिन्न कठिनाईयों और संकीर्णता का सामना करना पड़ता है।

- पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता में कमी का होना : राज्य वित्त आयोग (SFC) की सिफारिशों का पालन न होने, केंद्रीकृत GST प्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता की कमी के कारण पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता में भारी कमी है। इससे उनका वित्तीय नियंत्रण भी प्रभावित होता है।

- जरूरी प्रशिक्षण और संसाधन क्षमताओं का अभाव होना : निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन, बजट और योजना बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण की कमी होती है, जिससे प्रशासनिक क्षमता में बाधाएँ आती हैं और फैसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

- सामाजिक अंकेक्षण की कमी और ग्रामसभा में न्यूनतम भागीदारी और जवाबदेही का होना : सामाजिक अंकेक्षण की कमी और ग्रामसभा में न्यूनतम भागीदारी के कारण निगरानी प्रक्रिया कमजोर होती है। इसके अलावा, अपर्याप्त वित्तीय प्रकटीकरण पारदर्शिता को बाधित करता है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रमुख अनुशंसाएँ :

- निधियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करना : निधियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्हें सख्ती से निगरानी में रखना चाहिए।

- पंचायत भवनों को लोक सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना : पंचायत भवनों को लोक सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं, जैसे आयुष्मान भारत, तक पहुंच में सुधार हो सके।

- पंचायतों को स्वायत्त एवं सशक्त बनाना : राज्य सरकारों से यह आग्रह किया जाना चाहिए कि वे पंचायतों को पूरी तरह से शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ सौंपें, ताकि इनकी स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।

- राज्य वित्त आयोगों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करना : समय पर निधि आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोगों को प्रभावी बनाना आवश्यक है।

- पंचायतों को निर्णय लेने में स्वायत्तता प्रदान करना : पंचायतों को मनरेगा , NHM और PMAY जैसी प्रमुख योजनाओं में निर्णय लेने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

- पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाना : बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित वित्त पोषण की प्रमुख स्थिति :

- राजस्व संरचना : पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) केवल 1% राजस्व करों के माध्यम से उत्पन्न करती हैं, जिससे इनकी वित्तीय स्वायत्तता सीमित होती है।

- केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान पर निर्भर होना : पंचायती राज संस्थाओं का 80% राजस्व केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान से आता है, जबकि 15% राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से आता है।

- प्रति पंचायत राजस्व : हर पंचायत अपने करों से औसतन 21,000 रुपए और गैर-कर स्रोतों से 73,000 रुपए अर्जित करती है।

- केंद्रीय और राज्य अनुदान के रूप में बाह्य सहायता पर अत्यधिक निर्भर होना : प्रत्येक पंचायत को औसतन केंद्रीय अनुदान के रूप में 17 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, जबकि राज्य अनुदान की औसत राशि लगभग 3.25 लाख रुपए होती है। यह स्थिति बाह्य सहायता पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाती है।

- पंचायतों का न्यूनतम राजस्व व्यय : सभी राज्यों में पंचायतों के राजस्व व्यय का GSDP (Gross State Domestic Product) से अनुपात 0.6% से भी कम है। उदाहरण के लिए, बिहार में यह 0.001% और ओडिशा में 0.56% है।

- राजस्व प्राप्ति के संबंध में अंतर-राज्यीय असमानताओं का होना : भारत के विभिन्न राज्यों में राजस्व की बड़ी असमानताएँ हैं। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में औसत राजस्व 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए से अधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में यह 6 लाख रुपए से भी कम है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण को बेहतर बनाने के उपाय :

- पंचायतों को पर्याप्त अनुदान देना और नियमित वित्तीय हस्तांतरण को सुनिश्चित करना : भारत में 14वें और 15वें वित्त आयोगों ने पंचायतों को पर्याप्त अनुदान देने की सिफारिश की थी, लेकिन अनुदान का नियमित हस्तांतरण अधिक महत्वपूर्ण है। स्थायित्व और दीर्घकालिक विकास के लिए तात्कालिक अनुदान की जगह नियमित रूप से फंड्स का हस्तांतरण होना चाहिए। इससे पंचायतों को दीर्घकालिक योजना बनाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।

- वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना : वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए नियमित लेखा-परीक्षण, आरटीआई (RTI) खुलासे और मजबूत खरीद प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निधियों का कुशल और प्रभावी उपयोग हो रहा है और कोई भी अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है।

- राज्यों की वित्तीय क्षमता के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करना : पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाला वित्तीय हस्तांतरण राज्यों की वित्तीय क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा करने से राज्यों के बीच वित्तीय असमानताएँ कम हो सकेंगी और पंचायतों के लिए एक संतुलित और स्थिर विकास की राह खुलेगी।

- राज्य वित्त आयोग को और अधिक सक्रिय और सुदृढ़ करना : राज्य वित्त आयोग को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाना आवश्यक है। आयोग की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए और पंचायतों के वित्तीय समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग की सिफारिशों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। इससे पंचायतों को लगातार और पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे।

- पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन करने को बढ़ावा देना : पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, भूमि कर जैसे स्थानीय करों से अधिक आय अर्जित की जा सकती है। इसके साथ ही राज्यों को पंचायतों की कर संग्रहण और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्थन देना चाहिए।

- विशेष प्रयोजन अनुदान की स्थापना करने की आवश्यकता : भारत में पंचायतों को ग्रामीण अवसंरचना, जैसे सड़क, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए विशेष प्रयोजन अनुदान की स्थापना की जानी चाहिए। यह अनुदान पंचायतों को प्रदर्शन आधारित वित्तीय समर्थन प्रदान करेगा और ग्रामीण विकास को गति देगा।

आगे की राह / निष्कर्ष :

- “पंचायतों का विकेंद्रीकरण” रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाया गया है, जैसे कि वित्तीय हस्तांतरण में वृद्धि और मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण। हालांकि, वित्तीय स्वायत्तता की कमी, असंगत वित्तीय हस्तांतरण और जवाबदेही में कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। यदि इन कमियों को दूर किया जाए, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पंचायतें स्थायी और प्रभावी रूप से स्थानीय शासन और विकास में भागीदारी को निभाते हुए शासन के विकेंद्रीकरण के रूप में कार्य करेंगी।

स्रोत – पी.आई.बी. एवं द हिन्दू।

Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 18th Feb 2025

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

- पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार

- ग्रामसभा में न्यूनतम भागीदारी को बढ़ावा देना

- पंचायत भवनों को लोक सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित करना

- पंचायतों के वित्तीय नियंत्रण को केंद्रीयकृत करना

उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि पंचायतों का विकेंद्रीकरण रिपोर्ट 2024 में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों और प्रगति को कैसे दर्शाया गया है, और भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के तहत पंचायतों को स्थानीय निकायों के रूप में कार्य करने में अभी भी किस प्रकार की चुनौतियाँ बनी हुई हैं? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

No Comments